- অনুবাদ: আরিফ রেজা মাহমুদ

[মিখাইল বাকুনিন ১৯৬৭ সালে এই লেখাটি বক্তৃতা আকারে পেশ করেন জেনেভায়। পূর্ণাঙ্গ লেখাটির শিরোনাম Federalism, Socialism, Anti-Theologism, যার একটি অংশ অনূদিত লেখাটি। এখানে বাকুনিন রুশের রাষ্ট্রতত্ত্বের একটি সমালোচনা হাজির করেন। রুশের সামাজিক চুক্তি ধারণার বিশ্লেষণ করে বাকুনিন মানব মুক্তি ও মানব চরিত্র নিয়ে তার নিজস্ব ধারণা উপস্থাপন করেন। বাকুনিন তার বিশ্লেষণে রাষ্ট্র ও সমাজকে পৃথক করে দেখেন, যার ভিত্তিতে তিনি আলোচনা করেন ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নিয়ে। অনূদিত অংশটির ইংরেজি সংস্করণ Rousseau’s Theory of the State নামে বিভিন্নস্থানে সংকলিত হয়েছে- সম্পাদক]

-

মিখাইল বাকুনিন (২০২০)

শিল্পী: লতির

আমরা বলেছি, মানুষ শুধু পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যক্তি–স্বাতন্ত্রিক প্রাণীই নয়—একই সঙ্গে সবচেয়ে সামাজিক প্রাণীও বটে। জাঁ–জাক রুশো ভেবেছিলেন যে, আদিম সমাজ গড়ে উঠেছিল অসভ্য মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছা–সমঝোতার মাধ্যমে। কিন্তু এই ধারণা ছিল একটি মস্ত ভুল। তবে শুধু রুশো নন, অধিকাংশ আইনতত্ত্ববিদ ও আধুনিক চিন্তা–প্রচারকগণ অনেকেই এ ধরনের ধারণা পোষণ করেছেন।

কান্টীয় ধারা হোক বা অন্য কোনো ব্যক্তি–স্বাতন্ত্র্যবাদী ও উদারপন্থী ধারা, যাঁরা সমাজকে ধর্মতাত্ত্বিকদের মতো “ঐশি অধিকারের’ ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেন না, কিংবা হেগেলীয়দের মতো সমাজকে “বস্তুগত নৈতিকতার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি” হিসেবে দেখেন না, কিংবা প্রকৃতিবাদীদের মতো সমাজকে কেবলমাত্র “প্রাণীবৎ জীবনের আদিম রূপ” বলে মনে করেন না, তাঁরা সকলেই চান বা না চান, অন্য কোনো ভিত্তি না পেয়ে, অলিখিত চুক্তি বা সমঝোতাকেই সমাজের সূচনা–বিন্দু হিসেবে ধরে নিয়েছেন।

সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব অনুযায়ী, আদিম মানুষ কেবলমাত্র একাকী অবস্থায়ই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত, আর সেই অবস্থায় তার প্রকৃতি ছিল মূলত অসামাজিক। কিন্তু মানুষ যখন একত্র হতে বাধ্য হয়, তখন তারা একে অপরের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে। এই সংঘাত যদি নিয়ন্ত্রণহীন থেকে যায়, তবে তা পরস্পর বিনাশের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

এই সর্বনাশ এড়াতে মানুষ এক ধরনের চুক্তিতে উপনীত হয়। কখনও তা আনুষ্ঠানিক, কখনও বা অনানুষ্ঠানিক। যেখানে তারা নিজেদের কিছু স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে, বাকিটা সুরক্ষিত রাখার জন্য। এই চুক্তিই সমাজের ভিত্তি হয়ে ওঠে। অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, রাষ্ট্রের ভিত্তি। কারণ এই তত্ত্বে “সমাজ” বলতে আলাদা কোনো সত্তার অস্তিত্ব ধরা হয়নি; এখানে কেবল রাষ্ট্রই বিদ্যমান। বরং বলা যায়, সমাজকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের মধ্যেই বিলীন করে দেওয়া হয়েছে।

সমাজ হলো মানব সামষ্টিকতার প্রাকৃতিক অস্তিত্ব রূপ, যা কোনো চুক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। সমাজ নিজেকে পরিচালিত করে প্রথাভিত্তিক বা ঐতিহ্যগত অভ্যাসের মাধ্যমে, কখনোই আইন দ্বারা নয়। এর অগ্রগতি ঘটে ধীরে ধীরে। আইনপ্রণেতার চিন্তা বা ইচ্ছার দ্বারা নয়, বরং ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে আসা প্রেরণার দ্বারা।

সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে বহু আইন, যদিও সমাজ নিজে সেগুলোর বিষয়ে সচেতন নয়। কিন্তু এগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক আইন। যেমন বস্তুর ভেতর ভৌতধর্মের আইন নিহিত থাকে, তেমনি সমাজদেহের ভেতরেও এ ধরনের আইন নিহিত থাকে। এইসব প্রাকৃতিক আইনের অধিকাংশই আজও আমাদের অজানা রয়ে গেছে। তবুও, মানবসমাজের জন্মলগ্ন থেকে এগুলো সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে, সমাজের সদস্যদের চিন্তা ও ইচ্ছার বাইরে এবং স্বাধীনভাবে।

সুতরাং এই প্রাকৃতিক আইনগুলোকে রাজনৈতিক বা আইনগত বিধানের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা উচিত নয়। রাজনৈতিক বা আইনগত বিধান হলো সেইসব নিয়ম, যেগুলো কোনো আইনসভা প্রণয়ন করে এবং যেগুলোকে মানবজাতির প্রথম সামাজিক চুক্তি থেকে যৌক্তিকভাবে উদ্ভূত বলে ধরা হয়।

রাষ্ট্র কোনোভাবেই প্রকৃতির সরাসরি উৎপন্ন বস্তু নয়। সমাজের মতো রাষ্ট্র মানুষের মধ্যে যুক্তিবোধ জাগরণের পূর্বে বিদ্যমান ছিল না। উদারপন্থীদের মতে, প্রথম রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল মানুষের স্বাধীন ও যুক্তিসম্মত অভিপ্রায় দ্বারা; আর দক্ষিণপন্থীদের মতে, রাষ্ট্র হলো ঈশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, রাষ্ট্র সর্বদা সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং ক্রমে তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করার প্রবণতা প্রদর্শন করে।

যে কেউ আপত্তি করতে পারেন যে, রাষ্ট্র যেহেতু জনকল্যাণ বা সবার সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে বলে বিবেচিত, তাই তা প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতার একটি অংশ সীমিত করে কেবল বাকি অংশটুকু নিশ্চিত করার জন্য। তবে এই অবশিষ্ট অংশটুকু একধরনের নিরাপত্তা হতে পারে, কিন্তু কখনোই তা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। কারণ স্বাধীনতা অবিভাজ্য; এর সামান্য অংশকেও সংকুচিত করা মানে আসলে সমগ্র স্বাধীনতাকেই হত্যা করা। যে সামান্য অংশ আপনি কেটে নেন, সেটিই আমার স্বাধীনতার মূল সারবস্তু— অর্থাৎ পুরো স্বাধীনতাই। প্রাকৃতিক অপরিহার্য এবং অনিবার্য এক প্রবণতায় আমার সমগ্র স্বাধীনতা ঠিক সেই ক্ষুদ্র অংশে এসে কেন্দ্রীভূত হয়, যেটুকু আপনি সংকুচিত করেন।

এটি ব্লুবিয়ার্ডের স্ত্রীর গল্পের মতো: একটি প্রাসাদের সব কক্ষ ঘুরে দেখার পূর্ণ স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হয়েছিল। সবকিছু দেখা ও স্পর্শ করার অনুমতি ছিল। শুধুমাত্র একটি ভয়ঙ্কর ছোট কক্ষ ছাড়া। তাঁর স্বামীর সর্বময় ইচ্ছা অনুযায়ী সেই দরজা খোলা ছিল নিষিদ্ধ, মৃত্যুদণ্ডযোগ্য। ফলে তিনি প্রাসাদের সব জাঁকজমক থেকে বিমুখ হলেন, আর তাঁর সমগ্র মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হলো সেই নিষিদ্ধ ছোট ঘরটির দিকে। আর তিনি সেটি খুললেন, যথার্থ কারণেই। কারণ তাঁর স্বাধীনতা নির্ভর করছিল সেই দরজা খোলার উপর, আর প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল তাঁর স্বাধীনতার সরাসরি লঙ্ঘন।

এটি আদম ও ইভের পতনের কাহিনির মতোও বটে। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। কোনো যৌক্তিক কারণে নয়, কেবল প্রভুর ইচ্ছা বলে। এটি তথাকথিত সদয় প্রভুর পক্ষ থেকে ছিল ভীষণ স্বৈরাচার। আমাদের আদিপিতা–আদিমাতা যদি সে নিষেধ মেনে নিতেন, তবে মানবজাতি চিরকালই সবচেয়ে লাঞ্ছনাকর দাসত্বে নিমজ্জিত থাকত। কিন্তু তাঁদের অবাধ্যতাই আমাদের মুক্তি দিয়েছে ও রক্ষা করেছে। পৌরাণিক ভাষায় বললে, তাঁদের এই অবাধ্যতাই ছিল মানব স্বাধীনতার প্রথম ঐতিহাসিক প্রকাশ।

কেউ বলতে পারে: রাষ্ট্র বিশেষত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যা সমস্ত নাগরিকের মুক্ত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তা কি করে তাদের স্বাধীনতার নস্যাত করতে পারে? কেন নয়? এটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে নাগরিকেরা রাষ্ট্রকে কোন দায়িত্ব ও কতখানি ক্ষমতা অর্পণ করছে তার উপর। একটি জনতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হলেও, অত্যন্ত স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে, এমনকি রাজতন্ত্রের চেয়েও বেশি স্বৈরাচারী, যদি তা সবার অভিপ্রায়ের প্রতিনিধি হওয়ার অজুহাতে সামষ্টিক ক্ষমতার সমস্ত ভার প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও স্বাধীন চলাচলের উপর চাপিয়ে দেয়।

তবে ধরা যাক কেউ যুক্তি দেখাল যে, রাষ্ট্র তার সদস্যদের স্বাধীনতা কেবল তখনই সীমিত করে, যখন তারা অন্যায় বা মন্দের দিকে ঝুঁকে পড়ে। রাষ্ট্র মানুষকে একে অপরকে হত্যা, লুটপাট, অপমান করা কিংবা সাধারণভাবে একে অপরকে ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখে, অথচ তাদের ভালো কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রেখে দেয়। কিন্তু এখানেই আবার ফিরে আসতে হয় ব্লুবিয়ার্ডের স্ত্রীর গল্পে, কিংবা নিষিদ্ধ ফলের কাহিনিতে: আসলে ‘শুভ’ কী? আর ‘মন্দ’ কী?

আমরা যে তত্ত্বটি পর্যালোচনা করছি তার দৃষ্টিকোণ থেকে, শুভ ও মন্দের মধ্যে কোনো পার্থক্য চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বিদ্যমান ছিল না। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব স্বাধীনতা বা পূর্ণ অধিকারের ভেতরে স্বতন্ত্র অবস্থান করত এবং সহজনদের প্রতি তার বিবেচনা ছিল সীমিত। ব্যতিক্রম শুধু তুলনামূলক নিজের দুর্বলতা বা সবলতা যা তাকে বাধ্য করতো। তার মানে, মামলা কেবল ব্যক্তিগত ঝুঁকিরোধ ও স্বার্থসিদ্ধির। সেই সময়, এই একই তত্ত্ব অনুযায়ী, আত্মকেন্দ্রিকতা ছিল সর্বোচ্চ আইন, একমাত্র অধিকার। তখন ‘শুভ’ নির্ধারিত হতো সাফল্যের মাধ্যমে, আর ব্যর্থতাই ছিল একমাত্র ‘মন্দ’। ন্যায়বিচার ছিল যাবতীয় অঘটনঘটনের পবিত্রীকরণ, তা যত ভয়াবহ, নিষ্ঠুর বা কুখ্যাত হোক না কেন। আজকের ইউরোপে যে রাজনৈতিক নৈতিকতা বিদ্যমান, সেখানের বাস্তবতাও প্রায় একই রকম।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী শুভ ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য কেবল সামাজিক চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরই শুরু হয়। অতঃপর, যা গঠনকৃত সাধারণ স্বার্থের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে স্বীকৃত হয়, তা ‘শুভ’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়, আর যা এর বিরোধী, তা ‘মন্দ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

চুক্তিবদ্ধ সদস্যরা নাগরিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি আংশিক বা পূর্ণ আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ করে: তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সাধারণ শুভের চেয়ে এগিয়ে না রাখার, অর্থাৎ এমন একটি স্বার্থের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শন করার, যা সকলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাঁদের নিজস্ব অধিকারগুলো আলাদা করা হয় জনসাধারণের অধিকার থেকে। আর সেই জনসাধারণের একমাত্র প্রতিনিধি রাষ্ট্র, পায় ক্ষমতা, যেকোনো ব্যক্তিগত অবৈধ বিদ্রোহ দমন করার। একই সঙ্গে, যেকোনো সদস্যর ব্যক্তিগত অধিকার সুরক্ষার, যতদূর অবধি তা সাধরণ অধিকারেরর বরখেলাপ না করে।

এখন আমরা পরীক্ষা করে দেখব, এইভাবে গঠিত রাষ্ট্রের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত? একদিকে অপরাপর রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আরেকদিকে তার নিজস্ব জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এই পরীক্ষণ আমাদের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়, কারণ এখানে যে রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে, সেটিই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক রাষ্ট্র— যতদূর পর্যন্ত সে ধর্মীয় ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে; অর্থাৎ আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তকদের ঘোষিত সর্বজাগতিক বা নাস্তিক রাষ্ট্র।

তাহলে দেখা যাক, এর নৈতিকতা আসলে কী দিয়ে গঠিত? এটি সেই আধুনিক রাষ্ট্র, যে গির্জার জোয়াল থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে, এবং ফলত খৃষ্টধর্মীয় সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন নৈতিকতার জোয়াল থেকেও মুক্তি লাভ করেছে। একই সঙ্গে, এটি তখনও মানবতাবাদী নৈতিকতা বা ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়নি, কেননা নিজের অস্তিত্ব নিজে ধ্বংস না করে উক্ত রাষ্ট্র কখনোই তা আত্মস্থ করতে পারে না। রাষ্ট্র তার পৃথক সত্তা ও বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রীভবনে এতটাই সংকীর্ণ যে, সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ ও সেই স্বার্থজাত নৈতিকতাকে ধারণ বা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

ইতোমধ্যেই আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ ঠিক এই অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। খৃষ্টধর্ম তাদের কাছে কেবল অজুহাত, শ্লোগান কিংবা অলস জনতার পালকে প্রতারিত করার একটি হাতিয়ার মাত্র। কেননা কার্যত রাষ্ট্রের অনুসৃত লক্ষ্যসমূহের সাথে ধর্মীয় অনুভূতির কোনো সম্পর্কই নেই। আমাদের সময়ের প্রকাণ্ড রাষ্ট্রনেতা পালমারস্টন, মুরাভিয়েভ, কাভুর, বিসমার্ক কিংবা নেপোলিয়নদের ধর্মীয় ঘোষণাসমূহকে মানুষ যখন গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করত, তখন তারা মনে মনে পরিহাস করতেন। আর যখন মানবতাবাদী আবেগ, বিবেচনা বা উদ্দেশ্য সেসবের প্রতি আরোপ করা হতো, তখন তো তারা আরও প্রবলভাবে হাসতেন। তথাপি, এই ধারণাগুলোকে প্রকাশ্যে নিছক অর্থহীন বলে অস্বীকার করার মতো ভুল তারা কখনো করেননি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে: তাদের নৈতিকতা আসলে কি দিয়ে গঠিত? উত্তর হলো— কেবলমাত্র রাষ্ট্রের স্বার্থ, আর কিছু নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, খুব সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, ইতিহাসের সব যুগের সব দেশের রাষ্ট্রনেতা তথা শক্তিমান ব্যক্তিদের নীতি ছিল—রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, মহিমা ও শক্তিবৃদ্ধিতে যা কিছু অবদান রাখে, তা যতই ধর্মবিদ্বেষী বা নৈতিকভাবে ঘৃণ্য মনে হোক না কেন, সেটিই ‘সুন্দর’ বা ‘কল্যাণকর’। বিপরীতে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে যা কিছু ব্যাহত করে, তা যতই পবিত্র বা ন্যায়সঙ্গত হোক না কেন, সেটি ‘অসৎ’ বা ‘অকল্যাণকর’। এটাই প্রতিটি রাষ্ট্রের সর্বজাগতিক নৈতিকতা এবং চর্চার প্রকৃত রূপ।

শিল্পী:

একই অবস্থা দেখা যায়, এমনসব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও, যা সামাজিক চুক্তির তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতি অনুসারে, শুভ ও ন্যায় কেবলমাত্র চুক্তির মাধ্যমেই সূচিত হয়; প্রকৃতপক্ষে এগুলি বরং চুক্তির অন্তর্বস্তু ও উদ্দেশ্য বৈ কিছু নয়। অর্থাৎ সেই সাধারণ স্বার্থ ও সর্বজনীন অধিকার, যা পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে গঠিত ব্যক্তিসমষ্টি নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে, আর বাদ দিয়েছে তাদেরকে যারা এই চুক্তির বাইরে। অতএব, রাষ্ট্রটি মূলত সীমিত ও বিশেষ এক সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর সমষ্টিগত স্বার্থপরতার সর্বাধিক পরিতৃপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, এ রাষ্ট্র গঠিত হয় প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার আংশিক ত্যাগের ভিত্তিতে। ফলে এটি তার বৃত্তের বাইরে অবস্থানকারী, মানবজাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে “অপর” বা “প্রাকৃতিক শত্রু” হিসেবে বর্জন করে। তাতে তারা সংগঠিত হোক বা অনুরূপ অন্য কোনো সমিতির অন্তর্গত থাকুক না কেন।

একটি সার্বভৌম ও বহির্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র অনিবার্যভাবে অন্য অনুরূপ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং প্রয়োজনে সেগুলো গঠনের প্রক্রিয়াকেও উদ্দীপিত করে। কারণ, যে সকল ব্যক্তি উক্ত রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করছে এবং তার দ্বারা নিজেদের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতায় হুমকির মুখোমুখি হচ্ছে, তাদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের রক্ষার্থে পাল্টা সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক হয়ে ওঠে। এভাবে মানবজাতি অনির্দিষ্ট সংখ্যক ভিন্নতর রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্রই অপর রাষ্ট্রের প্রতি বৈরী এবং পরস্পরের জন্য হুমকিস্বরূপ অবস্থায় থাকে। তাদের মধ্যে কোনো সাধারণ অধিকার নেই, কোনো প্রকার সামাজিক চুক্তিও নেই; কেননা, যদি তা থাকত, তবে তারা আর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারত না, বরং এক বৃহৎরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সংঘবদ্ধ সদস্যে পরিণত হত। কিন্তু, এই বৃহৎরাষ্ট্র যদি সমগ্র মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত না করে, তবে তার মুখোমুখি দাঁড়াবে অন্যান্য বৃহৎরাষ্ট্র, যেগুলো নিজের ভেতরে সংঘ গঠন করলেও একে অপরের প্রতি অনিবার্য শত্রুতার অবস্থান বজায় রাখবে। ফলে, যুদ্ধ মানব–অস্তিত্বের এক অবশ্যম্ভাবী শর্ত এবং ‘সর্বোচ্চ আইন’ হিসেবেই থেকে যাবে।

অতএব, প্রত্যেক রাষ্ট্র, তা সংঘভুক্ত হোক বা না হোক, অপরিহার্যভাবে সর্বাধিক শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করবে। কারণ, তাকে গ্রাস করতে হবে, নচেৎ সে নিজেই গ্রাসে পরিণত হবে; তাকে জয় করতে হবে, নচেৎ সে নিজেই পরাজিত হবে; তাকে প্রভুত্ব করতে হবে, নচেৎ সে নিজেই দাসে পরিণত হবে। কেননা, দুটি শক্তি প্রকৃতিগতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েও পরস্পরের কাছে ভিন্ন ও অপরিচিত হলে পারস্পরিক ধ্বংস ব্যতীত সহাবস্থান করতে পারে না।

রাষ্ট্র তাই মানবতার সর্বাধিক গর্হিত, সর্বাধিক, বিদ্রুপাত্মক এবং সর্বাধিক পরিপূর্ণ অস্বীকৃতি। এটি পৃথিবীর সকল মানুষের সার্বজনীন সংহতিকে চূর্ণ করে, এবং কেবলমাত্র ধ্বংস, জয় ও দাস বানানোর উদ্দেশ্যে তাদের কতককে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে। রাষ্ট্র কেবল তার নিজস্ব নাগরিকদেরই রক্ষা করে; মানবাধিকার, মানবতা ও সভ্যতাকে কেবল তার নিজস্ব সীমার মধ্যেই স্বীকৃতি দেয়। রাষ্ট্র তার বাইরে যেহেতু কোনো অধিকারকে স্বীকার করে না, স্বভাবতই তা গাজোয়ারিতে সমস্ত ভীনদেশি জনগোষ্ঠীর প্রতি সর্বাধিক হিংস্র অমানবিকতার চর্চাকে নিজের অধিকার বলে প্রতিপন্ন করে, যাতে ইচ্ছামতো লুণ্ঠন, ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে কিংবা দাসে পরিণত করে পারে। রাষ্ট্র যদি কখনো তাদের প্রতি উদারতা বা মানবিকতা প্রদর্শন করে, তবে তা কোনো কর্তব্যবোধ থেকে নয়; কারণ রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য তার নিজের প্রতি এবং এরপর কেবল সেই সদস্যদের প্রতি, যারা স্বেচ্ছায় রাষ্ট্র গঠন করেছে, বা স্বেচ্ছায় তাকে টিকিয়ে রেখেছে, কিংবা এমনকি, যারা পরিণামে তার অনুগত ‘প্রজায়’ পরিণত হয়েছে। যেহেতু কোনো আন্তর্জাতিক আইন কার্যত বিদ্যমান নেই, এবং রাষ্ট্রের পূর্ণ সার্বভৌমত্বের ভিত্তিকে গোড়া থেকে বিনষ্ট না করে থাকতেও পারে না, তাই বিদেশী জনগোষ্ঠীর প্রতি রাষ্ট্রের কোনো কর্তব্য থাকতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্র যদি কোনো পরাজিত জনগোষ্ঠীকে মানবিকভাবে আচরণ করে, যদি তাদের আংশিকভাবে লুণ্ঠন বা ধ্বংস করে, অথবা তাদের সর্বনিম্ন মাত্রার দাসত্বে নামিয়ে না আনে, তবে তা রাজনৈতিক বিচক্ষণতা কিংবা নিছক মহানুভবতা থেকে অনুপ্রাণিত একটি পদক্ষেপ হতে পারে। কিন্তু তা কখনোই কর্তব্যবোধ থেকে আসে না। কারণ রাষ্ট্র একটি পরাজিত জনগোষ্ঠীকে নিজের ইচ্ছামতো পরিচালনা করার একচেটিয়া ও পূর্ণ অধিকার দাবি করে।

রাষ্ট্র মূলত মানবতার প্রকাশ্য অস্বীকৃতি। অথচ রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে এই অস্বীকৃতিই সর্বোচ্চ কর্তব্য, আবার সেটাই তার শ্রেষ্ঠগুণ যা রাষ্ট্রের প্রকৃত সত্তা গঠন করে। রাষ্ট্র একে বলে ‘দেশপ্রেম’। এই দেশপ্রেমই রাষ্ট্রের সেই নৈতিকতা, যা সাধারণ মানবিক নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করে যায়। আমরা একে বলি ‘অতীন্দ্রিয় নৈতিকতা’, কারণ এটি প্রায়ই ব্যক্তিগত বা সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে অন্যকে অপমান করা, নিপীড়ন করা, লুণ্ঠন করা, হত্যা করা বা দাসে পরিণত করা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্র যখন বলে, দেশপ্রেমের খাতিরে—রাষ্ট্রের মহিমা রক্ষার জন্য, তার শক্তি বজায় রাখার জন্য কিংবা তার ক্ষমতা বিস্তারের স্বার্থে—এসব কাজ অপরাধ নয়, বরং কর্তব্য ও গুণ, তখন সেগুলো নৈতিকতার আসনে বসে যায়। আর এই কর্তব্য, এই গুণ, প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র যখন দাবি করে, তখন তাকে কেবল বিদেশিদের বিরুদ্ধেই নয়, প্রয়োজনে নিজের সহনাগরিকদের বিরুদ্ধেও, যারা তার মতোই রাষ্ট্রের সদস্য বা প্রজা।

এ কারণেই রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত রাজনীতির মঞ্চ হয়ে উঠেছে সীমাহীন দুষ্কর্ম ও দস্যুবৃত্তির ক্ষেত্র। এই দস্যুবৃত্তি ও দুষ্কর্মকেই আবার উচ্চমর্যাদা দেওয়া হয়েছে, কারণ তা দেশপ্রেম, অতিরাষ্ট্রীয় নীতি এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্বার্থের নামে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ কারণেই প্রাচীন ও আধুনিক রাষ্ট্রের সমগ্র ইতিহাস আসলে জঘন্য অপরাধের ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজা থেকে শুরু করে মন্ত্রী, অতীত ও বর্তমানের রাষ্ট্রনেতা, কূটনীতিক, আমলা ও যোদ্ধারা, যদি সরল নৈতিকতা ও মানবিক ন্যায়ের মানদণ্ডে বিচার করা হয়, তবে তারা প্রত্যেকেই শতবার, হাজারবার কারাবাস বা ফাঁসির শাস্তির যোগ্য। এমন কোনো বিভীষিকা, নিষ্ঠুরতা, ধর্মদ্রোহ বা শপথভঙ্গ, প্রতারণা, কলঙ্কজন লেনদেন, নির্লজ্জ ডাকাতি, প্রকাশ্য লুণ্ঠন বা হীন বিশ্বাসঘাতকতা নেই যা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অতীতে ঘটায়নি, কিংবা প্রতিদিন ঘটাচ্ছে না। আর এর সবই সংঘটিত হয়েছে কেবলমাত্র সেই ভাসা–ভাসা অথচ গালভারী শব্দবন্ধের আড়ালে: “রাষ্ট্রীয় কারণে।”

এ শব্দগুলো সত্যিই ভয়ঙ্কর। কারণ এগুলো রাষ্ট্রের পদস্থ ও সমাজের শাসকশ্রেণির মধ্যে বিপুলসংখ্যককে এতটাই কলুষিত ও কলঙ্কিত করেছে যতটা এমনকি খ্রিষ্টধর্মও কখনো করতে পারেনি। এই শব্দগুলো উচ্চারিত হতেই সঙ্গে সঙ্গে সব স্তব্ধ হয়ে যায়, সবকিছু থেমে যায়। সততা, মর্যাদা ন্যায় ও অধিকার লুপ্ত হয়। এমনকি করুণা পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায়। আর তার সঙ্গেই হারিয়ে যায় যুক্তি ও সুস্থ চেতনা। কালো হয়ে ওঠে সাদা, আর সাদা হয়ে যায় কালো। মানুষের হীন কর্ম, ঘৃণ্যতম ও সবচেয়ে ভয়াবহ অপরাধও তখন রূপান্তরিত হয় প্রশংসার কৃত্যে।

মহান ইতালীয় রাজনৈতিক দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি প্রথম ব্যক্তি যিনি এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন, অথবা অন্ততপক্ষে প্রথম ব্যক্তি যিনি একে প্রকৃতভাবে অর্থপূর্ণ ও জনপ্রিয় করেছিলেন, যাঁর ফল আজও আমাদের শাসকগোষ্ঠী সানন্দে ভোগ করছে। তিনি ছিলেন এক বাস্তববাদী ও দৃষ্টিবাদী চিন্তক; তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন যে, মহান ও শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং টিকে থাকতে পারে কেবল অপরাধের দ্বারা। অসংখ্য গুরুতর অপরাধের দ্বারা এবং সততার নামে যা কিছু পরিচিত তার প্রতি মৌলিক অবজ্ঞার দ্বারা। তিনি এই সত্যগুলো ভয়ঙ্কর স্পষ্টতায় লিখেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন।

তাঁর সময়ে মানবতার ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ‘ভ্রাতৃত্ব’ ছিল কেবল ধর্মীয়, মানবিক নয়, যা ক্যাথলিক গীর্জা প্রচার করত । কিন্তু সেই ভ্রাতৃত্ব সর্বদাই ছিল ভয়াবহ নিছক এক বিদ্রূপ। পদে পদে গীর্জার নিজস্ব কার্যকলাপ ভাতৃত্বের দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। তাঁর সময়ে কেউ এমনকি কল্পনাও করেনি যে, ‘জন অধিকার’ বলে কোনো কিছু বিদ্যমান। বরং জনগণ সর্বদাই বিবেচিত হয়েছে এক নিষ্ক্রিয় ও অক্ষম জনসমষ্টি হিসেবে। যেন রাষ্ট্রের মাংস, যাকে শাসকের ইচ্ছামতো দলন ও শোষণ করা যায় এবং পদানত রাখা যায় চির আনুগত্যে।

এই সমস্ত সত্য থেকে যুক্তিবিদ্যা ঘেঁটে ম্যাকিয়াভেলি উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে রাষ্ট্রই মানব অস্তিত্বের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, রাষ্ট্রকেই যেকোনো মূল্যে সেবা করতে হবে এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ যেহেতু সর্বকিছুর ঊর্ধ্বে, তাই এক সৎ দেশপ্রেমিকের, রাষ্ট্রের সেবায় কোনো অপরাধ করতেও পিছপা হওয়া উচিত নয়। তিনি অপরাধকে সমর্থন করেছেন, অপরাধে আহ্বান জানিয়েছেন, এবং সেটিকে রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার অনিবার্য শর্ত তথা প্রকৃত দেশপ্রেমের শর্তে পরিণত করেছেন। রাষ্ট্রের নাম রাজতন্ত্র হোক বা জনতন্ত্র, রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও বিজয়ের জন্য অপরাধ সর্বদাই প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্র হয়তো তার লক্ষ্য ও দিক পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু তার স্বভাব ন্যায়, করুণা ও সততার নিরন্তর এবং সক্রিয় লঙ্ঘন অপরিবর্তিত থাকে। রাষ্ট্রেরই কল্যাণের নামে।

.হ্যাঁ, ম্যাকিয়াভেলি সঠিক ছিলেন। সাড়ে তিন শতাধিক বছরের অভিজ্ঞতা তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আজ আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। এনিয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। ইতিহাসও একই সত্য আমাদের জানায়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো নৈতিক বলে মনে হয় কেবল তাদের দুর্বলতার কারণে; অথচ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো টিকে থাকে কেবল অপরাধের দ্বারা।

কিন্তু এখানেই আমাদের সিদ্ধান্ত তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণটি সহজ। আমরা বিপ্লবের সন্তান। সেই বিপ্লব থেকেই আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি “মানবতার ধর্ম“। আর আমাদের তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে “দেবত্বের ধর্মের” ধ্বংসাবশেষের উপর।

আমরা বিশ্বাস করি মানবাধিকারে। আমরা বিশ্বাস করি মানবজাতির মর্যাদা ও তার অপরিহার্য মুক্তিতে। আমরা বিশ্বাস করি ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মানবিক স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বে। এক কথায়, আমরা বিশ্বাস করি পৃথিবীতে মানবতার বিজয়ে।

কিন্তু এই বিজয়ের জন্য আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিবেদিত। এই বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিবিষ্ট। স্বভাবতই এই বিজয় অপরাধকে অস্বীকার করে, কারণ অপরাধ নিজেই মানবতার অস্বীকার। তাই বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ধারণার দ্বারা চালিত জাতিগুলোর ক্ষেত্রে যতক্ষণ এই অপরাধ রাজনৈতিক অস্তিত্বের মৌলভিত্তি হিসেবে টিকে আছে, এই বিজয় সম্ভব নয়।

আর এখন প্রমাণিত যে, কোনো রাষ্ট্র অপরাধ ব্যতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। অন্তত অপরাধ সংকল্প ও পরিকল্পনা ব্যতিরেকে তো নয়ই। যদিও অনেক সময় তার অক্ষমতা তাকে অপরাধ বাস্তবায়নে বাধা দেয়। তাই আমাদের আজকের সিদ্ধান্ত হল: রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা একেবারে অপরিহার্য।

অথবা, যদি অন্যভাবে বলা হয়, রাষ্ট্রের আমূল ও পূর্ণ রূপান্তর প্রয়োজন। এমন এক রূপান্তর, যেখানে রাষ্ট্র আর কেন্দ্রীভূত ও ‘উপর থেকে নিচে’ চাপানো কোনো ক্ষমতা হবে না। প্রতিষ্ঠিত হবে না সহিংসতা বা কোনো কর্তৃত্ববাদী নীতির দ্বারা । বরং তা হবে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার ভিত্তিতে। প্রত্যক পক্ষের থাকবে যুক্ত হবার কিংবা না হবার স্বাধীনতা। এমনকি যুক্ত হলেও তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা। এর বিন্যাস হবে ‘নিচ থেকে উপরে’। বাস্তব চাহিদা ও স্বাভাবিক প্রবণতার ভিত্তিতে, ব্যক্তি, সংঘ, কমিউন, জেলা, প্রদেশ এবং জাতির স্বাধীন সমিতি ও সংঘ, যা গড়ে উঠবে মানবতার বৃহত্তর পরিসরে।

তথাকথিত মুক্ত রাষ্ট্রসমূহ যখন অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে, সেই সম্পর্কের বাস্তবতা বিচার করলেই আমরা নিশ্চিতভাবে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। এবার দেখা যাক, রাষ্ট্র যদি নিজ নাগরিক বা প্রজাদের পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তার ভেতরে সম্পর্কগুলির প্রকৃতি কী দাঁড়ায়।

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, রাষ্ট্র নিজেকে টিকিয়ে রাখতে মানবসমাজের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে বাইরে ঠেলে দেয়। তাদের বাদ দেয় পারস্পরিক ঐক্য এবং নৈতিকতা, ন্যায়, অধিকারের কর্তব্যের ক্ষেত্র থেকে। এর ফলে রাষ্ট্র আসলে মানবতাকেই অস্বীকার করে। আর “দেশপ্রেম” নামক সেই মোহনীয় শব্দ ব্যবহার করে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের ওপর অন্যায় ও নিষ্ঠুরতাকে সর্বোচ্চ কর্তব্য হিসেবে চাপিয়ে দেয়। এতে মানুষের ভেতরের মানবতা সংকুচিত, বিকৃত ও ধ্বংস হয়। ফলে তারা মানুষ হিসেবে নয়, কেবলমাত্র নাগরিক হিসেবে থেকে যায়। ইতিহাসের ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহে তারা যেন কখনো নাগরিক পরিচয়ের ঊর্ধে উঠে পূর্ণ মানুষে পরিণত না হতে পারে, রাষ্ট্র তা এভাবেই নিশ্চিত করে।

আমরা আরও দেখেছি যে, প্রতিটি রাষ্ট্র, ধ্বংসের আশঙ্কায় এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আগ্রসনের ভয়ে, সর্বশক্তিমান হওয়ার পথে ধাবিত হয়। আর একবার শক্তিশালী হয়ে উঠলে, তাকে অবশ্যই যুদ্ধ জয়ে নামতে হয়। কিন্তু জয় মানেই অন্য জাতির পরাজয়, তাদের দমন এবং কোনো না কোনো রূপে দাসত্বে আবদ্ধ করা। সুতরাং, দাসত্ব রাষ্ট্রের অস্তিত্বেরই একটি অবশ্যম্ভাবী ফল।

দাসত্ব তার রূপ বা নাম বদলাতে পারে, কিন্তু তার আসল স্বভাব একই থাকে। এর স্বরূপ হলো: দাস মানে অন্যের জন্য কাজ করতে বাধ্য হওয়া, আর প্রভু মানে অন্যের শ্রমের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা। প্রাচীন যুগে যেমন, আজও এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক জায়গায়, এমনকি আমেরিকার কিছু অংশেও, দাসদের সরাসরি দাসই বলা হয়েছে। মধ্যযুগে তাদের নাম হয়েছিল সার্ফ বা ভূমিদাস । আর আধুনিক যুগে তাদের বলা হয় ‘মজুরি উপার্জক’। এই শেষোক্ত অবস্থান আগের তুলনায় কিছুটা মর্যাদাপূর্ণ এবং তুলনামূলকভাবে কম কঠোর। কিন্তু বাস্তবে তারা এখনও ক্ষুধা এবং রাজনৈতিক–সামাজিক কাঠামোর চাপে বাধ্য অন্যদের নিরঙ্কুশ বা আপেক্ষিক কুঁড়েমিকে নিজের কঠোর শ্রম দিয়ে টিকিয়ে রাখতে। তাই তারা দাসই থেকে যায়।

সাধারণভাবে দেখা যায়, কোনো রাষ্ট্রই হোক তা প্রাচীন বা আধুনিক, কখনো এমনকি ভবিষ্যতেও, গণমানুষের জোরপূর্বক শ্রম ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। মজুর বা দাসের সেই শ্রমই হলো রাজনৈতিক শ্রেণি অর্থাৎ নাগরিকদের অবসর, স্বাধীনতা ও সভ্যতার প্রধান এবং অপরিহার্য ভিত্তি। এমনকি উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়।

রাষ্ট্রের এই অন্তর্নিহিত শর্তগুলি অবশ্যম্ভাবীভাবে গড়ে ওঠে তার বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান থেকে। অর্থাৎ অন্য সব রাষ্ট্রের প্রতি তার স্বাভাবিক, স্থায়ী এবং অবশ্যম্ভাবী বৈরিতার ফলস্বরূপ। এখন আমরা লক্ষ করব, সেই তথাকথিত ‘মুক্ত চুক্তি’র ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর সরাসরি কী কী শর্ত আরোপিত হয়েছে, যে চুক্তির ভিত্তিতে তারা নাকি নিজেদেরকে রাষ্ট্রে রূপান্তর করেছে।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব কেবল বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা নয়; নিজস্ব সীমানার ভেতরও তাকে রক্ষা করতে হয় তার সদস্যদের। একদলকে অপর দলের হাত থেকে এমনকি প্রত্যেককে তার নিজের কাছ থেকেও। কারণ ধর্মতত্ত্বের মতো রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষকে স্বভাবতই মন্দ ও দুষ্ট ধরে নেওয়া।

আমরা যে রাষ্ট্র পর্যালোচনা করছি, সেখানে শুভের শুরু হয় কেবল সামাজিক চুক্তি গঠনে মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ, শুভ কোনো স্বাধীনতার ফল নয়; বরং তা পুরোপুরি ওই চুক্তির সৃষ্টি ও তারই অন্তর্বস্তু। বিপরীতে, মানুষ যখন নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভেতর একাকী অবস্থায় ছিল এবং স্বাভাবিক স্বাধীনতা উপভোগ করছিল, তখন তারা এর কোন সীমা টানেনি। কোনো আইন নয়, মেনে চলেছ ওই বাস্তবতার সীমা। অনুসরণ করেছ কেবল একটি বিধি: স্বভাবজাত আত্মকেন্দ্রিকতা। তখন তারা একে অপরের প্রতি আঘাত করে, শোষণ করে এবং লুটপাট চালায়। সুযোগ পেলেই প্রতিপক্ষকে দমন ও ধ্বংস করে, যতটা তাদের বুদ্ধি, কৌশল ও শক্তিতে কুলায়। ঠিক যেমন রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের সঙ্গে আচরণ করে থাকে।

এই যুক্তিধারায়, মানব স্বাধীনতা শুভ নয়, বরং মন্দ উৎপন্ন করে; মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মন্দ। মানুষ কীভাবে মন্দ? তার উত্তর আবার দেয় ধর্মতত্ত্ব। বাস্তবে দেখা যায়, জন্মের পর থেকেই গির্জা মানুষকে মন্দ রূপে গণ্য করে, আর তার লক্ষ্য ছিল মানুষকে সৎ করে তোলা। অর্থাৎ প্রাকৃতিক মানুষকে রূপান্তরিত করে নাগরিকে পরিণত করা।

কেউ বলতে পারে, যেহেতু রাষ্ট্র মানুষের স্বাধীন চুক্তির ফল, আর শুভ রাষ্ট্র থেকেই জন্ম নেয়, তাই শুভও স্বাধীনতারই ফল। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। রাষ্ট্র মোটেও স্বাধীনতার ফল নয়; বরং এটি স্বাধীনতার স্বেচ্ছা–ত্যাগ ও অস্বীকারের ফল।

প্রাকৃতিক মানুষ প্রথমে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, তবে ন্যায়ের কোনো ধারণা তার মধ্যে ছিল না। কিন্তু এই স্বাধীন মানুষ সর্বক্ষণ নানা বিপদের মুখোমুখি হতো, তার নিরাপত্তা ছিল অনিশ্চিত। তাই নিরাপত্তা অর্জনের জন্য তারা নিজেদের স্বাধীনতার একটি অংশ ত্যাগ করল। স্বাধীনতার যতটুকু তারা ত্যাগ করল, ঠিক ততটুকুই তারা নাগরিক হলো, এবং একইসঙ্গে রাষ্ট্রের অধীনতা বা দাসত্বে আবদ্ধ হলো। সুতরাং রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে শুভর জন্ম স্বাধীনতা থেকে নয়; বরং স্বাধীনতার অস্বীকার থেকেই।

একি বিস্ময়কর নয় যে, গীর্জার বিদ্যা হিসেবে ধর্মতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রের বিদ্যা হিসেবে রাজনীতি—দুই ক্ষেত্রের ভাবনা ও বাস্তবতা বাহ্যত ভিন্ন হলেও প্রায় একই বিশ্বাসে মিলিত হয়? উভয়েই মনে করে, মানুষকে নৈতিক হতে হলে, তাকে সাধু (গীর্জার দৃষ্টিতে) বা সুনাগরিকে (রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে) রূপান্তরিত করতে হলে, তার স্বাধীনতাকে ধ্বংস করতে হবে।

তবে এ অদ্ভুত সামঞ্জস্যে আমরা বিস্মিত হই না, কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি (এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করব) যে রাজনীতি ও ধর্মতত্ত্ব একই উৎস থেকে উৎপন্ন দুই সহোদরা। যারা ভিন্ন নামে একই লক্ষ্য অনুসরণ করে। প্রত্যেক রাষ্ট্রই মূলত একটি পার্থিব গির্জা এবং প্রত্যেক গির্জা, যার নিজস্ব স্বর্গ রয়েছে, যেখানে পরমধন্য ও অমর ঈশ্বরের আবাস, আসলে এক একটি স্বর্গীয় রাষ্ট্র মাত্র।

অতএব রাষ্ট্রও, গির্জার মতোই, এক মৌলিক ধারণা থেকে শুরু করে— মানুষ প্রকৃতিগতভাবে মন্দ। যদি তাদের প্রাকৃতিক স্বাধীনতার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তারা একে অপরকে ছিঁড়ে খাবে এবং ভয়াবহ নৈরাজ্য প্রদর্শন করবে, যেখানে সবল, দুর্বলকে শোষণ ও হত্যা করবে, যা অবশ্যই আজকের আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তবতার বিপরীত!

রাষ্ট্র এই নীতিই স্থাপন করে যে, জনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি উচ্চতর কর্তৃত্ব প্রয়োজন; আর মানুষের মন্দ প্রবৃত্তিকে দমন করতে হলে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও পথপ্রদর্শনের জন্য একজন অভিভাবক তথা নিয়ন্ত্রক প্রয়োজন।

যে কোনো মানবসমাজে নীতিসমূহের পালন এবং আইনসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের শীর্ষে একটি সতর্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক এবং প্রয়োজনে দমনমূলক ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক। এখন আমাদের নির্ধারণ করতে হবে, এমন ক্ষমতা কার হাতে থাকা উচিত এবং কার দ্বারা তা কার্যকর হতে পারে।

যে রাষ্ট্র কোনো ঐশী অধিকার ও ঈশ্বরের ইচ্ছার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে উত্তরটি তুলনামূলকভাবে সহজ। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে প্রধানত পুরোহিতেরা আর গৌণভাবে ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে অভিষিক্ত রাজকীয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু যে রাষ্ট্র স্বাধীন সামাজিক চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে উত্তর দেওয়া অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, একেবারে বিশুদ্ধ গণতন্ত্রে, যেখানে সবাই সমান সেখানেও প্রত্যেককেই সাধারণ কল্যাণের জন্য আত্মসংযমে অক্ষম বলে ধরা হয়। আর তাদের স্বাধীনতা স্বভাবতই অশুভের দিকে ঝুঁকে থাকে। ফলে কে হবে প্রকৃত অর্থে আইনসমূহের রক্ষক ও প্রশাসক? কে হবে ন্যায়বিচার ও জনশৃঙ্খলার রক্ষাকারী, যে সবার মন্দ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবে? সংক্ষেপে বললে, রাষ্ট্রের সেই কার্যাবলি পূর্ণ করবে কে?.

এর উত্তর হতে পারতো, সর্বোত্তম নাগরিকেরা। যারা সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং সবচেয়ে নৈতিক, যারা অন্যদের তুলনায় সমাজের সাধারণ স্বার্থ, প্রয়োজন ও কর্তব্য ভালোভাবে বোঝে এবং নিজের স্বার্থকে সাধারণ স্বার্থের অধীনস্ত করতে সক্ষম।

প্রকৃতপক্ষে, এই মানুষদের জন্য বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিকতা সমান গুরুত্বপূর্ণ। যদি তারা বুদ্ধিমান হন কিন্তু নৈতিক না হন, তবে সাধারণ কল্যাণকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করতে পারেন। আর যদি তারা নৈতিক হন কিন্তু বুদ্ধিমত্তা কম থাকে, তবে তাদের সদিচ্ছা সাধারণ স্বার্থকে তাদের ভুল থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট হবে না।

অতএব একটি জনতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে, সব সময় সেখানে এমন নাগরিকদের ধারাবাহিক প্রজন্ম থাকতে হবে, যারা একই সঙ্গে বুদ্ধিমান এবং নৈতিক।

কিন্তু এই শর্তটি সহজে বা সর্বদা পূরণ করা যায় না। প্রতিটি দেশের ইতিহাসে সেই যুগগুলোই ব্যতিক্রমী, যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশিষ্টজন উপস্থিতি থাকেন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের খ্যাতি বহমান থাকে।

সাধারণভাবে, ক্ষমতার পরিধিতে অনুজ্জল, মধ্যমানের ব্যক্তিরা আধিপত্য বিস্তার করে। আর প্রায়শ ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, অনাচারী এবং রক্তক্ষয়ী সংহিসতার বিজয়। তাই আমরা বলতে পারি, তথাকথিত যুক্তিবাদী বা উদারপন্থী রাষ্ট্রের তত্ত্ব যা বলছে তা যদি সত্যিও হয়, অর্থাৎ প্রতিটি রাজনৈতিক সমাজের টিকে থাকা নির্ভর করে এমন ব্যক্তিদের ধারাবাহিকতার উপর, যারা একইসাথে বুদ্ধিমান এবং নৈতিক; তাহলে এমন কোন সমাজের অতিত্বও আজ বিদ্যমান থাকতো না। বহুকাল পূর্বেই বিলুপ্ত হত।

বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এই সমস্যাটি আরও জটিল হয়, যদি আমরা ক্ষমতাশ্রয়ী ও এ থেকে উদ্ভূত নৈতিক অবক্ষয়ের প্রভাবগুলো বিবেচনা করি। যখন ক্ষমতা কারো করায়ত্ব হয়, সে ক্রমাগত বিচিত্র প্রলোভনের মুখে পড়ে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসা এবং প্রচণ্ড লালসা দিন–রাত আক্রান্ত করে পদস্থ শীর্ষ কর্তাদের। এই প্রলোভনগুলির বিরুদ্ধে কেবল বুদ্ধিমত্তা নয়, নৈতিকতাও ব্যর্থ হয়। বিশেষ করে প্রবলভাবে অরক্ষিত কোনো বিচ্ছিন্ন মানুষের নৈতিকতা, যা সহজেই ভেঙে পড়ে। এই সব সত্ত্বেও এত সমাজ টিকে আছে, সেটাই আসলে বিস্ময়কর। তবে এ প্রসঙ্গ ছেড়ে আমরা এগোই।

ধরা যাক, একটি আদর্শ সমাজে প্রতিটি সময়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক জ্ঞানী ও নৈতিক মানুষ পাওয়া যায়, যারা রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাদের খুঁজে বের করবে কে, নির্বাচন করবে কে, এবং ক্ষমতার ভার তাদের হাতে তুলে দেবে কে? তারা কি নিজেরাই, নিজেদের বুদ্ধি ও নৈতিকতার প্রশ্নে সচেতন হয়ে, ক্ষমতা দখল করবে?

প্রাচীন গ্রিসে দুই জ্ঞানী—ক্লেওবুলাস ও পেরিআন্ডার—এমনটি করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কথিত প্রজ্ঞা সত্ত্বেও, গ্রিকরা তাঁদেরকে ‘স্বৈরাচারী’ নামেই ডাকত।

এখন প্রশ্ন আসে—এই ধরনের মানুষরা কীভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করবে? প্ররোচনা দিয়ে, না কি শক্তি প্রয়োগ করে?

যদি তারা প্ররোচনার পথ বেছে নেয়, তবে মনে রাখা দরকার যে, সবচেয়ে ভালো প্ররোচিত করতে পারে সেই ব্যক্তি, যে নিজেই নিজের যোগ্যতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। অথচ প্রকৃত জ্ঞানী ও নৈতিক মানুষ সাধারণত নিজেদের যোগ্যতা নিয়ে অতটা দৃঢ় নন; এমনকি জানলেও তাঁরা সেটি অন্যদের সামনে জাহির করতে অস্বস্তি বোধ করেন। বিপরীতে, খারাপ ও মাঝারি মানের মানুষ সবসময় নিজেদের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাই নিজেদের মহিমান্বিত করতে তাদের কোনো দ্বিধা থাকে না।

তবুও যদি ধরা যাক, প্রকৃত যোগ্য ও সৎ মানুষরা দেশের সেবা করার আকাঙ্ক্ষায় নিজেদের স্বাভাবিক লজ্জা বা বিনয় কাটিয়ে উঠে প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তাহলে কি জনগণ অবশ্যই তাঁদেরকে বেছে নেবে? নাকি তারা চতুর, চতুরভাষী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতারকদের হাতেই বিভ্রান্ত হবে?

অন্যদিকে, যদি তারা শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা নিতে চান, তবে তাদের প্রথমেই এমন এক বলশক্তি প্রয়োজন হবে, যা বিরোধী দলের প্রতিরোধকে পরাজিত করতে সক্ষম। এর ফলে গৃহযুদ্ধ বাধবে। শেষ পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় এলেও পরাজিত দল অসন্তুষ্ট থেকে যাবে এবং বিরোধিতা চালিয়ে যাবে। ক্ষমতায় টিকে থাকতে বিজয়ীদের তখন ক্রমাগত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

এভাবে যে সমাজটি শুরুতে ছিল স্বাধীন, সেটি পরিণত হবে এক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে, যার ভিত্তি ও ধারাবাহিকতা নির্ভর করবে কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের ওপর। সেখানে হয়তো অনেক ভালো দিক পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু কখনোই স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না।

যদি আমরা সামাজিক চুক্তি থেকে উদ্ভূত এক স্বাধীন রাষ্ট্রের ধারণাকে টিকিয়ে রাখতে চাই, তবে ধরে নিতে হবে যে অধিকাংশ নাগরিকের মধ্যে যথেষ্ট দূরদর্শিতা, বিবেচনাশক্তি এবং ন্যায়বোধ রয়েছে, যাতে তারা সবচেয়ে যোগ্য ও সক্ষম ব্যক্তিদের নির্বাচিত করে রাষ্ট্রর শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

কিন্তু যদি কোনো জনগোষ্ঠী কেবল একবার নয়, বরং তাদের সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে, প্রতিটি নির্বাচনে, সর্বদা এই গুণাবলি প্রদর্শন করে, তাহলে তার মানে কি দাঁড়ায়? তার মানে কি এই নয় যে, জনগণ সমষ্টিগতভাবে এমন উচ্চ নৈতিকতা ও সংস্কৃতির স্তরে পৌঁছে গেছে যে, আর তাদের রাষ্ট্র বা সরকারের প্রয়োজন নেই? এমন জনগণ অর্থহীন অস্তিত্বে ভেসে না গিয়ে বরং তারা নিজের সমস্ত প্রবৃত্তি পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করবে এবং তাদের জীবন থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবেই ন্যায়বিচার ও সামাজিক শৃঙ্খলা উদ্ভূত হবে। তাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আর সমাজের অভিভাবক, শিক্ষক বা নিয়ন্ত্রক থাকবে না। রাষ্ট্র তার দমনমূলক ক্ষমতা ত্যাগ করবে এবং প্রুধোঁ যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন, সেই অধস্তন অবস্থানে নেমে আসবে। তখন রাষ্ট্র কেবল একটি কর্মবিভাগে পরিণত হবে, অনেকটা সমাজের সেবায় নিয়োজিত একপ্রকার কেন্দ্রীয় হিসাবরক্ষণ দপ্তর মাত্র।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সামাজিক জীবনে স্বাধীনতার পক্ষে এমন একটি রাজনৈতিক সংস্থা কিংবা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সীমিতকরণ সমাজের জন্য বড় উপকার বয়ে আনতে পারে। তবে এটি রাষ্ট্রের ধারাবাহিক সমর্থকদের সন্তুষ্ট করবে না। তাদের জন্য রাষ্ট্র হলো সমাজের অভিভাবক, ন্যায়বিচার প্রদানকারী, সামাজিক জীবনের নির্দেশক এবং শৃঙ্খলার রক্ষক—এক ধরনের অপরিহার্যতা। অন্য কথায়, তারা স্বীকার করুক বা না করুক, নিজেকে গণতান্ত্রিক, জনতান্ত্রিক এমনকি সমাজতান্ত্রিক যাই বলুক না কেন, তাদের সবসময় শাসনের জন্য দরকার পড়ে অজ্ঞ, অপূর্ণ, অযোগ্য বা অকপটে বলতে গেলে, একেবারে নিম্নশ্রেণীর মানুষ। কোন সহিংসতা ছাড়াই, এটি তাদেরকে, নিজেদের মহাননুভবতা ও বিনয়কে ক্ষুণ্ণ না করে, সর্বোচ্চ পদে থাকতে সক্ষম করে, যাতে তারা সর্বদা সাধারণ কল্যাণের প্রতি নিবেদিত থাকতে পারে। মানবগোষ্ঠীর সুবিধাপ্রাপ্ত রক্ষক হিসেবে নৈতিক অঙ্গীকার ও উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার ওপর ভর করে তারা যখন জনগণকে তার নিজের কল্যাণ ও মঙ্গলার্থে প্ররোচিত ও উৎসাহিত করে তখন তারা আসলে নিজেদের স্বার্থে জনগণের অগোচরে প্রতারণা করে সম্পদ হরণ করে।

শিল্পী: অলেক্সি কুস্তভস্কি

সূত্র: কার্টুন মুভমেন্ট

রাষ্ট্র সম্পর্কিত যে কোনো যৌক্তিক ও সরল তত্ত্ব মূলত কর্তৃত্বের নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। অর্থাৎ, এটি সেই ধর্মতাত্ত্বিক, অধিবিদ্যাগত রাজনৈতিক ধারণা যে, সাধারণ মানুষ সর্বদা আত্মশাসনে অক্ষম, তাই তাদেরকে সবসময়ই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া জ্ঞান ও ন্যায়বিচারের কল্যাণকর শাসনের অধীনে থাকতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই কর্তৃত্ব কিসের নামে এবং কার দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া হয়? জনগণের চোখে কর্তৃত্বকে বৈধ ও সম্মানযোগ্য করে তোলার উৎস মাত্র তিনটি হতে পারে: বলপ্রয়োগ, ধর্ম, অথবা কোনো উচ্চতর বুদ্ধিমত্তা।

আমরা যেহেতু এখানে সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছি, তাই ধর্ম ও বলপ্রয়োগের দ্বৈত কর্তৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনাকে আপাতত স্থগিত রাখতে হবে। এই মুহূর্তে আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কর্তৃত্বের দিকে, যা সর্বদাই সংখ্যালঘিষ্ট (শাসক)গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে।

অতীত ও বর্তমানের সমস্ত রাষ্ট্রে, এমনকি যেসব রাষ্ট্রকে সর্বাধিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসম্পন্ন বলা হয়, যেমন উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা সুইজারল্যান্ড, আমরা আসলে কী দেখতে পাই? “জনগণের হাতে সব ক্ষমতা ন্যস্ত” এই ছদ্ম দাবি থাকলেও, বাস্তবে সাধারণ মানুষের প্রকৃত আত্মশাসন বেশিরভাগ কালজুড়েই কেবল গালগল্প হয়ে থেকে গেছে। সবসময়ই সত্যিকারের অর্থে শাসনক্ষমতা থাকে সংখ্যালঘিষ্টদের হাতে।

যুক্তরাষ্ট্রে, সাম্প্রতিক গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত, এমনকি আংশিকভাবে এখনও, রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রু জনসনের বর্তমান শাসকদলে এই সংখ্যালঘিষ্টরা ছিল তথাকথিত ডেমোক্র্যাট। তারা দাসপ্রথার সমর্থক এবং দক্ষিণী জমিদার শ্রেণির নিষ্ঠুর অলিগার্কির ধারক। এরা ছিল আস্থাহীন ও বিবেকবর্জিত জনমত্ততার নেতা, যারা নিজেদের লোভ ও বিদ্বেষপূর্ণ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল। তাদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড ও প্রভাব, যা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চলেছিল, উত্তর আমেরিকায় রাজনৈতিক নৈতিকতার গভীর অবক্ষয়ের জন্য বড় ধরনের অবদান রেখেছে।

বর্তমানে, তাদের ক্ষতিকর নীতি সফলভাবে চ্যালেঞ্জ করছে রিপালিকান দল বাস্তবে যারা বুদ্ধিমান ও উদার সংখ্যালঘিষ্ট। আদতে এই সংখ্যালঘিষ্টতা সর্বদা বিদ্যমান। আশা করি এই দলের বিজয় সম্পূর্ণ হোক; মানবজাতির জন্য এটাই কাম্য। কিন্তু যতই উদার ও স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহী হোক এই দল, যতই মহান ও উদার তাদের নীতি হোক, আমরা আশা করতে পারি না যে, ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর তারা তাদের একচেটিয়া শাসনক্ষম সংখ্যালঘিষ্ট অবস্থান ত্যাগ করবে এবং সাধারণ জনগণের সঙ্গে মিশে যাবে, যাতে জনগণের আত্মশাসন অবশেষে বাস্তব হতে পারে। আদতে তা সম্ভব করতে হলে একটি বিপ্লবের প্রয়োজন, যা এর আগে প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্বের সব বিপ্লবের চেয়ে গভীর এবং মৌলিক হতে হবে।

সুইজারল্যান্ডে, গণতান্ত্রিক বিপ্লব সত্ত্বেও সরকার এখনও সচ্ছল ও মধ্যবিত্তের হাতে। সেই অল্প সংখ্যক সুবিধাপ্রাপ্ত যারা ধনী, শ্রান্তিময় ও শিক্ষিত। প্রসঙ্গক্রমে “জনগণের সার্বভৌমত্ব” প্রত্যয়টি আমরা ঘৃণা করি। আমাদের কাছে সব ধরনের সার্বভৌমত্বই আসলে অগ্রহণযোগ্য। জনগণের দ্বারা জনগণের সরকার আদতে কথকতা মাত্র। আইনগতভাবে মানুষকে সার্বভৌম ধরা হলেও, বাস্তবে তা নয়। কারণ তারা দৈনন্দিন শ্রমে এতটা ক্লিষ্ট যে অবসর নেই। মুর্খ না হলেও শিক্ষায় সম্পদশালী মধ্যবিত্তের তুলনায় কম সক্ষম। তাই তাদের তথাকথিত সার্বভৌমত্ব বাস্তবে মধ্যবিত্তের হাতে ছেড়ে দিতে হয়।

সুইজারল্যান্ড হোক বা যুক্তরাষ্ট্র, এই পরিস্থিতির একমাত্র সুবিধা হলো, উচ্চাঙ্ক্ষী সংখ্যালঘিষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রার্থী নেতারা জনগণকে প্রলুব্ধ না করে, ক্ষমতায় আসীন হতে পারে না। তারা ক্ষমতা করায়ত্ত করেন, তাদের ক্ষণ–আবেগের প্রতি গদগদ হয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছলনার মাধ্যমে, যা কখনও অশুভ হয়ে উঠতে পারে।

কারো যেন ভুল ধারণা না হয় যে আমরা গণতান্ত্রিক সরকারের সমালোচনা করে রাজতন্ত্রের পক্ষ ধরেছি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সবচেয়ে অপূর্ণাঙ্গ জনতন্ত্রও সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান রাজতন্ত্রের চেয়ে হাজার গুণ ভালো। জনতন্ত্রে বারবার শোষিত হলেও অন্তত একটা পর্যায়ের জন্য মানুষ, অত্যাচারিত থাকে না। রাজতন্ত্রে যা একটি নিরবিচ্ছিন্ন বাস্তবতা। গণতান্ত্রিক শাসনও ধীরে ধীরে জনগণকে রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়, যা রাজতন্ত্র কখনও দেয় না। তারপরও, আমরা জনতন্ত্রকে যতই অগ্রাধিকার দিই, এটা স্বীকার করতে হবে এবং ঘোষণা করতে হবে যে, শাসনরূপ যাই হোক না কেন, মানুষের সমাজ যদি বংশানুক্রমিকভাবে পেশা, সম্পদ, শিক্ষা এবং অধিকারের বৈষম্যের কারণে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত থাকে, তবে সর্বদা শ্রেণিভিত্তিক সরকার থাকবে। সংখ্যালঘিষ্টদের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের শোষণ চলবে।

রাষ্ট্র আদতে এই আধিপত্য এবং শোষণ, ছাড়া আর কিছু নয়, যা সুনিয়ন্ত্রিত ও পদ্ধতিগতভাবে পরিচালিত। আমরা এটি প্রমাণ করবো জনগণের সরকারের পরিনাম পর্যালোচনার মাধ্যমে। আপনাদের আকাঙ্ক্ষা মতো, একটি আদর্শ রাষ্ট্রে, যা স্বাধীন চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সংখ্যালঘিষ্ট, প্রাজ্ঞ এবং কর্তব্যনিষ্ঠদের দ্বারা গঠিত।

চুক্তির শর্তগুলো একবার গ্রহণ করা হলে, তখন কেবল সেগুলো কার্যকর করা বাকি থাকে। ধরা যাক, কোনো জাতি নিজেদের শাসন করার অক্ষমতা স্বীকার করল। তবুও তাদের যথেষ্ট বিচারবোধ রইল যাতে তারা জনসাধারণের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের সেরা নাগরিকদের হাতে সমর্পণ করতে পারে। প্রথম দিকে এই ব্যক্তিদের সম্মান করা হয় তাদের সরকারি পদমর্যাদার কারণে নয়, বরং তাদের উত্তম গুণাবলির জন্য। জনগণ তাদের নির্বাচন করেছে কারণ তারা ছিল সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সবচেয়ে সক্ষম, জ্ঞানী, সাহসী এবং নিবেদিতপ্রাণ। তারা এসেছে জনগণের ভেতর থেকে, যেখানে সবাইকে সমান ধরা হয়। তাই তারা তখনও কোনো আলাদা শ্রেণি গঠন করে না; তারা কেবল প্রকৃতিগত গুণের কারণে বিশেষ হয়ে ওঠে। আর সেই কারণেই জনগণ তাদের নির্বাচন করেছে। তাদের সংখ্যা অবশ্যই খুব সীমিত। কারণ সব যুগে এবং সব জাতির ইতিহাসে অভিজ্ঞতা আমাদের দেখায় যে, এমন অসাধারণ গুণসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা, যারা একটি সমগ্র জাতির সর্বসম্মত শ্রদ্ধা আদায় করতে পারে, অত্যন্ত সামান্য। অতএব, ভুল নির্বাচনের ঝুঁকি এড়াতে জনগণ এই অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্য থেকেই শাসক নির্বাচন করতে বাধ্য হবে।

এখানেই আমরা দেখি যে, সমাজ ইতিমধ্যেই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, যদিও তা ঠিক দুই শ্রেণী নয়। এক ভাগ গঠিত বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের দ্বারা, যারা স্বাধীনভাবে নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধীনে শাসন মেনে নেয়। অন্য ভাগ গঠিত অল্পসংখ্যক মানুষের দ্বারা, যাদের অসাধারণ গুণাবলি আছে এবং যাদের জনগণ সেই বিশেষ গুণের কারণে স্বীকৃতি দিয়েছে ও শাসনের দায়িত্ব তাদের হাতে অর্পণ করেছে। এই ব্যক্তিরা যদিও জননির্বাচনের ওপর নির্ভরশীল, প্রথমে তারা সাধারণ নাগরিকদের থেকে ভিন্ন নয়। শুধুমাত্র সেই গুণাবলির মাধ্যমেই তারা আলাদা হয়ে ওঠে, যেগুলো তাদের নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা সবচেয়ে কার্যকরী এবং সবচেয়ে নিবেদিতপ্রাণ নাগরিক। এই সময়ে তারা কোনো বিশেষ অধিকার বা সুবিধা দাবি করে না। শুধু সেই দায়িত্ব পালন করে, যা জনগণ তাদের ওপর ন্যস্ত করেছে। তাদের জীবনযাপন বা জীবিকা নির্বাহের ধরনও অন্য নাগরিকদের থেকে ভিন্ন নয়। তাই তখনও সবার মধ্যে এক ধরনের পূর্ণ সমতা বজায় থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—এই সমতা কি দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারে? আমাদের দাবি হলো, তা কখনোই সম্ভব নয়। আর এই দাবিকে প্রমাণ করা মোটেই কঠিন কাজ নয়।

মানুষের ব্যক্তিগত নৈতিকতার জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক অভ্যাস হলো অন্যকে আদেশ করার অভ্যাস। সবচেয়ে ভালো মানুষ—যারা বুদ্ধিমান, নিঃস্বার্থ, উদার ও নির্মল—তারাও এই অভ্যাসে লিপ্ত হলে অবধারিতভাবে নষ্ট হয়ে যায়। কারণ ক্ষমতা প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত দুটি অনুভূতি সবসময় এই নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে। প্রথমত, সাধারণ জনগণের প্রতি অবজ্ঞা। দ্বিতীয়ত, শাসনকর্তার নিজের মূল্য সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা।

“জনগণ যখন নিজেরাই স্বীকার করে যে তারা নিজেদের শাসন করতে অক্ষম, তখন তারা আমাকে তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করেছে। এভাবে তারাই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তারা আমার তুলনায় অধম এবং আমি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানুষের এই বিশাল ভিড়ে আমি খুব কম লোককেই আমার সমান বলে মনে করি। জনগণের কাজকর্ম পরিচালনা করতে সক্ষম একমাত্র আমিই। জনগণের আমার প্রয়োজন আছে; তারা আমার সেবা ছাড়া চলতে পারে না, অথচ আমি নিজের জন্য নিজেই যথেষ্ট। তাই তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য আমাকে মানতে হবে। আর আমি যখন তাদের শাসন করতে রাজি হই, তখনই আমি তাদের সুখ ও কল্যাণ সৃষ্টি করি।’’

এমন ধারণাই সহজে যে কারো মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে, হৃদয়কে কলুষিত করতে পারে এবং অহংকারে ভরিয়ে তুলতে পারে, তাই না? ঠিক এভাবেই ক্ষমতা এবং শাসনের অভ্যাস জ্ঞানী ও নৈতিক মানুষকেও ধীরে ধীরে বিকৃত করে ফেলে, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই।

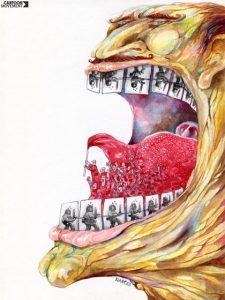

শিল্পী: মোহাম্মদ সাবানেহ

সূত্র: কার্টুন মুভমেন্ট

মানবনৈতিকতার সমস্ত ভিত্তি মূলত মানবতার প্রতি সম্মানের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মানবতার প্রতি সম্মান বলতে আমরা কী বুঝি? আমরা বুঝি, প্রত্যেক মানুষের মানবাধিকার এবং মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেওয়া। সে যে জাতির হোক, যে রঙের হোক, তার বুদ্ধিবৃত্তির স্তর বা নৈতিক অবস্থাই যাই হোক না কেন। কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে, যদি কেউ নির্বোধ, দুষ্ট বা ঘৃণিত হয়, তবে কি আমি তাকে সম্মান করতে পারি? অবশ্যই নয়। আমি তার দুষ্টতা, নির্বুদ্ধিতা বা নৃশংসতাকে সম্মান করতে পারি না। বরং সেগুলো আমাকে ঘৃণায় ভরিয়ে তোলে এবং প্রতিবাদে উত্তেজিত করে। প্রয়োজনে আমি তার বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপ নেবো, এমনকি যদি আমার জীবন, অধিকার এবং মূল্যবান কিছু রক্ষার অন্য কোনো উপায় না থাকে, তবে আমি তাকে হত্যা করতেও বাধ্য হতে পারি। কিন্তু তবুও, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র ও তীব্র, এমনকি প্রাণঘাতী সংঘাতের মধ্যেও, আমাকে তার মানবীয় চরিত্রকে সম্মান জানাতে হবে। আমার নিজের মানবমর্যাদা এর উপরই নির্ভর করে। তবুও প্রশ্ন ওঠে, যদি সে নিজেই অন্যের মর্যাদাকে স্বীকার না করে, তবে কি আমরাও তার মর্যাদা স্বীকার করব? যদি সে কোনো হিংস্র পশুর মতো হয়ে যায়, কিংবা কখনও কখনও পশুর চেয়েও অধঃপতিত হয়, তবে কি আমরা তার মানবতাকে স্বীকার করে কেবলমাত্র এক কল্পকথার সমর্থন করছি না?

উত্তর হলো—না। কারণ, তার বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক বা নৈতিক অধঃপতন যতই ভয়াবহ হোক না কেন, যদি সে জৈবিকভাবে কোনো মূর্খ বা পাগল না হয়, যদি সে স্বাভাবিক বোধশক্তি এবং প্রকৃতি প্রদত্ত সামান্য বুদ্ধিমত্তা পর্যন্ত ধরে রাখে, তবে তার মানবতা সত্যিই বিদ্যমান। আর মুর্খ বা পাগলকে অপরাধী নয়, বরং অসুস্থ হিসেবে দেখা উচিত। মানবতা একটি জীবনব্যাপী সম্ভাবনা, যে সম্ভাবনা তাকে নিজের মানবসত্তা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এমনকি যে সামাজিক পরিস্থিতির কারণে তার এই হাল সে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হবে, এমন সম্ভাবনা যত ক্ষীণই হোক।

সবচেয়ে বুদ্ধিমান বানরকে নিন, যার স্বভাব সবচেয়ে শান্ত ও উন্নত। তাকে আপনি যতই উন্নত ও মানবিক পরিবেশে রাখুন না কেন, তাকে কখনও মানুষ বানানো যাবে না। অন্যদিকে, সবচেয়ে দাগি অপরাধীকে নিন, কিংবা সবচেয়ে দুর্বল মস্তিষ্কের মানুষকে নিন, যদি তাদের কারোরই কোনো জৈবিক অসুখ না থাকে যা তাদের নির্বোধ বা উন্মাদ করে তোলে, তাহলে একজনের অপরাধপ্রবণতা কিংবা অন্যজনের মানবতা ও মানবিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে ব্যর্থ হওয়া, এ দুটোর কোনোটাই তাদের ব্যক্তিগত দোষ নয়, আবার তাদের স্বভাবজাত প্রকৃতিও নয়। এর একমাত্র কারণ হলো সেই সামাজিক পরিবেশ, যেখানে তারা জন্মগ্রহণ করেছে এবং বেড়ে উঠেছে।