- অনুবাদ: আরিফ রেজা মাহমুদ

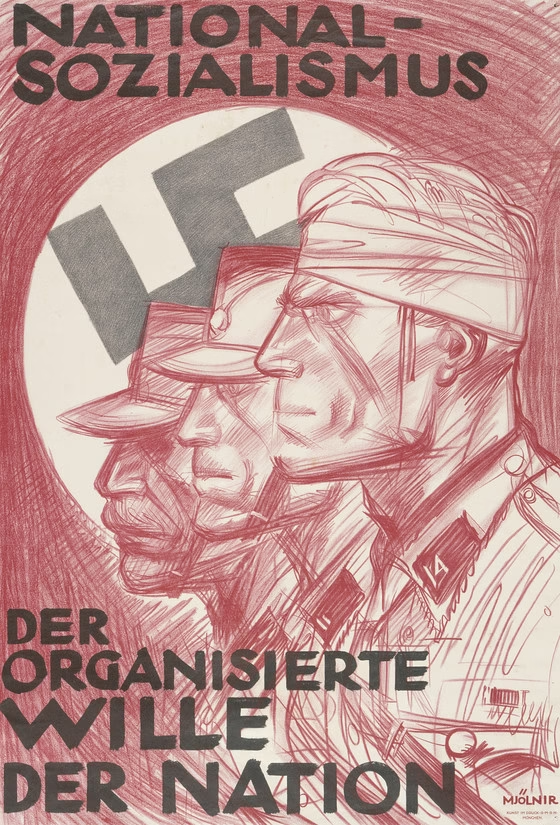

জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ প্রতারণা ও জনমত্ততাকে ভিত্তি করে “জাতীয় সমাজতন্ত্র” নামটি গ্রহণ করেছে। বাস্তবে, এটি না সমাজতান্ত্রিক, না জাতীয়তাবাদী। রাজনৈতিকভাবে, এটি মূলত পুঁজিবাদী সমাজের অবক্ষয়কালীন শাসনব্যবস্থা। জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র ইতালির তুলনায় আরও বেশি সহিংসতা ও বর্বরতা সংঘটিত করেছে, কারণ ফ্যাসিবাদের বিজয়ের পর পুঁজিবাদ আরও তীব্রভাবে অবনমিত হয়েছে এবং তার রক্ষকদের ঠেলে দিয়েছে নৈরাশ্যের উন্মাদনায়।

ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র হল এমন এক যন্ত্র যা সংসদীয় গণতন্ত্রের ভান বর্জিত পুঁজিপতিশ্রেণির একনায়কতন্ত্রের হাতিয়ার। ফ্যাসিবাদী আন্দোলন ও রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, হিংস্র ও রক্তক্ষয়ী উপায়ে শ্রমজীবী শ্রেণি এবং সেইসব সমাজ-সচেতন শক্তিকে দমন করা, যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপর নতুনতর এক মানবিক সভ্যতা নির্মাণে নিযুক্ত।

ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে করুণ দিক হলো, সামাজিক আন্দোলন হিসেবে তা গঠিত হয়েছে সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে কেন্দ্র করে, যা পুঁজিবাদ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত। কী এক প্রহসনমূলক বাস্তবতা, যেখানে ধ্বংসযজ্ঞের নির্মম শিকার, পুঁজিবাদের লালসার বলি মানুষরাই উন্মত্ত সেই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার নিরর্থক প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করছে, যা তাদের বিনাশের কারণ। এমন একটি আন্দোলনের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, সততা, আন্তরিকতার জন্য স্বাভাবিকভাবেই কোনো স্থান থাকে না। এমনকি ন্যূনতম মানবিক মূল্যবোধেরও না।

ফ্যাসিবাদ অবশ্যম্ভাবীভাবে মিথ্যা, প্রতারণা ও ভণ্ডামির উপর প্রতিষ্ঠিত। হিটলারের আত্মজীবনীকে জার্মান লেখক লিওন ফয়েখটভাঙ্গার ব্যঙ্গ করে বর্ণনা করেছেন, একটি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার শব্দের গ্রন্থ, যাতে এক লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার ভুল রয়েছে। এই মহান জার্মান সাহিত্যিককে হিটলারের জার্মানি ত্যাগ করতে হয়েছিল, “জার্মান-বিরোধী” মতাদর্শ বহনকারী বলে দাহ করা হয় তাঁর রচনাসমূহকে। বস্তুত, ফ্যাসিবাদের প্রধান অস্ত্রই হলো জনমত্ততা।

পুঁজিবাদী লুন্ঠনের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ এবং সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত নির্মম শিকার মানুষদের ফ্যাসিবাদী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা হয় এক প্রতারণাধর্মী পুঁজিবাদ-বিরোধী উন্মাদনার মাধ্যমে। ছদ্ম-সমাজতন্ত্রের পতাকার অধীনে, তাদের সংগঠিত করা হয় সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে রক্ষার্থে ঝটিকা-সেনারূপে। এই ‘অলৌকিকতা’ সাধিত হতে পারে কেবলই নিরঙ্কুশভাবে নির্লজ্জ মিথ্যাচার, নির্লজ্জ প্রতারণা এবং চরম মাত্রার জনমত্ততাপূর্ণ ধোঁকাবাজির মাধ্যমে।

যে আন্দোলন আপাতভাবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বলে প্রতিভাত, প্রকৃতপক্ষে তা নিশানা করেছিল রাজনৈতিক, নাগরিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকে, ঐতিহাসিকভাবে যা সংশ্লিষ্ট পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের সঙ্গে। অর্থাৎ সেই রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা, যা পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিল তার প্রগতিশীল পর্বে।

সংসদীয় গণতন্ত্রকে পুঁজিবাদেরই প্রতিচ্ছবি হিসেবে উপস্থাপন করে ঘোষণা করা হয় যে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সমস্ত দুর্বিপাকের একমাত্র নিরাময় হলো এর বিলুপ্তি।

ফ্যাসিবাদ সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। কিন্তু পুঁজিবাদ বিদ্যমান থেকেছে, পূর্বের তুলনায় অধিকতর ক্ষমতা সহকারে, এবং শ্রমিক শ্রেণিকে আরও নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে চলেছে। বস্তুত, এই বৈপ্লবিক অস্থিরতার যুগে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিলুপ্তি পুঁজিবাদী শাসন রক্ষায় বাড়তি নিশ্চয়তা প্রদান করে।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থার দ্বারা প্রাপ্ত আপেক্ষিক স্বাধীনতা শ্রমজীবী শ্রেণিকে সংগঠিত হওয়ার এবং পুঁজিবাদ উৎখাত ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। সুতরাং, নিজেদের গৃহীত অর্জনসমূহ বিলুপ্ত করাই পুঁজিপতি শ্রেণির পক্ষে তাদের ক্ষমতা ও উপরি সুবিধাসমূহ রক্ষার সংগ্রামে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই নিকৃষ্ট কর্মটি সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের জন্ম হয়, পুঁজিবাদকে রক্ষার জন্য।

বুর্জোয়া দার্শনিকেরা এই আন্দোলনের আদর্শিক ভিত্তি রচনা করে দেয়। যে টাকাওয়ালা ও শিল্পপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনালগ্নে প্রচণ্ড ভাষায় আক্রমণ চালানো হয়, তারাই এই আন্দোলনের জন্য উদারভাবে অর্থসাহায্য প্রদান করে। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যার ধ্বংস আহ্বান করে এই আন্দোলন, সেই রাষ্ট্রই একে সহ্য করে। বরং গোপনে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করে।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পুলিশ ও সামরিক বাহিনী গোপনে এই আন্দোলনের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলে সরকার উৎখাতের লক্ষ্যে। চতুর জনমত্তকরণ, সস্তা আবেগ, অতিরঞ্জিত প্রতিশ্রুতি (যার বাস্তবায়নের কোনো ইচ্ছা থাকে না), বিরোধীদের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ অপবাদ, উগ্রজাতীয়তাবাদের উসকানি, জাতিগত ঘৃণার উত্তেজনা—এই সব কৌশল এবং অনুরূপ আরও বহু উপায় ব্যবহৃত হয়, অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দেউলিয়া নিম্নমধ্যবিত্ত জনগণকে বশীকরণের জন্য।

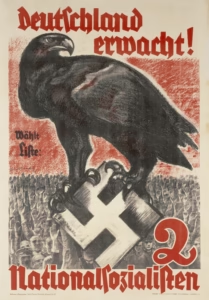

এভাবে জনগণকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেই লেলিয়ে দেওয়া হয়। ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাটকীয় এক রাষ্ট্রক্ষমতা-দখল (coup d’État)-এর মাধ্যমে, যেমন ইতালিতে হয়েছে; কিংবা “সংবিধানসম্মত” ও “রক্তপাতহীন” পন্থায়, ঘটেছে জার্মানিতে।

যেসব ব্যাঙ্কার ও শিল্পপতি গোষ্ঠী ধ্বংসপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে উগ্র জাতীয়তাবাদের উন্মত্ততায় প্ররোচিত করার জন্য অর্থ সরবরাহ করেছিল, তারাই জার্মানির পরাজয় ও অপমান থেকে বিপুল মুনাফা হাতিয়ে নিয়েছিল। প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে ১৯২৩-২৪ সালের নিরঙ্কুশ মুদ্রাস্ফীতিতে বাধ্য করেছিল তারা, যার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকালীন সময়ে সৃষ্ট বিপুল অভ্যন্তরীণ ঋণ অবলুপ্ত করা।

“দেশবাদ” যাকে তারা ধারণ করেছিল, তা শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সম্পূর্ণ দেউলিয়া করে দেয়। যদি এই অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রতারণামূলক উপায়ে লোপ না করা হতো, তাহলে তার সুদ ও পরিশোধ বাবদ সরকার বাধ্য হতো উচ্চ আয়ের জনগোষ্ঠীর উপর ব্যাপক কর আরোপ করতে। যুদ্ধকালীন কালাবাজারি ও মুনাফাখোরদের ন্যায্য করের বোঝা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য সরকার একপ্রকারভাবে সেই বিপুল পরিমাণ সঞ্চয় বাজেয়াপ্ত করে নেয়, যা মধ্যবিত্ত শ্রেণি দেশবাদী দায়িত্ববোধ থেকে যুদ্ধ-ঋণে বিনিয়োগ করেছিল।

এই বাজেয়াপ্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ধ্বংস করে এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক (নাজি) আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি নির্মাণ করে দেয়। শেষপর্যন্ত, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্তরসূরিরাই গায়ে চাপায় ব্রাউন শার্ট, ধারণ করে রহস্যময় স্বস্তিকা চিহ্ন এবং নিজেদের সঁপে দেয় সেইসব শক্তির হাতে, যারা তাদের লুণ্ঠন ও বঞ্চনার মাধ্যমে নিঃস্ব করে দিয়েছিল।

মোটা পুঁজিপতিরা—যারা যুদ্ধকালীন কালোবাজারি ও মুনাফাবাণিজ্যের মাধ্যমে আরও স্ফীত ও বিত্তবান হয়ে উঠেছিল—প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সহযোগিতা ও নীরব মদতে কর প্রদান এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়। এর ফলে ভার্সাই চুক্তিজনিত সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বোঝা গিয়ে পড়ে উৎপাদনশীল জনসাধারণের উপর। এর প্রত্যক্ষ ফল ছিল, জনসংখ্যার বৃহৎ অংশের ক্রমাগত দারিদ্র্যকরণ। অপরদিকে, সমাজের একটি ক্ষুদ্র উচ্চবিত্ত গোষ্ঠী ক্রমাগত আরও ধনী হয়ে ওঠে।

এই দারিদ্র্যকরণের ফলে সাধারণ জনগণের কর পরিশোধের সামর্থ্য মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা চরম ভারসাম্যহীনতায় পড়ে। দীর্ঘ সময় ধরে জার্মান সরকার কার্যত দেউলিয়া অবস্থায় ছিল। দৈনন্দিন ব্যয় হ্রাস করার একটি উপায় ছিল, সমাজকল্যাণ খাতের বরাদ্দ এবং সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ও আহত সৈনিকদের পেনশন কমিয়ে দেওয়া। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানিকে যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতেই হতো।

যারা যুদ্ধ থেকে বিপুল সম্পদ উপার্জন করেছিল এবং পরাজয়ের দায় এড়াতে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিঃস্ব করেছিল, বিজয়ী শক্তিসমূহের দাবিগুলো পূরণ করা যেত কেবল তাদের কাছ থেকেই অর্থ আদায় করে। এই পরিস্থিতিতে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক (নাজি) আন্দোলনের—যার অর্থায়ন করছিল সেই বিত্তশালী শ্রেণি—এমন প্রচার যে “ভার্সাই চুক্তি জার্মানিকে ধ্বংস করছে”, খুব স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

কারণ, প্রজাতান্ত্রিক সরকারই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল এবং এর আওতায় উত্থাপিত দাবিগুলো পূরণের চেষ্টা করছিল। তাই এই সরকার জার্মান জনগণের শত্রু— একেঅবশ্যই উৎখাত করতে হবে। এইভাবেই তথাকথিত “জাতীয় বিপ্লব” শুরু হয়, একটি প্রতিবিপ্লব হিসেবে।

শ্রমিক শ্রেণি এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্থনৈতিক ধ্বংস জার্মানিতে এক চরম বৈপ্লবিক পরিস্থিতির জন্ম দেয়। জনসাধারণ আরও কোনো অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে প্রস্তুত ছিল না। অপরদিকে, উচ্চবিত্ত শ্রেণিও তাদের অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদের সামান্য অংশ ছাড় দিতেও প্রস্তুত ছিল না। ফলে জার্মানি পড়েছিল দ্বিমুখি সংকটে—অভ্যন্তরে বিপ্লবের ভূত এবং বাইরে থেকে সামরিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কা।

এই দ্বৈত সংকটের মোকাবিলায় শাসক শ্রেণিই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক (নাজি) আন্দোলনের রচনা করে—যাকে তারা উভয় বিপদের বিরুদ্ধে একটি নিরাপত্তার গ্যারান্টি হিসেবে স্থাপন করতে চেয়েছিল। ছলনাপূর্ণ “সমাজতন্ত্র” কথনের মাধ্যমে শ্রমজীবী শ্রেণির পশ্চাৎপদ অংশকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব ছিল; অপরদিকে, ভার্সাই চুক্তি বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে উগ্র জাতিবাদী যুদ্ধান্মদনাl জাগিয়ে তুলে একটি কার্যকর প্রতিরোধও গড়ে তোলা যেত।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার পর, তথাকথিত “জাতীয় বিপ্লব” পুঁজিবাদকে বিন্দুমাত্র আঘাত করেনি। যদিও ক্ষমতায় আসার পূর্বপর্যন্ত জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের ঘোষিত লক্ষ্যগুলোর একটি ছিল পুঁজিবাদের বিনাশ। নাৎসি রাষ্ট্রের প্রথম পদক্ষেপই ছিল শ্রমিক শ্রেণিভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের দমন, যা সাময়িকভাবে বিপ্লব বিরোধী বিপদ থেকে একপ্রকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এই কাজটি সম্পন্ন করার পর, নাৎসি সরকার বেপরোয়া জাতীয়তাবাদী উন্মত্ত অভিযানে নেমে পড়ে। জার্মান জনগণের কল্যাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, বরং শিল্পপতি শ্রেণিকে ভার্সাই চুক্তির বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে।

যদি বিজয়ী মিত্রশক্তিগুলো যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণ আদায় করতে চাইতো, তা আসতে পারত কেবল তাদের কাছ থেকেই, যাদের পক্ষে তা পরিশোধ করা সম্ভব ছিল। জার্মান জনগণের ইতোমধ্যেই শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল । “ভার্সাইয়ের দাসত্ব” থেকে মুক্তির একমাত্র পথ ছিল সামরিক প্রতিরোধ প্রদর্শন, যদি মিত্রশক্তিরা দাবির ব্যাপারে কঠোর হতো। এমন উদ্যোগ পাগলামির শামিল, কিন্তু তা কার্যত সফল হয়, কারণ মিত্রশক্তিগুলো তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছিল যে, সামরিক হস্তক্ষেপ লাভজনক নয়।

তদুপরি, তারাও জার্মানিতে বিপ্লবের ভূতের ভয়ে কাঁপছিল। ফলস্বরূপ, নাৎসি জাতীয়তাবাদী উন্মত্ততা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই এগুতে থাকে। পুঁজিবাদীদের কোনো ক্ষতি তো করেইনি বরং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এই জাতীয়তাবাদই তাদের অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ করে দেয়। “জাতীয় সম্মান রক্ষার্থে পুনঃসামরিকায়নের” যে কর্মসূচি গৃহীত হয়, তা শিল্প খাতে এক নতুন বাড়বাড়ন্তর সূচনা করে; যার সমস্ত মুনাফা যায় পুঁজিপতিদের পকেটে।

কিন্তু, একেবারে ফাঁকা কোষাগার নিয়ে সেই অলৌকিক-বাচনধর্মী “মসিহা”র পক্ষেও পুনঃসামরিকায়ন কর্মসূচির ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। তখন শিল্পপতি ও অর্থলগ্নিকারকগণ নতুন সরকারের কাছে অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিপুল অর্ডারের বিনিময়ে ঋণ প্রদান করে। এর ফলে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কার্যত তাদের কাছে বন্ধক হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের কোনো কথাই বলা সম্ভব ছিল না। হিটলারবাদের তাত্ত্বিক পরিণতি ছিল— প্রারম্ভিক পর্যায়ের ছদ্ম-সমাজতান্ত্রিক মুখোশ ত্যাগ এবং জাতীয়তাবাদকে নতুন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের কার্যকর হাতিয়ারে রূপান্তর।

জাতীয় সমাজতন্ত্র শব্দযুগল একধারে বিভ্রান্তিকর এবং পরস্পরবিরোধী। সমাজতন্ত্র কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা চেনে না; তা জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মৌলিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আর ফ্যাসিবাদীদের যুদ্ধবাজ, সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এর সংশ্লেষের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। “জাতীয় সমাজতন্ত্র” আসলে একটি প্রতারণাপূর্ণ শিরোনাম, যার আড়ালে আদতে গভীরভাবে সমাজতন্ত্রবিরোধী, শ্রমজীবী শ্রেণিবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন লুকায়িত।

মার্কসবাদকে ধ্বংস করা হলো ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের প্রকাশ্য লক্ষ্য। আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন—অর্থাৎ পুঁজিবাদী শোষণ থেকে সমাজকে মুক্ত করার সংগ্রাম—কার্ল মার্কস প্রদত্ত দার্শনিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক নীতিমালার ভিত্তি ব্যতীত কল্পনাও করা যায় না। যেমনটি বলা হয়েছে:

নিশ্চয়ই, মার্কসবাদ ব্যতীত সমাজতন্ত্র বলে কিছু নেই এবং বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রনায়কদের তা বিবেচনায় নিতেই হয়।

এই মত শুধু উদারনৈতিক অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং রক্ষণশীল পণ্ডিতদের পক্ষ থেকেও একে অকপটে স্বীকার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, খ্যাতনামা জার্মান সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক মুলার লায়ার লিখেছেন:

“অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদের মার্কসীয় তত্ত্ব আজ সামাজিক বিজ্ঞানের এক অক্ষয় সূত্রে পরিণত হয়েছে।”

এই প্রসঙ্গ থেকে এটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে, যে আন্দোলন নিজেকে সমাজ সংস্কারের ন্যূনতম রূপের সঙ্গেও সংযুক্ত রাখে না, এবং যা সমাজ অগ্রগতির যেকোনো ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করে, সেই আন্দোলনের প্রকৃতি কী ভয়ানকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল, যা কিনা আবার মার্কসবাদকে তার প্রধান শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে।

মার্কসবাদের প্রতি উগ্র ঘৃণাই এই সত্য প্রমাণে যথেষ্ঠ যে, ফ্যাসিবাদের সমাজতান্ত্রিক পরিচয় কেবলই এক ছলনাপূর্ণ মুখোশ। ফ্যাসিবাদ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের বহু পূর্ব থেকেই তার প্রধান কার্য ছিল শ্রমিক শ্রেণিকে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাস ও হিংসার মাধ্যমে আতঙ্কিত করা। লক্ষণীয় যে, এই সমস্ত সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের অর্থায়ন করেছিল ঠিক তারাই, যাদের সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনাকেই সবচেয়ে বেশি আশঙ্কাজনক মনে করার কথা।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর, ফ্যাসিবাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ ছিল রক্তক্ষয়ী নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে কেবল কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকেই দমন করা নয়, বরং যারা বিপ্লববিরোধী, তেমন সমাজিক-গণতন্ত্রী দলগুলোকেও নির্মমভাবে দমন করা, এমনকি সর্বাধিক সংশোধনবাদী ধাঁচের ট্রেড ইউনিয়নগুলো পর্যন্ত রেহাই পায়নি।

ফ্যাসিবাদ তার দমন-পীড়নের ভারী হাত তুলে দিয়েছিল সেই উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীদের ওপরও, যারা শ্রমজীবী শ্রেণির প্রতি সহানুভূতি পোষণ করত এবং তাদের ন্যায্য অধিকারের প্রতি সমর্থন জানাতো।

পুঁজিবাদকে আধ্যাত্মিকীকরণ করার প্রত্যয় ছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচির অন্যতম স্পষ্ট ভণ্ডামি। ধ্বংসপ্রাপ্ত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং পশ্চাৎপদ শ্রমজীবী জনগণের কল্পনা জয় করার উদ্দেশ্যে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন লিপ্ত হয় এক ধরনের ছলনাপূর্ণ পুঁজিবাদ-বিরোধী জনমত্ততায়।

কিন্তু বাস্তবে, পুঁজিবাদের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৈরী এমন সকল শক্তিকে দমন করার পর, নাৎসিরা ঘোষণা করে যে তাদের তথাকথিত “জাতীয় বিপ্লব” সম্পন্ন হয়েছে।

পুঁজিবাদের সুবিধাসমূহে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ না করেই, তার রাজনৈতিক ক্ষমতা নাৎসি একনায়কতন্ত্রের মাধ্যমে কার্যকর করা হবে—এই ছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি। প্রতারিত জনসাধারণের প্রতি এই নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতাকে ন্যায্যতা দিতে গিয়ে, ফ্যাসিবাদী তাত্ত্বিকরা পুঁজিবাদের দুটি শ্রেণিবিন্যাস আবিষ্কার করে: “শোষণকারী পুঁজিবাদ” এবং “গঠনমূলক পুঁজিবাদ”। প্রথমটিকে দমন করা হবে, আর পরেরটি রক্ষা ও উৎসাহিত করা হবে।

এই শ্রেণিবিন্যাস অর্থনৈতিক তত্ত্বের এক নির্লজ্জ বিকৃতি। অর্থনীতির প্রাথমিক জ্ঞানই দেখায় যে, শোষণ ব্যতীত পুঁজিবাদ কল্পনাতীত। পুঁজিবাদের যেকোনো “গঠনমূলক” সাফল্য শ্রমিকশ্রেণির শ্রমের মূল্য থেকে একটি অংশ ছিনিয়ে নিয়ে নির্মিত হয়। অর্থনৈতিক তত্ত্বকে বিকৃত করে ব্যবহার করা হয়, যাতে পুঁজিবাদ জাতীয় সমাজতন্ত্রের আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বিঘ্নে বিকাশ লাভ করতে পারে।

পুঁজিবাদী শোষণের পুরোধা ব্যক্তি, যেমন: ক্রুপ ফন বোলেন (তার বৃহৎ অস্ত্রকারখানাসমূহসহ), থিসেন (তার বিশাল লোহা ও ইস্পাত শিল্পসমূহসহ), ফ্যোগলার (তার কয়লা-রাজ্যসহ) প্রমুখকে “গঠনমূলক পুঁজি”র প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং তাঁদের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রের দৃঢ় স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়।

বাস্তবত, বৃহৎ শিল্প ও আর্থিক স্বার্থসমূহকে সর্বাত্মক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়, যে রাষ্ট্র অন্যদিকে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার রক্তাক্ত শুঁড় প্রবিষ্ট করেছে, এক সর্বগ্রাসী অক্টোপাসের মতো। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ, যার সভাপতি ক্রুপ ফন বোলেন এবং যার সদস্যরা সবাই প্রধান শিল্পপতি এমন এক “অতি-রাষ্ট্র” হিসেবে কাজ করে, যার উপরে এমনকি নাৎসি রাষ্ট্রেরও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নেই।

এই নবরূপী সমাজতন্ত্রে, “ব্যক্তি নাগরিকের জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজনীয় নয়, এবং মুক্তিও অপরিহার্য নয়।” এই ভাবেই উচ্চারণ করেছিল আধুনিক জরথুস্ত্র—হিটলার। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টি পরিণত হয় জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণির একমাত্র রাজনৈতিক শক্তিতে, এবং নাৎসি রাষ্ট্র হয়ে ওঠে জার্মান পুঁজিবাদের বিশ্বস্ত রক্ষক।

হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই, জার্মান পিপলস পার্টি— যা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারী শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষাকারী একটি প্রধান দল হিসেবে কাজ করেছিল—নিজেকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং তাদের সদস্যদের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টিতে যোগ দিতে আহ্বান জানায়।

এমনকি রাজতন্ত্রবাদীরাও জাতীয় সমাজতন্ত্রকে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করে। তারাও তাদের প্রভাবশালী আধাসামরিক সংগঠন দ্য স্টিল হেলমেট কে নাৎসি স্টর্ম ট্রুপসে সঙ্গে একীভূত করে দেয়।

জাতীয় সমাজতন্ত্রের সামাজিক চরিত্র ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তখনই ভণ্ডামি ও জনমত্ততার মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে, যখন ১৯৩৩ সালের মার্চে হিটলারের নিয়ন্ত্রিত সংসদ “ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট”-এর সমাধিস্থলে সমবেত হয় প্রজাতন্ত্রকে সমাহিত করতে এবং প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক সামরিকতন্ত্রের ভূতকে পুনরুজ্জীবিত করতে।

পটসডামের রাজতন্ত্রীয় আবহে, যেখানে চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার সমস্ত আনুষ্ঠানিক উপকরণ উপস্থিত ছিল, সেখানে হিটলার বিস্মৃত হন তাঁর প্রতারিত অনুসারীদের—ধ্বংসপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের। নাৎসি সংসদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তৃতায়, যেখানে তিনি একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা দাবি করেন, হিটলার আবেগঘনভাবে প্রশংসা করেন হোহেনৎসোলার্ন রাজবংশের “গুণাবলীর”, যার অবক্ষয়িত বংশধরগণ ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এই উপলব্ধি করেন যে, তারা স্বস্তিকা চিহ্ন ধারণ করে বৃথা যাননি।

হিটলার একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা লাভ করেন জার্মান জনগণের ‘উদ্ধারকর্তা’ হিসেবে নয়, বরং সেই সমস্ত ঐতিহাসিক শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই জনগণকে শোষণ ও নিপীড়নের মাধ্যমে অবদমিত করেছে।

অন্যদিকে, কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্মমভাবে দমন করে এবং নিরীহ সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রী দলকেও বিলুপ্ত করে, নাৎসিরা এমনকি সংশোধনবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলো পর্যন্ত রেহাই দেয়নি। এসব ইউনিয়নকেও ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তাদের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়, এবং তাদের অর্থসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। কার্যত, শ্রমিক আন্দোলনের প্রায় সমস্ত নেতা ও সক্রিয় কর্মী—যারা সময়মতো দেশত্যাগ করতে পারেননি—গ্রেপ্তার হন এবং কোনো বিচার তো দূরের কথা, তাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগও গঠন করা হয়নি।

তাদের অনেককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং প্রায় সকলেই কারাগারে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হন। শ্রমিক শ্রেণির ওপর এই নিষ্ঠুর আক্রমণের পর, একটি সরকারি ঘোষণা প্রকাশিত হয়, যাতে বলা হয়:

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক সরকারের তিন মাস তোমাদের শ্রমিকদের কাছে প্রমাণ করেছে যে হিটলার তোমাদের বন্ধু, হিটলার তোমাদের স্বাধীনতার সমস্যা নিয়ে লড়াই করছে, এবং হিটলার তোমাদের কাজ ও রুটি দেবে।

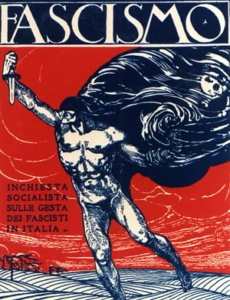

জার্মানিতে যখন ফ্যাসিবাদ প্রতারিত ও বিভ্রান্ত জনতার উদ্দেশে ধোঁকাবাজিমূলক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল, তখন ক্ষমতা গ্রহণের বারো বছর পর ইতালিতে ফ্যাসিবাদ একেবারেই ভিন্ন ভাষায় কথা বলছিল।

১৯৩৪ সালের শেষদিকে ফ্যাসিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আখিলিস স্তারাচে (Achilles Starace), মূলত বেকার শ্রমিকদের এক সমাবেশে ভাষণ দিয়ে ঘোষণা করেন:

মনে রাখো, ফ্যাসিবাদ তোমাদের সম্মান, চাকরি বা মুনাফা প্রতিশ্রুতি দেয় না; বরং কেবল কর্তব্য ও সংগ্রামের আহ্বান জানায়।

এর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, দলের সর্বোচ্চ নেতা (মুসোলিনি) মিলানে এক অন্য শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দেন, যেখানে তিনি ফ্যাসিবাদী অর্থনীতির এক ধরনের “আদর্শবাদ” ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন:

একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা একমাত্র ব্যক্তিগত লাভ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তা এখন প্রতিস্থাপিত হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থায়, যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র সমাজের স্বার্থ রক্ষা করা। শ্রমিকদের উচিৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ক্রমাগত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হওয়া এবং এর অপরিহার্য শৃঙ্খলায় অংশগ্রহণ করা। যদি গত শতাব্দী ছিল পুঁজিবাদের শক্তির শতাব্দী, তবে বর্তমান শতাব্দী শ্রমের মহিমা ও গৌরব।

এইরকম একটি ব্যবস্থা, যেখানে সরকারি মুখপাত্ররা একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলেন, তার কোন নৈতিক ভিত্তি থাকতে পারে না। এটা শুধুই এক ধরনের কূটাভাস এবং নির্লজ্জতা।

শ্রমিকদের সমস্ত স্বাধীন সংগঠনকে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করে, ধর্মঘটের অধিকার বাতিল করে এবং জাতীয় প্রয়োজনের অজুহাতে মজুরি হ্রাস করে মুসোলিনি শ্রমের মহিমা ও গৌরব নিয়ে দম্ভ করে বক্তৃতা দেন!

বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণী, যাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন কমিউনিজম ও সিন্ডিকালিজমের ভূতের দ্বারা, তাদের সমর্থনে ক্ষমতায় আরোহণকারী মুসোলিনি কখনোই শ্রমিকদের কল্যাণ সংক্রান্ত তাঁর ঘোষণাগুলোর প্রতি আন্তরিক ছিলেন না। তাঁর ফ্যাসিস্ট পার্টির প্রাথমিক কর্মসূচি ছিল সিন্ডিকালিজম ও জাতীয়তাবাদী যুদ্ধবাজ চেতনার একটি অদ্ভুত মিশ্রণ। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই কর্মসূচি রূপান্তরিত হয় বিপ্লবের উত্থানরোধে পুঁজিবাদের রক্ষাকবচে।

“জাতীয় সংহতির তত্ত্ব” ছিল এই ছদ্ম-বামপন্থা থেকে চরম ডানপন্থায় সরে যাওয়ার আদর্শিক অজুহাত। মুসোলিনির কালো-শার্ট পরিহিত বাহিনী মূলত গঠিত হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত দাঙ্গাবাজদের দ্বারা; যাঁদের মাসোহারা ও অস্ত্রসজ্জার জন্য অর্থ প্রদান করত বৃহৎ শিল্পপতিরা।

মুসোলিনি ক্ষমতায় আসার আগেই তাঁর ভাড়াটে বাহিনীকে সমাজতন্ত্রী ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ক্ষমতা দখলের পর তাঁর নেতৃত্বাধীন বাহিনী শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ে হামলা চালায়, এবং প্রায় কুড়ি হাজার শ্রমিক নেতাকে হত্যা, কারাবন্দি কিংবা নির্বাসনে বাধ্য করা হয়।

ফ্যাসিবাদী শাসনের পনেরো বছরেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইতালির শ্রমিক শ্রেণির বাস্তব অবস্থার চিত্র উঠে এসেছে এক ফ্যাসিবাদপন্থী অর্থনীতিবিদের রচিত গ্রন্থে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ইতালীয় শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি অর্ধেকে নেমে আসে। ১৯১৯-২১ সালের মধ্যে সেই মজুরি যুদ্ধপূর্ব স্তরে ফিরে আসে। এটি ছিল শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবাত্মক কর্মযজ্ঞের প্রত্যক্ষ ফল, যার বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদের রক্তাক্ত হাতিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বর্তমানে, প্রকৃত মজুরি পুনরায় যুদ্ধকালীন নিম্ন স্তরে নেমে এসেছে। (দ্রষ্টব্য: ড. পাওলা আর্কারি, Wages and Cost of Living)।

শ্রমিক শ্রেণির ওপর এই বাড়তি শোষণের বিপরীতে, ধনীক শ্রেণির ওপর করের বোঝা ফ্যাসিবাদী নীতির দ্বারা ধারাবাহিকভাবে হ্রাস করা হয়েছে। উত্তরাধিকার কর উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে পরোক্ষ কর ব্যবস্থার পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রীয় আয়ের ষাট শতাংশেরও বেশি এখন সংগৃহীত হয় সেইসব কর থেকে, যা প্রধানত শ্রমজীবী ও শ্রমনির্ভর জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

ফ্যাসিবাদী সরকারের ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণির প্রতি মনোভাবও ছিল সমানভাবে সদয় ও পক্ষপাতদুষ্ট। সরকার সহিংসভাবে দমন করে ক্যাথলিক পপুলার পার্টিকে, যারা দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে ভূমি পুনর্বণ্টনের দাবি তুলেছিল।

আজও, ইতালির প্রায় ৪০ শতাংশ কৃষিজমি মাত্র অর্ধ শতাংশ কৃষিজনসংখ্যার হাতে কেন্দ্রীভূত। বাকি ভূমি পাঁচ মিলিয়নেরও বেশি কৃষক পরিবারে বিভক্ত, যাদের মধ্যে প্রায় দুই মিলিয়ন পরিবারই ভাগচাষি বা ইজারাদার। একটি কৃষক পরিবারের গড় জমির পরিমাণ সামান্য দুই একরেরও কিছু বেশি।

কৃষি উৎপাদনের মোট ফসলের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশই চলে যায় জমিদারদের ভাড়ার খাতে। এর চেয়েও বড় একটি অংশরাজস্ব আকারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মাধ্যমে সরকার আদায় করে৷

জার্মানিতে, ফ্যাসিবাদ যা আবির্ভূত হয় “জাতীয় সমাজতন্ত্রের’’ ভ্রান্ত মুখোশ পরে, তার শাসনকালের অন্ধকার খতিয়ানও কোনও অংশে কম নয়। স্বনির্ভরতার অতিজাতীয়তাবাদী নীতির ফলে জীবন-যাপন ব্যয় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

অন্যদিকে, রপ্তানি বাণিজ্য কৃত্রিমভাবে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে শ্রমিকদের মজুরি কাটছাঁট করা হয়েছে।

বেকারত্ব সমস্যারব বহুল প্রচারিত “সমাধান” বাস্তবে ছিল, মজুরি অতি নিম্নস্তরে নামিয়ে আনা এবং বেকারদের বলপূর্বকভাবে কুখ্যাত শ্রম শিবিরে পাঠানো, যেখানে কার্যত বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম আদায় করা হতো।

“জার্মান জনগণ নিম্ন মজুরি, খণ্ডকালীন কর্মসংস্থান এবং জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয়ের ভারে প্রায় বিপর্যস্ত; এবং সেই নাৎসি শ্রম ফ্রন্ট, যার উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণিসংঘর্ষ বিলুপ্ত করে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগিতার সেতুবন্ধন রচনা, সেটিও দ্রুত ভেঙে পড়ছে।”( The New Statesman and Nation, লন্ডন, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪)

এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকে শ্রম ফ্রন্টের এই পতনকে রোধ করা হয়েছে, শ্রমিকদের জন্য দাসত্বের এক নতুন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে। জাতীয় স্বার্থের নামে ঘোষিত শ্রেণি-সহযোগিতার এই কাঠামোয় শ্রমিকদের ভাগে পড়েছে “শৃঙ্খলা ও আত্মবলি”— অধিকার নয়।

এই রকম এক সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করা হয়। সেখানে উপস্থিত স্থানীয় পার্টি নেতৃবৃন্দ, অর্থাৎ তথাকথিত “বিপ্লবের” প্রকৃত বিজয়ী শ্রেণির উদ্দেশ্যে, হিটলার ঘোষণা করেন:

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জার্মানির সামাজিক কাঠামোকে হাজার বছরের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত করেছে।

অতএব, জনগণের জীবনযাত্রার দুর্দশাকে কোনো আমূল পুনর্গঠনের সাময়িক ফল হিসেবে দেখা চলবে না; বরং এটি কমপক্ষে এক হাজার বছর স্থায়ী হওয়ার জন্য নির্ধারিত।

হিটলার আরও উপদেশ দেন:

জনগণকে শিখতে হবে যে বিপ্লবের কাছে অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা করা অনুচিত এবং কী সম্ভব আর কী অসম্ভব—এই পার্থক্যটা বুঝে নিতে হবে।

এই চমকপ্রদ ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট: নাৎসি কর্মসূচির ছদ্ম-সমাজতান্ত্রিক অংশে যে তথাকথিত “দ্বিতীয় বিপ্লব” এর আকাঙ্ক্ষা লালন করা হচ্ছিল, তাকে একবারে কবর দেওয়া।

এক বিশ্লেষকের ভাষায়:

ফ্যাসিবাদের যা কিছু ‘সম্ভব ও বাস্তব’ অর্জন, তা হলো: বন্দিশিবির, চাবুক, স্বাধীনতার ধ্বংস, জনমতের বিকৃতি, সামরিক অনুশীলন, সেনাবাহিনী এবং বর্বরতায় প্রত্যাবর্তন। (প্রাগুপ্ত)

নিজেরই কর্মসূচির ছদ্ম-সমাজতান্ত্রিক দিকগুলোর প্রকাশ্য প্রত্যাখ্যানে হিটলারের উৎসাহে, তৃতীয় রাইখের তৎকালীন অর্থনৈতিক স্বৈরশাসক ড. শাখ্ট (Dr. Hjalmar Schacht) জাতীয় সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। তিনি ‘’অর্থনৈতিক তাত্ত্বিকতা’’ কে অবজ্ঞাভরে খারিজ করে বলেন,

আমরা অতীতে সংগৃহীত অভিজ্ঞতাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে উড়িয়ে দিতে পারি না।

এখানে “অতীত অভিজ্ঞতা” বলতে মূলত পুঁজিবাদকেই বোঝানো হচ্ছে, যা এখন থেকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মানির অর্থনৈতিক জীবনে আধিপত্যশীল ভূমিকা পালন করবে—এই মতই প্রকাশ করেন তিনি।

ড. শাখ্ট আরও যুক্তি দেন,

আমাদের সময়ে দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে কোনও কৃত্রিম কাঠামো নির্মাণ করা সমীচীন নয়। জাতীয় সমাজতন্ত্র কেবল ‘কর্ম’ চেনে, পরিকল্পনা নয়। আমরা কোনও অস্পষ্ট তত্ত্বের দ্বারা নিজেদের পরিচালিত হতে দেব না।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টির অর্থনৈতিক তাত্ত্বিক গটফ্রিড ফেডার (Gottfried Feder) ঠিক সেই সময়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন, যেখানে তিনি পার্টির অর্থনৈতিক কর্মসূচির বিভিন্ন ধারার পুনর্বিবেচনা করেন। ক্ষমতায় আসার আগে পার্টির একটি প্রধান অর্থনৈতিক দাবি ছিল— “সুদ দাসত্বের বিলুপ্তি”

ফেডার এই দাবিকে আবার মনে করিয়ে দেন এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক সরকারকে অনুরোধ করেন যেন তারা ব্যাঙ্কের ডিসকাউন্ট রেট এবং বন্ধকি সুদের হার হ্রাস করার নির্দেশ দেয়।

তিনি জোর দিয়ে বলেন:

জার্মান অর্থনীতি আগের চেয়েও বেশি পরিমাণে উচ্চ পুঁজিপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যারা মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী ও হস্তশিল্পীদেরকে সুদের দাসত্বে আবদ্ধ রেখেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে, এই শ্রেণির কর্মপ্রয়াস কেবল ঋণের সুদ শোধ করতেই নিঃশেষ হচ্ছে।

ড. শাখ্টের এই প্রচণ্ড আক্রমণ সম্ভবত ফেডারের এই দুর্বল “ছদ্ম-সমাজতান্ত্রিক” কণ্ঠস্বরের বিরোধি থেকেই উদ্ভূত। কারণ, শ্রেষ্ঠ পুঁজিপতিদের আশীর্বাদেই ক্ষমতায় আসা হিটলার আর মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী ও হস্তশিল্পীদের দুশ্চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন না।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল দর্শন ছিল যে, “সুদের দাসত্বই’’ জার্মান জনগণের সব দুর্ভোগের মূল কারণ। নাৎসি সামাজিক কর্মসূচির কেন্দ্রীয় অঙ্গীকার ছিল, সুদের দায় বিলুপ্তি এবং রাষ্ট্রীয় ঋণ ব্যবস্থার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ।

এই তত্ত্বের জনক ছিলেন গটফ্রিড ফেডার (Gottfried Feder), যিনি হিটলারকে শিখিয়েছেন— “জাতীয় বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যা কিছু আমি শিখেছি, সবই তাঁর কাছ থেকে।”( হিটলারের আত্মজীবনী অনুসারে)

কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর অচিরেই হিটলার তাঁর এই অর্থনৈতিক গুরু ফেডারকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সব পদ ও প্রভাব থেকে সরিয়ে দেন। এরপর উচ্চ পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি ড. শাখ্ট হয়ে ওঠেন জার্মান অর্থনীতির প্রকৃত স্বৈরশাসক।

১৯৩৪ সালের শেষ নাগাদ, সুদের দাসত্বের জন্য এক ‘নির্দ্বন্দ্ব ও বেদনাহীন সমাধান’ আবিষ্কৃত হলো। এই সমাধানের প্রস্তাবক ছিলেন নতুন এক তথাকথিত অর্থনৈতিক ওঝা—ক্যোহলার (Köhler), যিনি পার্টির অর্থনৈতিক কমিশনের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন।

তাঁর “ঔষধি পরামর্শ” ছিল:

আপনার ঋণ পরিশোধ করুন, নতুন ঋণ গ্রহণ করবেন না। ঋণ না থাকলে, সুদের দাসত্বও থাকবে না।

রিশার্ড দারে (Richard Darré) ছিলেন জাতীয় সমাজতন্ত্রের শেষ “আদর্শবাদী মোহিকান”।

হিটলারের ক্ষমতায় আসার দুই বছর পরও তিনি এখনো মনে রেখেছিলেন পার্টির কৃষকদের দেয়া প্রতিশ্রুতি—অর্থাৎ ভূমি বিতরণ।

এমন “স্মরণশক্তি” জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে ছিল গুরুতর অপরাধ।

তবে রিশার্ড দারেকে কৃষিমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করা হয় তুলনামূলকভাবে আরও লঘু অপরাধে। তিনি কেবলমাত্র এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে—মার্ক মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো উচিত।

কিন্তু এই অর্থনৈতিক মতাদর্শ, যা ছিল শিল্পপুঁজিপতিদের স্বার্থের পরিপন্থী, চিহ্নিত হয়—একটি আর্থিক ধর্মদ্রোহ হিসেবে।

ফলে তৎকালীন অর্থনৈতিক স্বৈরশাসক ড. শাখ্ট তাঁর অপসারণ দাবি করেন, এবং হিটলার তাঁর অনুগত শিল্পপতিশ্রেণিকে সন্তুষ্ট করতে দ্রুতই সেই দাবিতে সাড়া দেন।

১৯৩৪ সালের শেষদিকে হিটলারের রাজনৈতিক অবস্থান ছিল নিম্নরূপ:

ফিরার হিসেবে হিটলার নিঃসন্দেহে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন, কিন্তু তিনি সর্বশক্তিমান নন। তাঁকেও বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করতে হয় এবং জনমতকে দমন করার পরেও জনগণের যে অপ্রতিরোধ্য প্রবৃত্তিগত আবেগ বেঁচে থাকে, সেগুলোর গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁকেও সতর্ক থাকতে হয়।

সাধারণ জনগণের আবেগ এখনো তাঁকে বিশেষভাবে চিন্তিত করে না; কারণ, তিনি আত্মবিশ্বাসী যে, প্রচারের মাধ্যমে তিনি এখনো তা সামাল দিতে পারবেন, এবং আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের মনোরঞ্জনও করতে পারবেন। সর্বশেষ উপায় হিসেবে, তিনি সেই আবেগকে পিষে ফেলবেন এবং আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে দমন করবেন, যেমন তিনি ইতোমধ্যেই নাৎসি ব্রাউন আর্মির ‘কম নির্ভরযোগ্য অংশ’কে নির্মমভাবে দমন করেছেন।

কিন্তু তাঁর প্রাক্তন অর্থদাতারা, যাঁরা বৃহৎ শিল্পপুঁজির অধিপতি, তাঁদের প্রতি হিটলারের দহরম-মহরম অনেক বেশি।

তাঁর সেই পুঁজিপতি অভিভাবকেরা তাঁকে নির্দেশ দেন, যেন তিনি পার্টির ছদ্ম-বিপ্লবী বামপন্থীদের ‘শৃঙ্খলাবদ্ধ’ করেন। হিটলার নিজেকে সেই নির্দেশের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করছেন বলে ভেবে আত্মতুষ্ট হন, এবং তাঁদের আদেশ পালন করেন বিনা দ্বিধায়। এবং সম্ভবত, ভবিষ্যতেও তিনি এই পুঁজিবাদী শ্রেণির আদেশ মান্য করে যাবেন।

— (“The New Statesman and Nation”, লন্ডন, ১১ আগস্ট ১৯৩৪)

বারবার, হিটলার এবং তাঁর পার্টির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এই দাবি করেছেন যে, জার্মানিতে জাতীয় সমাজতন্ত্রের বিজয় ইউরোপকে বলশেভিক বিপ্লব থেকে রক্ষা করেছে। তাঁদের ভাষায়:

যদি নাৎসিরা বিজয়ী না হতো, তবে বলশেভিকবাদের কবলে পড়ত শুধু জার্মানি নয়, সমগ্র ইউরোপ। নাৎসি সাফল্যই আমাদের পরিত্রাণ এনেছে বলশেভিক বর্বরতার হাত থেকে।

বাস্তবতা হলো, প্রারম্ভিক পর্যায়ে জার্মান ফ্যাসিবাদ কখনোই নিজেদের সমাজতান্ত্রিক দাবি করেনি। ১৯১৯ থেকে ১৯২০ সালের বিপ্লবী দিনগুলোতেই তারা ঘোষণা করেছিল, তাদের লক্ষ্য হলো—

লাল বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম (Fight against the Red Peril)।

হিটলার ১৯২২ সাল থেকেই নিয়োগকর্তা সংগঠনগুলোর নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা চেয়ে আসছিলেন এই যুক্তিতে যে—তার পার্টি একটি স্পষ্টভাবে শ্রমিকবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে।

ক্ষমতায় এসে তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি; বরং শুরু থেকেই তিনি তাঁদের বিরোধী ছিলেন।”—(কনরাড হেইডেন, “History of National Socialism”)

শুধুমাত্র ১৯২৬ সালে হিটলারের দল তথাকথিত পুঁজিবাদবিরোধী প্রচারে লিপ্ত হয়। পার্টির কর্মসূচিতে যে ছদ্ম-সমাজতান্ত্রিক ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়, সেটি হিটলারের নিজস্ব উদ্যোগে নয়, বরং তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও স্ট্রাসার ভ্রাতৃদ্বয়ের (Gregor এবং Otto Strasser) উদ্যোগে সংযোজিত হয়।

কিন্তু, যখন নাৎসি পার্টি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে, তখনই স্ট্রাসার ভ্রাতৃদ্বয়কে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরিণামে, একজনকে হত্যা করা হয় এবং অপরজন দেশত্যাগে বাধ্য হন।

হিটলার শাসনের দ্বিতীয় বছরে, পার্টির বামপন্থী অংশ স্পষ্টভাবে ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর নীতির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করে।

পার্টির অভ্যন্তরে এক বৃহৎ শ্রমজীবী অংশ সক্রিয় ছিল। নাৎসি ব্রাউন আর্মির সাধারণ সদস্যরা ছিল মূলত বেকার তরুণ শ্রমিকদের মধ্য থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত।

তাঁরা আশা করেছিল যে পার্টির অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চমকপ্রদ প্রতিশ্রুতিগুলোর কিছু অন্তত বাস্তবায়িত হবে। এই পটভূমিতে ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠেছিল— “দ্বিতীয় বিপ্লব” এর দাবি।

কিন্তু হিটলারের মঞ্চের নেপথ্যের শক্তিগুলো, বিশেষত জমিদার ও সামরিকপন্থীরা, এই দাবি দেখে ক্ষুব্ধ এবং শঙ্কিত হয়ে ওঠে। জমিদার ও সামরিক অভিজাতদের পক্ষ থেকে ভন পাপেন (von Papen) একটি হুঁশিয়ারিমূলক ভাষণে বলেন:

হিটলার যেভাবে তাঁর প্রচেষ্টায় জার্মানির চ্যান্সেলর হয়েছেন, তাতে তার বোঝা উচিত, যদি পাপেট তার পোষকের ইচ্ছামতো আচরণ না করে, তবে তাকে সরিয়েও ফেলা যেতে পারে।

একইভাবে, ক্রুপ ভন বোলেন (Krupp von Bohlen), জার্মান শিল্পপতিদের অন্যতম মুখপাত্র,জাতীয় অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের হুমকি দেন।

এই হুমকি ছিল একপ্রকার ভারী শিল্পপুঁজির পক্ষ থেকে হিটলার সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের ইঙ্গিত। অবশেষে আদেশ আসে এবং হিটলার বাধ্য হন তা পালন করতে।

ফলে, ১৯৩৪ সালের ৩০ জুন তিনি নাৎসি পার্টির অভ্যন্তরে নৃশংস “রক্তপাত’’ পরিচালনা করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল “দ্বিতীয় বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নির্মূল করা”।

(গেরিং-এর ভাষায়—“destroy the danger of a second revolution”)।

ভূস্বামী, সামরিকতন্ত্রী এবং পুঁজিপতিদের নির্দেশে কার্যকরী ভূমিকা পালন করার মধ্যেই, হিটলার ঘোষণা করেন:

“আমাদের কর্মসূচি তাৎক্ষণিক নয়, এটি এক যুগান্তকারী অধ্যায়। আমাদের ব্যবস্থা এক হাজার বছর টিকে থাকবে। আমরা সহস্রাব্দের জন্য কাজ করছি। ধৈর্য ধরো! অপেক্ষা করো!”

শিল্পের সমাজিক মালিকানা, যা তাঁর প্রতারিত অনুসারীরা দাবি করেছিল, সে বিষয়ে হিটলার তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিরোধিতা করেন।

তাঁর ভাষ্যে, এই ধরনের পরীক্ষামূলক উদ্যোগ “বিপজ্জনক”, কারণ এগুলো “শিল্প প্রক্রিয়া থেকে সৃষ্টিশীল উপাদান এবং ব্যক্তিত্বের শক্তিকে নির্মূল করে দেয়”।

একইভাবে, তাঁর পার্টির প্রাথমিক ঘোষণাপত্রে বৃহৎ জমিদারির অধিগ্রহণের প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু ক্ষমতায় এসে হিটলার মত প্রকাশ করেন যে, “দক্ষ উৎপাদন বজায় রাখতে হলে বৃহৎ জমিদারির কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক”।

‘’নতুন জার্মানিতে প্রকৃত ক্ষমতার নাটাই ঘোরান যারা, তারা হলো—ভারী শিল্পপতি, বৃহৎ অর্থিক খাতের পুঁজিপতি এবং জমিদার শ্রেণি। তাঁদের নির্দেশেই হিটলার জাতীয় বিপ্লবের ঘোষিত কর্মসূচি থেকে ছদ্ম-সমাজতান্ত্রিক উপাদানসমূহ বাদ দেন।

পুঁজিবাদ তার অনুচরকে নির্দেশ দেয়—লাভে হস্তক্ষেপ বন্ধ করো। হিটলার সেই আদেশ পালন করে; বিপ্লব শেষ।’’

— (“Hitler Over Europe” থেকে উদ্ধৃত)

এটি হিটলার শাসনামলে জার্মানির বাস্তব পরিস্থিতির একটি যথার্থ বিবরণ। ফ্যাসিবাদের সমাজতন্ত্রের দাবি ছিল একটি ছলনা।

শাসক শ্রেণির দ্বারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত নাৎসিরা, তাদের প্রভুদের লোভ চরিতার্থ করতে গিয়ে জার্মানিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ফ্যাসিবাদের জাতীয়তাবাদ যেমন ছলনাপূর্ণ, তেমনি তাদের সমাজতন্ত্রের দাবিও প্রতারণামূলক। জার্মানির মতো শিল্পোন্নত দেশে প্রকৃত জাতীয় কল্যাণ সম্ভব নয় শ্রমজীবী শ্রেণির অবস্থার উন্নয়ন ব্যতীত; কারণ, সেখানে শ্রমজীবী জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, এবং জাতীয় স্বার্থ নির্ধারিত হওয়া উচিত সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণের ভিত্তিতে।

তাই শ্রমজীবী শ্রেণির স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের বিরোধী হতে পারে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, শ্রমিক শ্রেণির প্রতি ফ্যাসিবাদীদের তীব্র শত্রুভাবাপন্নতা তাদের তথাকথিত জাতীয় কল্যাণচিন্তার সাথে সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ।

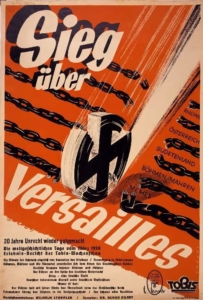

নাৎসিরা ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে পঙ্গু মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমর্থন অর্জন করেছিল। তাদের মূল স্লোগান ছিল: জার্মান জাতীয় সম্মান পুনরুদ্ধার। যাঁরা এই অপমানজনক চুক্তি জার্মানির ওপর চাপিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়াই ছিল ফ্যাসিবাদীদের যুদ্ধের আহ্বান।

কিন্তু ক্ষমতায় আসার এক বছরের মধ্যেই, হিটলার এক বক্তৃতায় এই ঘোষণা দেন:

আমাদের জাতির সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সেখানে কেউ আমাদের সম্মান ছিনিয়ে নেয়নি।

আমাদের কেবল একটিই অপমান সহ্য করতে হয়েছে। তা ছিল না পশ্চিমে, না পূর্বে, তা ঘটেছিল আমাদের নিজ গৃহে। আর এই অপমান আমরা কাটিয়ে উঠেছি।”

(নুরেমবার্গ উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ, সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)

এখানে হিটলার যে “অপমান”-এর কথা বলছেন, সেটি জার্মান বিপ্লব (নভেম্বর বিপ্লব)— যার সাফল্যই কেবল জার্মান জাতির প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যতিক্রম ছাড়া, ফ্যাসিবাদের যুদ্ধবাজ মনোভাব মূলত জনতাকে প্রতারণা করার কৌশলমাত্র। একটি জনমত্তকরণে ধাপ্পাবাজি ও দম্ভ। ভার্সাই চুক্তির সামরিক ধারাগুলিকে যে নাটকীয়ভাবে হিটলার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তা মিত্রশক্তিগুলোর নিঃশব্দ সম্মতির সহায়তা ব্যতিরেকে সফল হতো না।

আজ জার্মানি আবারও একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেছে। কিন্তু চার বছর আগে, যখন ফ্যাসিস্ট সরকার ঘোষণা করল যে তারা ভার্সাই চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে জার্মানিকে পুনরায় সশস্ত্র করবে, তখন ইউরোপের রাজনৈতিক সমীকরণ ও সামরিক শক্তির ভারসাম্য এমন ছিল যে যদি মিত্রশক্তিরা চাইত, এই ধাপ্পাবাজিকে যেকোনো সময় প্রতিহত করা যেত।

ফ্রান্সে বহুল উচ্চারিত ও সমর্থিত মত ছিল, একটা প্রতিরোধক যুদ্ধ উদ্ধত নাৎসিদেরকে তাদের পদানত করতে সক্ষম। জার্মান ভূখণ্ডেই যুদ্ধ হতো, এবং মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে ফ্রাঙ্কো-পোলিশ মৈত্রী বাহিনী বার্লিন দখল করে ফেলত। এই যুদ্ধের ফলে পশ্চিম জার্মানির শিল্পাঞ্চলগুলো অবিলম্বে ফরাসিদের দ্বারা অধিকৃত হতো এবং প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে ধ্বংস করা হতো।

স্বাভাবিকভাবেই, নাৎসিদের পৃষ্ঠপোষকেরা এই ধরনের পরিস্থিতি চাননি। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, নাৎসি সরকারের যুদ্ধোন্মাদ নাটকীয়তাকে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধাস্ত্র বাণিজ্যে বিপুল মুনাফা অর্জন। তাঁরা এই বিপজ্জনক খেলা খেলতে সাহস করেছিল, কারণ তাঁরা জানত, ফ্রান্স আরেকটি যুদ্ধে জড়াতে চায় না।

সুতরাং, পরাজয়ের পর জার্মানির পুনরায় সশস্ত্র হয়ে ‘সূর্যের নীচে’ নিজের স্থান দাবি করে ফিরে আসাটা ফ্যাসিবাদের দর্শনে উজ্জীবিত “জার্মান পৌরষের দুর্জয় চেতনার” কৃতিত্ব নয়। বরং, এই তথাকথিত ‘নবজার্মান সাম্রাজ্যবাদ’ আসলে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের বিপ্লব-ভীতির বিকৃত সন্তান।

জার্মানিতে বিপ্লবী শক্তিকে দমন করার মাধ্যমে, নাৎসিরা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের পক্ষে একটি “সেবা” প্রদান করছিল। ফলে, এই কাজে তাঁদের সাহায্য করা উপযুক্ত বিবেচিত হয়।

ভার্সাই চুক্তি ছিঁড়ে ফেলার গৌরব হিটলারকে পঙ্গু মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক ধরনের অন্ধ আনুগত্য প্রদান করে, যার মাধ্যমে তিনি অন্তত সাময়িকভাবে বিপ্লবের গতি রোধ করতে সক্ষম হন।

যাঁরা জার্মানির সামরিক শক্তির অলৌকিক পুনরুত্থানে মুগ্ধ, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে জানেন না, এই প্রক্রিয়াটি কীভাবে মিত্রশক্তির সহযোগিতা ও সম্মতির মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল, যারা সে সময় জার্মানিতে বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার আশঙ্কায় ছিল।

কথিত ‘জাতীয় সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার’ অভিপ্রায় নিয়ে হিটলারের আবির্ভাবের আগেই, ভার্সাই চুক্তির সামরিক ধারাগুলোর ব্যাপকভাবে রদ হয়েছি লোকার্নো চুক্তির মাধ্যমে। এই চুক্তিটি স্বাক্ষর করে জার্মানির প্রজাতন্ত্রী সরকার, যাদেরকে নাৎসিরা জার্মানিকে মিত্রশক্তির কাছে বিকিয়ে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল।

লোকার্নো চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ছিল, জার্মান অধিকৃত অঞ্চলসমূহ থেকে মিত্রশক্তির পূর্বনির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই সেনা প্রত্যাহার। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ছাড় ছিল, মিত্রশক্তির নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রত্যাহার, যার দায়িত্ব ছিল জার্মানিকে নিরস্ত্রীকরণ নিশ্চিত করা এবং বিশেষত রাইন নদীর বাম তীরের সামরিকীকরণ প্রতিরোধ।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স, সেই সময় চেম্বারলেইনের নেতৃত্বাধীন এক সোভিয়েত-বিরোধী বলয় গঠনের কৌশলে বিভোর ছিল। ফলে, তারা জার্মানিকে যে ছাড় দিয়েছিল, তা ব্যবহারিকভাবে পুনঃসশস্ত্রীকরণের অনুমতি প্রদান করে। এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল বহু বছর আগে, যখন হিটলারের ধামাকা-ভাষণের মাধ্যমে ‘জাতীয় সম্মান পুনরুদ্ধারে’ জার্মান পৌরষ উদ্দীপ্ত করার প্রচেষ্টা শুরুই হয়নি।

ব্রিটিশ কূটনীতি, চেম্বারলেইনের নেতৃত্বে, চেয়েছিল একটি শক্তিশালী জার্মানি— “বলশেভিক বিপদ” প্রতিরোধের একটি দুর্গ। অন্যদিকে, জার্মানিতে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা, যা সহজেই রাইন নদী অতিক্রম করতে পারত, ফ্রান্সকে আতঙ্কিত করে তোলে। ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিয়াঁর ভুলভাবে প্রয়োগকৃত উদারনীতিই ছিল সেই প্রধান কারণ, যার ফলে ভার্সাই চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ফ্রান্সের নিরাপত্তা কাঠামো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে।

যুক্তরাজ্যের একজন প্রখ্যাত আইনবিদ, জে. এইচ. মরগান, কে.সি., যিনি মিত্রশক্তির নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি লেখেন:

এই উভয় চুক্তি (অধিকৃত অঞ্চলসমূহ থেকে সেনা প্রত্যাহার এবং নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রত্যাহার) যথাযথভাবে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছিল। এই দেশে (যুক্তরাজ্যে) খুবই অল্পসংখ্যক মানুষ জানেন যে, ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার এই চুক্তিসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কত দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল, এমনকি চুক্তির চেয়েও অনেক বেশি কিছু সম্পাদন করেছিল।

এটা শুধু এমন নয় যে, জার্মান সরকার প্রদত্ত অঙ্গীকারেট ওপর আস্থা রেখে নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এই বিশ্বাসে যে, জার্মানির অব্যাহত বিচ্যূতি সংশোধন করবে। বরং রাইনল্যান্ডকে নিরস্ত্রীকরণের কাজ, অর্থাৎ ভেরসাই চুক্তির ৪৩ এবং ১৮০ অনুচ্ছেদের বাস্তবায়ন, কার্যত পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল।

(“ডেইলি টেলিগ্রাফ”, লন্ডন, এপ্রিল ১৯৩৬ সালের শুরুতে প্রকাশিত।)

এই বিচক্ষণ ও দক্ষ পর্যবেক্ষক আরও সাক্ষ্য দেন যে, এর আগেও নিয়ন্ত্রণ কমিশন জার্মান পুনঃসশস্ত্রীকরণের ব্যাপারে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিল, বেসামরিকায়িত অঞ্চলে কৌশলগত স্থাপনা অক্ষুণ্ণ রেখে। জার্মান পক্ষের তথাকথিত ‘বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তা’র যুক্তির প্রতি সম্মান দেখিয়ে যুদ্ধোপযোগী স্থাপনাগুলিকে অক্ষত রাখা হয়েছিল। এমনকি রাইন নদীর বাম তীরে অবস্থিত দুর্গ, পরিবহনব্যবস্থা এবং অন্যান্য “স্থায়ী সামরিক অভিযান কাঠামো” মিত্রশক্তির সেনা প্রত্যাহারের সময়ও অক্ষুণ্ণ রাখা হয়, লোকার্নো চুক্তির মর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে।

বহু বছর ধরেই জানা যাচ্ছিল যে, অধিকৃত অঞ্চলসমূহে জার্মান ‘নিরাপত্তা পুলিশ’ মূলত ছদ্মবেশী রাইখসভেয়ার। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও, “জার্মান সংবেদনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে,” ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার ১৯২৭ সালে সম্মত হয় যে, এই বাহিনী রাইনল্যান্ডে টিকে থাকবে, এই শর্তে যে তাদের চরিত্র ‘নিরস্ত্রীকৃত’ থাকবে। (প্রাগুক্ত)

আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল—”ছায়া সেনাবাহিনী” গঠন—যা ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরের পর কার্যত উপেক্ষা করে। নিয়ন্ত্রণ কমিশনের উপস্থিতিতেই, ১৯২০ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে, জেনারেল ফন সেক্ট প্রাক্তন সেনাবাহিনীর পুরানো ক্যাডার কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং সাধারণ সামরিক নিয়োগ পুনর্বহালের প্রস্তুতি নেন।

ফলে, লোকার্নো চুক্তি, যা অন্তত জার্মান পুনঃসশস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়াকে থামিয়ে দেওয়ার কথা ছিল, তা বাস্তবে এই গোপন প্রক্রিয়াকে বৈধতা দেয়।

সুতরাং, জার্মানির পুনঃসশস্ত্রীকরণের তথাকথিত গৌরবময় বিজয়, যা নাৎসি প্রচারযন্ত্রে হিটলারের কৃতিত্ব হিসেবে উদযাপিত হয়, বাস্তবিক অর্থে হিটলারের অর্জন নয়। এই অধিকার জার্মানিকে প্রদান করা হয়েছিল মিত্রশক্তির পক্ষ থেকে, এবং তা ছিল একটি উপহার— জার্মান জনগণের জন্য নয়। বরং তাদের জন্য, যারা জার্মানিকে প্রথম মহাযুদ্ধের বিপর্যয়ে ঠেলে দিয়েছিল এবং সেই লজ্জাজনক বিপর্যয় থেকেই বিপুল মুনাফা অর্জন করেছিল। এবার তারা সেই “গৌরব” থেকেই নতুন করে মুনাফা অর্জনের কাজে লিপ্ত।

নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রত্যাহারের এক বছরের মধ্যেই জার্মান সরকারের সামরিক বাজেট দশগুণ বৃদ্ধি পায়, যার অর্থ হলো ভারী শিল্পক্ষেত্রে বিপুল সামরিক সরঞ্জামের অর্ডার। নাৎসি উগ্র জাতীয়তাবাদ ছিল মূলত একটি অজুহাত—পুনঃসশস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার, যাতে বড় পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক লাভ নিশ্চিত হয়।

হিটলার ক্ষমতায় আসার পরপরই, মাসিক সামরিক ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ১০০ মিলিয়ন ডলার। পরবর্তী সময়েও এই ব্যয় দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র পার্লামেন্টারি পদ্ধতিকে বাতিল করে বাজেট প্রকাশের নিয়মও বাদ দেয়, ফলে সামরিক খাতে আসল ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

তবে দক্ষ সামরিক বিশ্লেষকদের মতে, ১৯৩৪ সালে এই খাতে ব্যয় হয়েছিল ১,০০০ মিলিয়নেরও বেশি মার্ক, যা ছিল আগের বছরের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি। পরের বছর বাজেট আবার দ্বিগুণ হয়। হিসাব করে দেখা গেছে, হিটলার শাসনের প্রথম চার বছরে শুধুমাত্র পুনঃসশস্ত্রীকরণে ব্যয় হয়েছিল ১৬,০০০ মিলিয়ন মার্ক। একই সময়কালে গণপূর্ত খাতে খরচ করা হয় আরও ৪,০০০ মিলিয়ন মার্ক, যেগুলোর অধিকাংশই ছিল ছদ্মবেশী সামরিক অবকাঠামো নির্মাণ।

অর্থাৎ, এখন পর্যন্ত ফ্যাসিবাদী সরকার প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির মোট ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ অর্থ ব্যয় করে ফেলেছে পুনঃসশস্ত্রীকরণে।

এই বিপুল অর্থের অধিকাংশ, যা কার্যত ভারী শিল্পক্ষেত্রের জন্য একটি ভর্তুকি, সংগ্রহ করা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ঋণের মাধ্যমে। জনগণকে এই ঋণে অবদান রাখতে বাধ্য করা হয়।

১৯৩৫ সালে, জার্মানির অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ছিল জাতীয় সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ। যেহেতু পুনঃসশস্ত্রীকরণ কর্মসূচির ব্যয় চলতি আয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়, তাই তা পূরণ করতে হবে ভবিষ্যৎ আয়ের মাধ্যমে। অর্থাৎ, জাতির ভবিষ্যৎকে বন্ধক রাখা হয়েছে অস্ত্র উৎপাদনকারীদের হাতে।

কর আদায়ের সক্ষমতা ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে। এর প্রত্যক্ষ ফলাফল হলো—জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত নিম্নমুখী হচ্ছে।

অন্যদিকে, যারা সহজে পরিশোধ করতে পারতেন, তারা কৌশলে সেই দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন।

১৯৩৪ সালে এক সরকারি ফরমান জারি হয়, যেখানে বলা হয় যে, সব বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ছয় শতাংশের বেশি লভ্যাংশ সরকারের কাছে জমা রাখতে হবে।

তারপরপরই, বড় বড় শিল্পট্রাস্টের (যেমন: ক্রুপ, টাইসেন, আই.জি. ফারবেন, এ.ই.জি. ইত্যাদি) ব্যালান্স শিটে দেখা গেল, যারা জাতীয়তাবাদী উন্মত্ততা থেকে বিপুল মুনাফা করছিল, তারা দেখাচ্ছে—তাদের মুনাফা ছয় শতাংশের কম।

অন্যদিকে, সঞ্চয় ব্যাংক, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় ও অন্যান্য সামাজিক বীমা প্রতিষ্ঠানের সকল তহবিল সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়েছে, যার বিনিময়ে প্রদান করা হয়েছে তথাকথিত “পুনঃসশস্ত্রীকরণ বন্ড”।

এর ফলে সম্পূর্ণ আর্থিক বোঝা বর্তেছে দরিদ্র মধ্যবিত্ত ও প্রলেতারিয়েত শ্রেণির ওপর, যাদেরকে ভবিষ্যতে “জাতীয় সম্মান পুনরুদ্ধারের যুদ্ধে’’ নিজের জীবন দিয়ে চূড়ান্ত মূল্য দিতে হবে।

এই সময়ে, ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, জাতির মূল খরচের ভার বহন করিয়ে। গরিবদের রক্ত চুষে নেওয়ার সর্বশেষ কৌশল হলো বিক্রয় কর। এটি এক ধরনের মোট আয় ভিত্তিক কর, যা উপার্জনের বিপরীত অনুপাতে করদাতার ওপর বোঝা চাপায়।

উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যার মাসিক আয় শত একক, তিনি প্রায় সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করেন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে—ফলে তাঁর পুরো আয় করযোগ্য হয়ে যায়। অন্যদিকে, যার আয় হাজার একক, তিনি এই একই প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করেন মাত্র একটি অংশ—ফলে তাঁর আয়ের কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশ করযোগ্য হয়। আয় যত বেশি, করের বোঝা অনুপাতে তত কম।

এটাই হলো “জাতীয় সমাজতন্ত্রের অর্থনীতির’’ বাস্তব প্রয়োগ।

একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, যিনি পূর্বে জার্মান সরকারের সাথে যুক্ত ছিলেন, লিখেছেন:

হিটলারের শাসনকালের গত দুই বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে যে, একমাত্র লাভবান হবে অস্ত্রশিল্পের উৎপাদকরা। কাঁচামালের ঘাটতির কারণে তাদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না, কারণ সরকারের আমদানি নীতি এমনভাবে পরিচালিত হয়েছে যাতে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের তুলনায় সামরিক প্রয়োজনীয় কাঁচামালের আমদানিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

— (পল ক্রসার, দ্য নিউ রিপাবলিক, নিউ ইয়র্ক, ৬ মার্চ ১৯৩৫)

ফলস্বরূপ, জনগণের ভোগের মাত্রা জোরপূর্বক হ্রাস করা হয়েছে।

ভোগের মান নির্ধারণ করে সরকার। খাদ্যপণ্যের সকল মৌলিক উপাদানের মান ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনা হয়েছে। পোশাক-পরিধানের ক্ষেত্রে এই মান অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। জোরপূর্বকভাবে ভোগের এই হ্রাসকৃত মানকে মজুরি নির্ধারণের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কারিগর ও কৃষকরা শ্রমজীবী জনগণের ক্রয়ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাওয়ার ফলে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

নাৎসি নেতারা পরিস্থিতির উন্নতির কোনো প্রতিশ্রুতি দেন না; বরং তার পরিবর্তে জাতীয় সম্মানের নামে আত্মত্যাগ ও আরও আত্মত্যাগের আহ্বান জানান। গোয়েবলস চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করেছেন যে, “মজুরি বাড়ানো সম্ভব নয়”। স্বভাবতই, এর কারণ রয়েছে। নাৎসী অর্থনীতিবিদ উইন্ডশু এ বিষয়ে বলেন, বর্তমান মজুরি হার অপরিবর্তিত থাকলে মূল্যবৃদ্ধির অর্থ হবে জীবনের মান আরও নিম্নগামী হওয়া; তথাপি, তিনি অস্ত্রশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির খরচ বহনের প্রয়োজনে রপ্তানি বৃদ্ধির আহ্বান জানান এবং নির্দয়ভাবে বলেন, “জীবনের মান সেই লক্ষ্যর অধীন হতে হবে।”

এটি কেবল ব্যক্তিগত মত নয়। নাৎসি শাসনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বারবার জাতীয় সমাজতন্ত্রের এই স্লোগান উচ্চারণ করেছেন:

যদি জার্মানি স্বাধীন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ হয় এবং যথেষ্ট বন্দুক থাকে, তবে মাখন, ডিম ও কাপড়ের মতো তুচ্ছ বিষয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।

এইভাবে জার্মান জনগণের অর্থনৈতিক ধ্বংস সাধন করা হচ্ছে তথাকথিত ‘জাতীয় সম্মান’ পুনরুদ্ধারের নামে। মানুষ যখন রুটির জন্য হাহাকার করছে, তখন তাদের বিনোদনের জন্য সার্কাস পরিবেশন করা হচ্ছে। কিন্তু এমনকি এই সার্কাসও একদিন বিপজ্জনক হয়ে উঠবে, যদি নাৎসি যুদ্ধোন্মত্ততা সত্যিই জার্মানির প্রাক্তন শত্রুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রেই, নাৎসি যুদ্ধোন্মাদরা যা বলে তা-ই বোঝায়। তাদের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয় বিসমার্কের সূত্র—“ড্রাং নাখ্ অস্টেন” —পূর্বাভিমুখে আগ্রাসন—অনুযায়ী। বলশেভিজম ধ্বংস করা এবং রাশিয়ার উর্বর ভূমি জয় করা হল নতুন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের স্বপ্ন। ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই হিটলার একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েন, যার উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আক্রমণ।

এই তথাকথিত বলশেভিকবিরোধী ‘পবিত্র ক্রুসেডে’ অংশ নিতে নাৎসিরা ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মতো জার্মান জাতীয় শত্রুদের সঙ্গেও জোট বাঁধতে প্রস্তুত ছিল। ভার্সাই চুক্তির অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার নামে যুদ্ধের জন্য যে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল, তা ছিল নিছক ভণ্ডামি।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে হিটলার বার্লিনে পোলিশ মন্ত্রীর সঙ্গে একটি গোপন বৈঠক করেন। সেখানে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যৌথ সামরিক অভিযান চালানোর প্রস্তাব দেন। পোল্যান্ডও জার্মান জাতীয় শত্রুদের অন্যতম ছিল, তবুও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য হিটলার পুরোনো বিদ্বেষ ভুলে যেতে প্রস্তুত ছিলেন। জানা যায়, তিনি পোল্যান্ডের সঙ্গে রুশ ভূখণ্ড বিভাজনের প্রস্তাবও দেন।

পরবর্তী কূটনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে হিটলার রোজেনবার্গকে বিশেষ দূত হিসেবে লন্ডনে পাঠান, যার মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটেনকে একটি সোভিয়েতবিরোধী জোটে যুক্ত করা। লক্ষ্যণীয় যে, জাতীয় সমাজতন্ত্রের এই প্রধান মতাদর্শিক নেতা লন্ডন সফরকালে রয়্যাল ডাচ পেট্রোলিয়াম কম্বাইনের প্রধান ডেটারডিং-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন, যিনি সোভিয়েতবিরোধী চক্রান্তে বরাবরই সক্রিয় ছিলেন।

হিটলার শেষ পর্যন্ত নিজের প্রিয় ‘রাশিয়া-বিরোধী যুদ্ধের’’ পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে বাধ্য হন, কারণ এই প্রস্তাব লন্ডন ও প্যারিস, কোনো দিক থেকেই ইতিবাচক সাড়া পায়নি। এটা অবশ্য এমন নয় যে, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শাসকরা এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন; বরং তারা হিটলারের চেয়ে অনেক বেশি কৌশলী ও অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং তাই এই বিপজ্জনক অভিযানে হুট করে ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজি হননি।

বাস্তবিক অর্থেই, নাৎসিরা শুধু ইংল্যান্ডের সঙ্গেই নয়, বরং এমনকি ফ্রান্সের সঙ্গেও আপস করার চেষ্টা করে এসেছে, যাকে তারা বাহ্যত সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে দেখায়। জার্মান সেনাবাহিনী যখন নাটকীয়ভাবে রাইনল্যান্ডে প্রবেশ করে এবং ভার্সাই চুক্তি লঙ্ঘন করে, তার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই হিটলার একজন গুরুত্বপূর্ণ ফরাসি সাংবাদিককে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার দেন।

সেই সাক্ষাৎকারে হিটলার ফ্রান্সের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেন। যখন ওই সাংবাদিক তাঁর আত্মজীবনীতে প্রকাশিত ফ্রান্স-বিরোধী মন্তব্যগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখন হিটলার ব্যাখ্যা দেন যে, এসব ছিল কেবলমাত্র দেশের অভ্যন্তরীণ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলা।

যেহেতু রাইনল্যান্ডে সেনা-প্রবেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সরাসরি হুমকি হিসেবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল না এবং তার আগেই ফ্রান্সকে সে ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হয়েছিল, তাই ফ্রান্স এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কোনো সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অথচ যদি ফ্রান্স সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলত, তাহলে নাৎসিদের এই পদক্ষেপ সহজেই থামানো যেত। কারণ তখনো জার্মানি একটি বৃহৎ যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে সক্ষম ছিল না। এমনকি জার্মান জেনারেল স্টাফও এই উসকানিমূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ছিল বলে জানা যায়।

কিন্তু ফ্রান্স বা ইংল্যান্ড, কেউই এমন কিছু করতে চায়নি যা হিটলারের অভ্যন্তরীণ মর্যাদাকে হানি করতে পারে। কারণ, তা হলে নাৎসি শাসনের পতন ত্বরান্বিত হতো এবং রাইনের পশ্চিম তীরে আবারও বিপ্লবের আশঙ্কা দেখা দিত। তদুপরি, ফ্রান্স পূর্বেই নিশ্চিত হয়েছিল যে জার্মানির এই পদক্ষেপ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উদ্দেশ্যে নয়।

নাৎসি পার্টির “রকশুদ্ধি’র ঘটনার কিছুদিন পরেই, হিটলারের অন্যতম বিশ্বস্ত সহযোগী রুডলফ হেস ফরাসি চরম-জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ বীর সমিতির (French War Veteran Association) উদ্দেশ্যে “শান্তি ও শুভেচ্ছা” বার্তা প্রেরণ করেন।

তিনি ফরাসি সৈন্যদের সাহসিকতার জন্য প্রশংসা করেন, এমনকি ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বার্তুকে শ্রদ্ধা জানান। বার্তু ছিলেন সেই ক্লেমঁসোর অনুসারী, যিনি কুখ্যাত ভার্সাই চুক্তি রচনা করেছিলেন। অথচ সেই চুক্তি ছিন্নভিন্ন করাই ছিল নাৎসি আদর্শের ঘোষিত লক্ষ্য।

হেস অত্যন্ত মোলায়েম ভাষায় শান্তির কথা বলেন। তিনি ফরাসি জাতিকে, যাদের নাৎসিরা এতদিন শত্রু হিসেবে তুলে ধরেছিল, এই ভাষায় সম্বোধন করেন:

একজন গর্বিত সৈনিক হিসেবে আরেকজন গর্বিত সৈনিককে বলছি, যুদ্ধ কি অবশ্যম্ভাবী? আমরা কি একসাথে বসে আলোচনা করতে পারি না? আমরা কি সদিচ্ছার মাধ্যমে মানবজাতিকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করতে পারি না?

নাৎসি যুদ্ধোন্মাদনার ফাঁপা প্রচারণা তখনই উদ্ঘাটিত হয়, যখন জানা যায় যে ১৯২৪ সাল থেকে ফ্রান্সবিরোধী ঘৃণা-প্রচারে সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন রুডলফ হেস নিজেই। তাঁর অশ্লীল ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছিল একটি কবিতার চরণে:

এই যে ফ্রাঁসি, তোদের মরতেই হবে, যেন আমরা বাঁচতে পারি।

এসব ছিল নিছক জনতাকে উন্মত্ত জাতীয়তাবাদে উসকে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা ভণ্ডামি ও লোকদেখানো প্রচারণা। যার একমাত্র উপকারভোগী ছিল বৃহৎ শিল্পপতিরা, যারা যুদ্ধাস্ত্র বাণিজ্য থেকে বিপুল মুনাফা অর্জন করেছিল। আর এই তথাকথিত ফ্যাসিস্ট জাতীয়তাবাদের এটুকুই ছিল একমাত্র “অর্জন”।