- অনুবাদ: বাধন অধিকারী

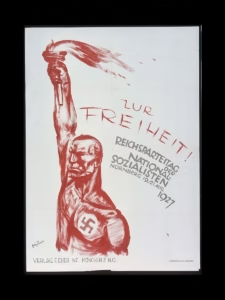

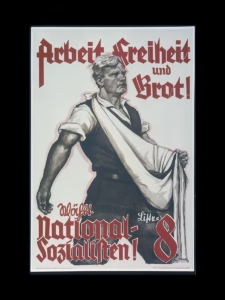

ফ্যাসিবাদ অপেক্ষাকৃত নতুন একটি সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা। এর আবির্ভাব ১৯১৯ সালে ইতালিতে। তারপর থেকে এটি ইউরোপের সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই দেশগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটিতে ফ্যাসিবাদ পূর্ণ বিজয় অর্জন করেছে। আকস্মিক উপস্থিতি এবং দর্শনীয় অগ্রগতি স্বাভাবিকভাবেই ফ্যাসিবাদকে হাল আমলের অসামান্য আলোচ্য বিষয় করে তুলেছে। এর দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতা সমগ্র প্রগতিশীল ও স্বাধীনতাকামী বিশ্বকে হতবাক করেছিল। এর পক্ষে কিংবা বিপক্ষে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। কৈফিয়তবাদী আর স্তাবকেরা না চাইলেও ফ্যাসিবাদকে রাজনৈতিকভাবে পশ্চাদগামী এবং সামাজিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন হিসাবে নিন্দা করা হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করার জন্য হিংসাত্মক প্রচেষ্টা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে একে। মহাযুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের) ধ্বংসাত্মক পরিণতি দ্বারা সৃষ্ট বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে এর বাড়বাড়ন্ত শনাক্ত করা যায়। জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের সাফল্যের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের সময়ের এই দানবীয়তা নিয়ে অনুসন্ধান এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে তীক্ষ্ণ নয়। ঐতিহাসিকভাবে, এটি যুদ্ধ-পরবর্তী বিকাশ নয়। এমন ব্যাপক সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন হঠাৎ করে ঘটতে পারে না। ইতিহাসের যথেষ্ট দীর্ঘ সময়ব্যাপী দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশের যৌক্তিক পরিণতি এই ফ্যাসিবাদী মতাদর্শ। ফ্যাসিবাদ যদি একটি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হয়, তবে তার আদর্শগত ভিত্তির অবস্থান অবশ্যই এর দার্শনিক প্রতিক্রিয়ায়। বলা হয় ফ্যাসিবাদের কোনো দর্শন নেই। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা যা ঘটনাটি সঠিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। ফ্যাসিবাদের একটি সুনির্দিষ্ট দর্শন রয়েছে যা দীর্ঘ সময় ধরে বিকশিত হয়েছে। একটি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রপঞ্চ হিসাবে তার উপস্থিতির নজির অনেক আগের। ফ্যাসিবাদের অবস্থান আধুনিক বৈজ্ঞানিক দর্শনের বিপরীতে যা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে আদর্শ প্রদান করেছিল।

ফ্যাসিবাদের দর্শন হেগেল-পরবর্তী অতি-আধুনিক দৃষ্টবাদ, নয়া-বাস্তববাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক স্কুলগুলোর [চর্চিত] ভাববাদের যৌক্তিক পরিণতি। এই দর্শন ভাববাদকে প্রত্যাখ্যান করার ভান করলেও এক নতুন ধরনের অধিবিদ্যক রহস্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। ছদ্ম অথবা অসৎ আদর্শবাদের ওই স্কুলগুলি প্রয়োগবাদ এবং নব্য-হেগেলবাদে এসে তাদের চরম শিখরে পৌঁছেছিল। প্রথমটি (প্রয়োগবাদ) “অর্বাচীন বস্তুবাদের ইন্দ্রীয়সুখ নির্ভর উদরপূর্তির দর্শন” (অধ্যয়ন) কে “ধর্মীয় অভিজ্ঞতার” সাথে সমন্বয় করে; অন্যদিকে দ্বিতীয়টি (নব্য হেগেলবাদ) জঙ্গি প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্যে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতার বিপ্লবী অস্ত্রকে বিকৃত করে। নৈতিকতা, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতার সমস্ত পার্থিব মান লঙ্ঘন করে, ফ্যাসিবাদ দাবি করে, তারা ঈশ্বর-মনোনীত।

ইতালীয় ফ্যাসিবাদের সরকারি দার্শনিক জিওভান্নি জেনতিলে সর্বপ্রথম এই দাবি তোলেন। তিনি লিখেছেন: “মানুষ স্বভাবতই ধর্মীয়। চিন্তা করার মানে ঈশ্বরের আরাধনা করা। যত বেশি চিন্তা করা হয়, তত বেশি মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে অনুভব করে। মানুষের সাপেক্ষে ঈশ্বরই সবকিছু। মানুষ কিছুই নয়।” (“ফ্যাসিবাদ ও সংস্কৃতি”)। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং সামাজিক বর্বরতাকে ন্যায্যতা দিতে ফ্যাসিবাদের এই দার্শনিক আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতির অন্যতম মৌলিক নীতি মানবতাবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন। মানুষকে তার ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেতে হয়েছিল পার্থিব স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করার আগে। আর মানুষের কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার কেড়ে নিতে হলে, তাকে রেনেসাঁ যুগ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আত্মিক মুক্তি থেকে বঞ্চিত করতে হয়।

ফ্যাসিবাদী দর্শনের প্রচারিত মানুষের অতিধার্মিক আত্মবিলোপ অর্বাচীন বস্তুবাদেরই একটি প্রকাশ যা দার্শনিক বস্তুবাদের বিপ্লবী মতবাদগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আকারে জেগে ওঠে। ফ্যাসিবাদী বিশ্বাসে বিশ্বাসী মরণশীল মানুষ নিজেকে প্রতীকীভাবে সর্বব্যাপী ঈশ্বরত্বে বিলীন করে, যেন সে সর্বশক্তিমানের একটি যন্ত্ররূপে পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে—যার (সর্বশক্তিমানের) ইচ্ছা ও কার্যকলাপ পৃথিবীর সকল নীতিনিয়মের ঊর্ধ্বে। বর্বরতা ও হিংসার কার্যাবলীকে যেন একটি সর্বজনীন ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য পূরণে সংঘটিত বলে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করা যায়, সেজন্য যে চিন্তার প্রক্রিয়ায় এইসব কাজ সংঘটিত হয়, তাকে ভণ্ডামিপূর্ণভাবে ‘ঈশ্বরচিন্তা’ হিসেবে কল্পনা করা হয়।”

“এই সকল কার্যকলাপ ঈশ্বরপ্রণোদিত। ঈশ্বর পচে যাওয়া ও বিপর্যস্ত পুঁজিবাদকে তাঁর আশ্রয়ে গ্রহণ করেন, এবং অশালীন বস্তুবাদের এই পরিত্যক্ত ব্যবস্থার প্রতিটি উগ্র রক্ষক হয়ে ওঠে এক এক জন ঈশ্বরপ্রণোদিত, অলৌকিক যন্ত্র। আত্মবিলোপের এই কূটকৌশলের মাধ্যমে সে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে সীমাহীন ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা—যা অন্যদের থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। ফ্যাসিবাদী হলো অতিমানব। তবুও, আত্মবিসর্জনের অতির্ধর্মীয় মতবাদ ফ্যাসিবাদের বহুরূপী দার্শনিককে “মানবের অনন্ত ও অমর সারবস্তু” আবিষ্কার করতে বাধা দেয় না।

একটি জীর্ণ-শীর্ণ সামাজিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার ঐতিহাসিকভাবে অসম্ভব কাজের জন্য, এই “পবিত্র মিশনে” নিয়োজিত মানুষের সম্ভাবনাকে “অসীম, শর্তহীন এবং স্বাধীন” হতে হবে। আত্মবিসর্জনের মতবাদ এবং ফ্যাসিবাদের সর্বশক্তিমানতাবাদের আরাধনার এই নির্লজ্জ বৈপরীত্যকে “দার্শনিক” ব্যাখ্যা দিতে জেনতিলের কোনো অসুবিধা হয় না। তিনি একজন নব্য-হেগেললীয় এবং জানেন কিভাবে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অপব্যবহার করে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়। প্রয়োগবাদ, অর্থাৎ সুবিধাবাদী “আধ্যাত্মিক” দর্শনও তাকে সাহায্য করে। তিনি যেহেতু শেখান “ভাবনা মানেই ঈশ্বরের ধ্যান”, সেহেতু তিনি যা করেন, তা তিনি সম্ভবত এক অসাধারণ দ্বান্দ্বিক দক্ষতার কৃতিত্ব বলে মনে করেন।

“ঈশ্বর এবং চিন্তা (যথাক্রমে) জীবনের দুটি বিপরীত মেরুর প্রতিনিধিত্ব করে; উভয়ই প্রয়োজনীয় এবং উভয়ই অপরিহার্য, তবুও একে অপরের বিরোধী এবং বিরোধিতাকারী” (“ফ্যাসিবাদ এবং সংস্কৃতি”)। আবার ঈশ্বর ও মানুষকে বলা হয়েছে একটি “নমনীয় ঐক্য, যা আত্ম-উপলব্ধির চিরন্তন গতিতে চলে—একটি জীবন্ত এবং সে কারণেই অস্থির ঐক্য, যা সর্বদা নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট” (ঊহ্য)। এই হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতার তদ্ভবরূপে এই নব্য-স্কলাস্টিক দর্শন হিন্দু আধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিস্ময়করভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। আধ্যাত্মবাদ তো শেষমেষ মানসিক বিভ্রান্তিই, যা পরীক্ষামূলকভাবে প্রদর্শিত বৈজ্ঞানিক সত্য এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ধারণাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য অস্পষ্টতার আশ্রয় নেয়। “চিন্তা হলো ঈশ্বরের ধ্যান, অথচ চিন্তার সঙ্গে ধ্যানের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক বিরোধের ও বৈপরীত্যের!” ধ্যান যদি হয় নিষ্ক্রিয় অবস্থা, আর বিরোধিতা হয় সক্রিয় কার্যকলাপ—তবে একই বস্তুকে ঘিরে এই দুটি বিপরীত সম্পর্ক কিভাবে একসাথে যুক্ত হতে পারে, তা যুক্তিবোধসম্পন্ন মানসের বোধগম্য নয়।

কিন্তু আধ্যাত্মবাদী ধারণাগুলি যুক্তির পরিধির বাইরের বিষয়। সুতরাং, চিন্তাকে ধ্যানের সঙ্গে একীভূত করার বিষয়টি জ্ঞানতাত্ত্বিক উদ্ভাবন। আমরা যখন কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করি, তখন আমরা তা নিয়ে জ্ঞান অর্জন করি। ধ্যান আমাদের এমন কোনো ফলাফল দেয় না। ধ্যানের অর্থ হলো—যা ইতিমধ্যে জানা, তাতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা। যদি কেউ ধর্মীয় পূর্বধারণা নিয়ে শুরু করে, তবে সে ঈশ্বরকে আরোপ করা গুণাবলী নিয়ে ধ্যান করতে পারে। কিন্তু তার নিজের পূর্বধারণাগুলিই ধ্যানের বিষয়কে এমন এক স্থানে স্থাপন করে, যা ‘চিন্তা’ নামে পরিচিত মানসিক কার্যকলাপের নাগালের বাইরে। অতএব, চিন্তাকে ধ্যানের সঙ্গে এক করে দেখা, হয় চিন্তার নিছক বিভ্রান্তি, নয় তো ইচ্ছাকৃতভাবে জ্ঞানতত্ত্বের মূল নীতিকে বিকৃত করা।

দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই আধ্যাত্মবাদ যতই বিভ্রান্তিকর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হোক না কেন, তার বাস্তব পরিণতি অত্যন্ত স্পষ্ট। এগুলি সবচেয়ে নিম্নমানের অর্থে বিশুদ্ধ বস্তুবাদী। হেগেলীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে, জেনতিলে ফ্যাসিবাদী স্বৈরশাসনের জন্য ধর্মতাত্ত্বিক অনুমোদন উদ্ভাবন করেন। “ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ধর্মসহ সমস্ত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে অন্তর্ভুক্ত ও ধারণ করে… রাষ্ট্র যদি অন্য কোনো সার্বভৌম শক্তিকে সহ্য করে, তবে তা আত্মহত্যার সামিল। যা কিছু আধ্যাত্মিক/ধর্মীয় তা স্বাধীন—কিন্তু সেই স্বাধীনতা রাষ্ট্রের বিপুল ক্ষমতার (যে রাষ্ট্র নিজেই আধ্যাত্মিক) পরিধির মধ্যে।” (ফ্যাসিবাদ ও সংস্কৃতি ) ফ্যাসিবাদের যে চর্চা, তা অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। সেখানে দেখা যাবে—এই আধ্যাত্মবাদী ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা কতটা নীচু স্তরের বস্তুগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

“বুর্জোয়া শ্রেণি, তাদের ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতাকে রক্ষা করতে ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের রক্তাক্ত অস্ত্র ব্যবহার করে। তারা রাজাদের ‘ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকার’ উত্তরাধিকারসূত্রে দাবি করে বসে। রাজারা ইতিহাসের অতীত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু যতদিন না পর্যন্ত এই ‘ঈশ্বরতাত্ত্বিক অনুমোদনের অধিকার’ রাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত থাকে—একটি বিমূর্ত হেগেলীয় দর্শনে রাষ্ট্রকে কল্পনা করে—ততদিন তা দাবি করতে পারবে সেই শ্রেণি, যারা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে। মধ্যযুগের প্রবাদ—”রাজা কখনো ভুল করেন না”—কে ফ্যাসিবাদী দার্শনিকরা বানিয়ে ফেলেছে আধুনিক প্রবাদ—“রাষ্ট্র কখনো ভুল করে না।”

প্রসঙ্গত, এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে ফ্যাসিবাদের দর্শনের মূল গীতার ঐশ্বরিক দর্শনেও খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি (বিভূতি) ঈশ্বরের শক্তি। সুতরাং, দার্শনিকভাবে, ফ্যাসিবাদ কোনও নতুন ঘটনা নয়; এবং এটা বলাও সঠিক নয় যে ফ্যাসিবাদের কোনও দর্শন নেই। ফ্যাসিবাদী দর্শন জীবনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিক ফলাফল। গীতা প্রচারিত মতবাদ এবং রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী নব্য-হেগেলীয় আধিবিদ্যামূলক ধারণার মধ্যে যৌক্তিক সংযোগ সহজেই অনুমেয়। প্রকৃতপক্ষে, ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের দর্শন সরাসরি আধুনিক রহস্যবাদ/অতিন্দ্রীয়বাদ এবং আধ্যাত্মিকতার স্কুল থেকে উদ্ভূত যা জীবনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর ভারতীয় বংশপরিচয় শনাক্ত করা যায় শোপেনহাওয়ারের মাধ্যমে, যার শিষ্য নিৎশে ছিলেন ফ্যাসিবাদী দর্শনের জনক। এর বংশপরিচয় অনুসন্ধানে এগোনোর আগে, চলুন এই আধ্যাত্মিক বিলাসিতার বিভীষিকাময় প্রকাশের সাথে একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। “ফ্যাসিবাদী আন্দোলন একটি গভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণায় চালিত। ফ্যাসিবাদের দর্শন হলো তার কার্যকলাপ। এটি কোনো অনড় মতাদর্শ নয়। এটি চিন্তার একটি নতুন রূপ, জীবনের একটি নতুন পদ্ধতি। ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য হলো এর ধর্মীয় অনুভূতি।”— জিওভান্নি জেনতিলে, “ফ্যাসিবাদ ও সংস্কৃতি”। ফ্যাসিবাদের প্রেরণা তার কার্যকলাপের মাধ্যমেই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যা এর দার্শনিকের মতে, তার দর্শনেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।

“ফ্যাসিবাদী আন্দোলন হতাশ ক্ষুদ্র-মধ্যবিত্ত জনগণকে এক উন্মত্ত বাহিনী হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করে। তারা তাদের নিজস্ব দাসত্বের শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করার জন্য বিপরীতধর্মী ধর্মযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়। দাসদের বিদ্রোহকে সহিংস কায়দায় দমন করার ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ হল পুঁজিবাদ, এবং সেই লজ্জাজনক ভূমিকা পালন করার জন্য; পুজিবাদকে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় যাদের একনায়কতন্ত্র ক্ষমতা গ্রহণের প্রয়োজন। ফ্যাসিবাদের “গভীরভাবে প্রোথিত” আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয় অসংখ্য সহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে, যা বহু বছর ধরে সংঘটিত হয়েছে পুঁজিবাদকে রক্ষা করার পবিত্র উদ্দেশ্যে। বাস্তবে এটি অশ্লীল বস্তুবাদ। “গভীরভাবে প্রোথিত আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য”-এর সাথে এই ধরনের কর্মকাণ্ড কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ? ফ্যাসিবাদের দার্শনিক উত্তর দেন: ফ্যাসিবাদের কোন নীতি নেই। এটি কোন যুক্তিসঙ্গত মতাদর্শের ব্যবস্থায় আবদ্ধ নয়। আধ্যাত্মিকতা কোন কারণ জানে না, এতে যুক্তির কোন স্থান নেই। ফ্যাসিবাদের আধ্যাত্মিক চরিত্র তার স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে প্রকাশ পায়।

ফ্যাসিবাদের তথাকথিত “গভীর আত্মিক প্রেরণা” প্রকাশ পায় বহু বছর ধরে সংঘটিত নির্মম সহিংসতার মধ্য দিয়ে। এই সহিংসতার সবটাই পুঁজিবাদকে রক্ষা করার “পবিত্র উদ্দেশ্যে”, যার প্রকৃত রূপ (পুঁজিবাদের) কিন্তু আসলে নিতান্তই জড়বাদী ও লোভনীয়। তাহলে এই ধারার নিষ্ঠুরতা কীভাবে ফ্যাসিবাদের ‘গভীর আত্মিক প্রেরণার’ সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ফ্যাসিবাদের দার্শনিক উত্তর দেন: ফ্যাসিবাদের কোনো নীতি নেই। এটি কোনো যুক্তিবদ্ধ মতাদর্শের ভারে ভারাক্রান্ত নয়। আধ্যাত্মিকতায় যুক্তির স্থান নেই—তাতে কোনো নিয়ম নেই, নেই কোনো কাঠামো । ফ্যাসিবাদের এই তথাকথিত আত্মিক প্রকৃতি প্রকাশ পায় এর স্বেচ্ছাচারিতার মধ্য দিয়ে। এখানে একমাত্র নীতি হলো উপযোগিতা—পুঁজিবাদী আধিপত্য টিকিয়ে রাখার উপযোগিতা। ফ্যাসিবাদ আসলে কোনো সত্যিকারের দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা যুক্তিনিষ্ঠ নীতিকে নিজের উপর আরোপ করতে চায় না—কারণ সে তার হাত মুক্ত রাখতে চায়, যেন যেকোনো অস্ত্র ব্যবহার করে সে তার রক্তাক্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে। এই যুদ্ধ সেই সব শক্তির বিরুদ্ধে যারা সমাজকে পুঁজিবাদী সভ্যতার জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত করতে চায়। ঈশ্বরের রহস্যময় ইচ্ছা, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, আত্মিক প্রেরণা, ধর্মীয় অনুভূতির মতো ধারণাগুলি এই সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য খুবই সুবিধাজনক—সবই যেন এক অলৌকিক উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন, যার জন্য মানুষের তৈরি আইন কোনো গুরুত্বই রাখে না।

এমনকী, জিওভান্নি জেনতিলের মতে, ফ্যাসিবাদ হল এমন এক আদর্শ যা “প্রত্যেক ধরনের যুক্তিনিষ্ঠ, ধর্মহীন, বিমূর্ত চিন্তাধারার শত্রু—এমনকি ‘অস্বাভাবিক’ উদারতন্ত্র ও মৌলিকভাবে বস্তুবাদী গুপ্ত ভাতৃসংঘের।” এখানেই আমরা ফ্যাসিবাদের আসল রূপ দেখি। এখানে আধ্যাত্মিকতার উন্মোচন হয় তার প্রকৃত তাৎপর্যে। ফ্যাসিবাদ ধর্মীয়, তাই তা যুক্তিবাদকে বিপজ্জনক ঘোষণা করে এবং উদারতন্ত্রকে অস্বাভাবিক বলে। এটি দার্শনিক বস্তুবাদের বিরোধিতা করে, কারণ সেটিই প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুবাদী পুঁজিবাদী বাস্তবতার বিপরীত ধারা। এটি ধর্মের পক্ষে অবস্থান নেয়, কারণ বিশ্বাস অজ্ঞতাকে উৎসাহিত করে, যা সাধারণ মানুষকে শোষণের পথ সহজ করে তোলে।