- লেখক: ইমরান কামাল

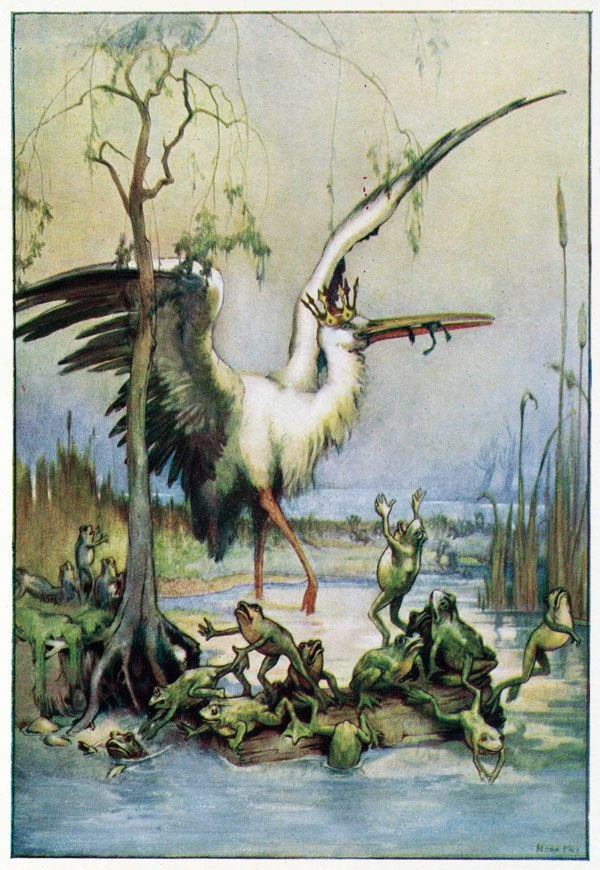

অনেক অনেক দিন আগের কথা—এক পুকুরে বাস করতো অনেক ব্যাঙ। পুকুরটির পরিবেশ শান্ত, পানি স্থির ও স্নিগ্ধ। সারাদিন নিজেদের মধ্যে আনন্দ হুল্লোড় করে সেই জলাশয়ে ব্যাঙেদের দিন ভালোই কেটে যাচ্ছিলো। কিন্তু এই আনন্দময় স্ফূর্ত দিনযাপনের মধ্যেই একসময় তাদের মনে হলো—কোথায় যেনো একটা অপূর্ণতা আছে। সবকিছু থেকেও তাদের যেনো কিছু নেই। এই অভাববোধ থেকেই একসময় তারা ভাবলো, ‘সংখ্যায় তো আমরা অনেক। সবাই মিলে আনন্দেই আছি। কিন্তু আমাদের মাথার ওপর শাসন করার মতো কেউ যদি না থাকে তাহলে এই আমরা, আমাদের সামষ্টিক সত্তা—থেকেও নেই। যেই না এই কথা ভাবনায় এলো, অমনি ব্যাঙেরা ছুটলো দেবতার মন্দিরে। তারা প্রার্থনায় বসলো। তাদের একজন রাজা চাই। তাদের বিশ্বাস হয়েছিলো কেবল মাত্র একক এক মুকুটের অধীনস্ত হতে পারলেই তারা সত্যিকারের আদর্শ সমাজ হয়ে উঠতে পারবে।

দেবতার দরবারে তাদের এই প্রার্থনা কবুল হলো। আসমান থেকে একটা কাঠের টুকরো ঝপ্ করে এসে পড়লো পুকুরের জলে। গোটা পুকুরটা যেনো তোলপাড় করে উঠলো। এই কাণ্ডে ব্যাঙেরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। তারা কখনো শাসক দেখেনি। কেবল শুনেছে শাসক নাকি সেই যাকে দেখলেই সম্ভ্রম জাগে। ব্যাঙেরা প্রথমে দলেবলে পুকুরের জলের তলায় ডুব দিয়ে বসে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে তারা একে একে কাঠের টুকরোর কাছে জমায়েত হতে শুরু করলো। কেউ টুকরোটার সাথে কথা বলতে চাইলো। কিন্তু টুকরো নীরব। এই দেখে কেউ ভাবলো কাঠের গায়ে একটু টোকা মেরে দেখা যাক। টোকা দিতেই টুকরোটা আলতোভাবে নড়ে উঠলো, কিন্তু এ পর্যন্তই। এর বেশি সে আার কি করতে পারে, তা বোঝা গেলো না। এভাবে চললো কয়েকদিন। ব্যাঙেরা কাঠের টুকরোর কাছে নানা ফরিয়াদ জানায়। টুকরো কিছুই বলে না। তারা টুকরোকে খোঁচা-ধাক্কা দেয়, টুকরো ভেসে পুকুরের অন্যপ্রান্তে চলে যায়। এই কাণ্ড দেখে তাদের সাহস বাড়তে শুরু করলো। এক ব্যাঙ সাহস করে কাঠের টুকরোর উপরে চড়ে বসলো। বাকিরা দেখলো, এতো খুব মজা! রাজার কাধে চাপলেও রাজা কিছুই বলেন না। কোনো প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করেন না, কাউকে শাস্তি দেন না। এভাবে কেটে গেলো আরো কিছুদিন। ব্যাঙেরা এখন তাদের রাজার ওপর বিরক্ত হতে শুরু করেছে। তারা এই ভেবে বিরক্ত যে, ‘এহেন অপদার্থ রাজা নিয়ে আমরা কি করিবো’। ফলত, একসময় রব উঠতে শুরু করলো, ‘এ রাজা চলবে না, এ রাজা নকল, আমাদের আসল রাজা চাই’।

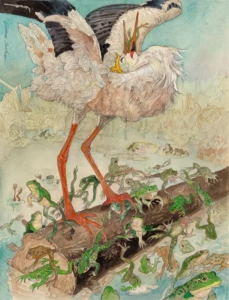

দেবতার মন্দিরে তারা পুনরায় প্রার্থনায় বসলো। তাদের চাই সত্যিকারের রাজা। এবারও প্রার্থনা কবুল হলো। আসমান থেকে নেমে এলো এক সারস (মতান্তেরে হেরন পাখি অথবা সাপ)। ব্যাঙেদের মনে খুব ফুর্তি—অবশেষে তারা সত্যিকারের রাজা পেয়েছে। রাজাকে ঘিরে কয়েকদিন ধরে চললো উৎসব। কিন্তু তারপর, দেখা গেলো পুকুর থেকে একে একে ব্যাঙ গায়েব হতে শুরু করেছে। এইভাবে একসময় অনেক ব্যাঙ রাজার উদরে চালান হলো। যারা টিকে রইলো, তারাও বন্ধু হারানোর শোকে আহত, নিজেদের জীবন নিয়ে ভীত, আতঙ্কিত। এবার তারা বলতে শুরু করলো, ‘রাজা ছিলো মরা কাঠ, সেই ছিলো ভালো’, ‘এমন রাজার চাইতে রাজা, না থাকাই ভালো’। তারা যখন পুনরায় দেবতাদের মন্দিরে অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা শুরু করলো, দেবতা বললেন, ‘তোমরাতো সত্যি সত্যি শাসিত হতে চেয়েছিলে, তোমরা চেয়েছিলে একক মহান সার্বভৌম রূপ—যা তোমরা চেয়েছিলে তাই পেয়েছো।

দীর্ঘ পরিক্রমা

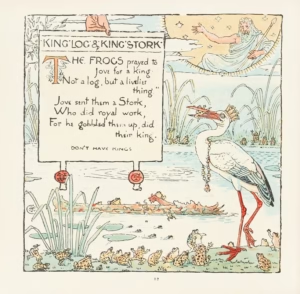

এই গপ্পো, যার ইংরেজি নাম “The Frogs Who Desired a King” পৃথিবীর বহুদেশে, বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাতেও এর একাধিক অনুবাদ আছে। যুগে যুগে নানান দেশ, নানান ভাষায় গপ্পোটির রূপগত অল্পবিস্তর অদল-বদল হলেও, এর মধ্যে যে পরিহাসের বিষ—তা অক্ষতই থেকেছে।

এই গল্পের আদিসূত্র গ্রিক কিস্সাখ্ওয়ান ঈশপ। বলা হয় তিনি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মানুষ ছিলেন। তিনি লিখতে-পড়তে পারতেন, এমন কথা শোনা যায় না। তার গপ্পোগুলো লোকমুখেই প্রচলিত হয়েছিলো। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক এবং তারপর থেকে সংগ্রাহকেরা তাঁর গপ্পো লিখিত রূপ দিতে শুরু করেন। এই গপ্পোটির প্রথমদিকের যে সংস্করণগুলো পাওয়া যায় তাতে দেবতা চরিত্রে জিউসের দেখা মেলে। অর্থাৎ ব্যাঙেরা যে দেবতার কাছে প্রার্থনা করে, সেই সংস্করণগুলোতে তিনি জিউস। তিনিই প্রথম কাঠের টুকরোটিকে ব্যাঙেদের রাজা করে পাঠান। এ পর্যন্ত সেকালে সংস্করণগুলোতে কাহিনি একই। কিন্তু দ্বিতীয় রাজার ক্ষেত্রে দেখা যায় চরিত্র একেক সংস্করণে একেক রূপ নিয়েছে—কোথাও সারস, কোথাও সাপ আবার কোথাও হেরন পাখি।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রোমানরা এই গপ্পো আপন করে নিয়েছিলো। ফায়েদ্রুস (Phaedrus) গপ্পোটি লাতিনে অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদে গপ্পের জিউস প্রতিস্থাপিত হন জুপিটারে আর সারস হয়ে ওঠে প্রজাগ্রাসী সামন্তপ্রভুর প্রতীক। ফায়েদ্রুসের রোমান সংস্করণটিই পরবর্তীতে ইউরোপীয় মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি ও স্কুলপাঠ্যে এই গপ্পের প্রধান সংস্করণ হয়েছিলো।

মধ্যযুগের ইউরোপে এই গপ্পোর একটি নৈতিক দিক তৈরি হলো, যা সে সময়ের বিভিন্ন প্রাণীর গল্প নিয়ে লেখা বইগুলোতেও পাওয়া যায়। এ গপ্পের শেষে যেমন: আনুগত্যের কথা, শুধু শুধু পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার বিপদ প্রভৃতি নীতিকথা জুড়ে দেওয়া হলো। এরপর, সপ্তদশ শতাব্দীতে, জ্যাঁ দ্য লা ফোঁতেন (Jean de La Fontaine) এটিকে এক সুন্দর ফরাসি রূপ দেন। তাঁর লেখায় ব্যাঙেরা আর নামহীন প্রাণী মাত্র হয়ে রইলো না; তারা হয়ে উঠলো ফ্রান্সের অস্থির প্রজাসাধারণ। কাঠের টুকরো হয়ে গেলো “অলস রাজা” (roi fainéant), আর সারস হলো স্বয়ং চতুর্দশ লুই, যার আমলে যুদ্ধ ও করের বোঝা টানতে টানতে ফ্রান্সের প্রজাসাধারণের জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিলো।

পরে, ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডে গপ্পোটি শিশুদের সরলপাচ্যে পরিণত হয়। মুছে ফেলা হয় এর রাজনৈতিক দিকগুলো এবং নীতিকথাটি সহজ করে বলা হয়, “একজন নিষ্ঠুর রাজার চেয়ে, রাজা না থাকাই ভালো।” কিন্তু এই পরিবর্তিত রূপেও ব্যাঙদের অসন্তোষ এবং তাদের পরিণতি একই রকম থেকে গিয়েছিলো।

গ্রিকদের লোককথা থেকে রোমানদের কবিতা, মধ্যযুগের ধর্মীয় উপদেশ থেকে ফরাসি রাজনৈতিক রূপক এবং সবশেষে ভিক্টোরীয় শিশুদের ঘর—অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে গপ্পোটি। এর টিকে থাকা প্রমাণ করে যে, এতে শুধু শাসকের কারনামা নয়, বরঞ্চ মানুষের সামষ্টিক অস্তিদশা সম্পর্কেও গভীর ইশারা আছে।

জনগণত্বের সংকট

এই ছোট্ট গপ্পোটি এত দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকতে পারলো কি করে? কারণ কি এই যে, এখানে জনমানুষের সামষ্টিক অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত সংকটকে ভীষণ ঠাট্টার ছলে তুলে ধরা হয়েছে?

ব্যাঙেদের তো একটি সামষ্টিক অস্তিত্ব ছিলো। তারা একসঙ্গে বাস করত, একসঙ্গে ডাকত, আনন্দে ভরিয়ে রাখত তাদের পুকুর। কিন্তু তারপরও তাদের মনে হয়েছিল, এটা যথেষ্ট নয়। তাদের ধারণা ছিল যে কোনো সার্বভৌম শাসক ছাড়া, একজন যে তাদের ঐক্যের প্রতীক হবে—এমন কেউ ছাড়া, তারা অসম্পূর্ণ। তারা এমন একজনকে চেয়েছিল যে তাদের হয়ে তাদের (সকলের) প্রতিনিধিত্ব করবে।

কিন্তু যেই মুহূর্তে তারা এটি চাইল, তখনই শুরু হলো সংকট। যে রাজা তারা প্রথমে পেলো, অর্থাৎ সেই কাঠের টুকরো, যে ছিলো অকেজো, যদিও সে ‘রাজা’ই। তারপর তারা যে রাজা চাইলো, অর্থাৎ সেই সারস, সে ছিল সক্রিয়, কার্যকর, কিন্তু করালগ্রাসী। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ব্যাঙেদের সংকট। সমষ্টি হিসেবে তাদের অস্তিত্ব যেনো শূন্যতা এবং পীড়নের আজব গিটে আটকে গেলো—ফেঁসে গেলো অকেজো কাঠের টুকরো আর হিংস্র সারসের মধ্যে।

এ কেবল একটি রাজনৈতিক সমস্যা নয়, একই সঙ্গে এটা সমষ্টির আস্তিত্বিক মৌলিক সংকটও। যেনো সমষ্টি হিসেবে অস্তিত্ব ধারণ করা মানে এই সন্দেহ নিয়ে জীবনযাপন করা যে, সার্বভৌমত্বের প্রতীক ছাড়া কোনো ঐক্যই বাস্তব নয়। আফসোসের কথা হলো, সার্বভৌমত্বের এই প্রতীক নিজেই বিভেদ তৈরি করে। যত না সে মেলায়, ভাঙে তার চাইতে বেশি। সার্বভৌম শাসক মানেই এমন কেউ যে অবস্থান করে জনগণের ওপরে, আর জনগণ যারা নিজেদের পূর্ণতা চেয়েছিল, তারা নিজেদেরকেই আবিষ্কার করে অধীনস্ত রূপে।

কিছু না! আর ধ্বংসের সীমন্তরেখায়

আমাদের গপ্পের কাঠের টুকরো আর সারস কেবল দুটি শব্দ নয়; তারা সার্বভৌমত্বের দুই রূপও।

- কাঠের টুকরো: এমন এক সার্বভৌমত্ব যার কোনো ক্ষমতা নেই—এটা নামমাত্র প্রতীক, একটি শূন্য সিংহাসন, একতার এক এমন বিমূর্ত রূপ যা সমষ্টির জন্য কিছুই করতে পারে না। জনসমষ্টির কাছে এ হলো উপহাসের পাত্র, কিন্তু অন্তত এতটুকু ছাড়া তারা আবার একত্রে থাকতেও পারে না। সার্বভৌমত্ব নয়, এ যেন তার খোলস মাত্র।

- সারস: এমন এক সার্বভৌমত্ব যার ক্ষমতার কোনো সীমা নেই—যে সক্রিয়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং কর্মঠ (হয়তো সৎ-ও), আবার একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর কর্তৃত্ববাদী, বিধ্বংসী। জনগণ তার কর্মকাণ্ডকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশংসা করে যতক্ষণ না তারা তার বিপদজনক রূপটি দেখতে পায়। এ হলো করালগ্রাসী সার্বভৌমত্ব।

ব্যাঙেরা এই দুটি মেরুর মধ্যে অবিরাম দুলতে থাকে। যেনো এই দোল খাওয়াটাই মূল বিষয়। এই সংকট থেকে জনগণ কখনো বেরিয়ে আসতে পারে না, কারণ শাসনের প্রতি, শাসিত হওয়ার প্রতি—তাদের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই এই দ্বন্দ্ব নিহিত।

সার্বভৌমত্বের কৌতুক

এই গপ্পোকে প্রায়শই একটি কৌতুক হিসেবে দেখা হয়—নির্বোধ ব্যাঙেরা রাজা চেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরই রাজার খাদ্য হতে হয়েছে। কিন্তু এই হাসি অস্বস্তিকর, কারণ সেই ব্যাঙগুলোতো আসলে আমরাই। আমরা জনগণ কাঠের টুকরোকে উপহাস করি, সারসের অধীনে কাঁদি, এবং তারপর আবার কাঠের টুকরোকে আকাঙ্ক্ষা করি। ব্যাপারটা দেখতে হাস্যকর হলেও, এটা আমাদের রাজনীতির ট্র্যাজেডি। এই অশ্রুমিশ্রিত কৌতুকের অন্ত নেই, সমাধানও নেই।

জনগণ চাইলেই সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, কারণ তখন তারা নিজেদের অস্তিত্ব নিয়েই সন্দিহান হয়ে পড়ে। আবার তারা এটিকে পুরোপুরি গ্রহণও করতে পারে না, কারণ তাতে তাদেরই নাই হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। প্রাচীন পুকুর থেকে আধুনিক নেশন-স্টেট—এই চক্র চলেছে এবং চলছেই।

পরিত্রাণহীন শিক্ষা

নীতিকথায় বলা রইলো, ‘একজন নিষ্ঠুর রাজার চেয়ে, রাজা না থাকাই ভালো।’ আবার এও বলা হলো, ‘তোমার কাঠের টুকরোটিকে মেনে নাও, কারণ অন্তত সে তোমাদের গিলে খাবে না।’ কিন্তু এই শিক্ষাগুলো বরাবরই আরো গভীর এক সত্যকে এড়িয়ে যায়। আসল সংকট, খোদ সার্বভৌমত্বের আকাঙ্ক্ষা—একজন রাজা, একজন নেতা, একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ চাওয়ার—এই কাজটিই জনগণকে সংকটে ফেলে দেয়।

ধারণায় জনগণ সার্বভৌম, কিন্তু বাস্তবে তাদের সার্বভৌমত্ব এমন কিছুতে রূপ নেয় যা তাদের বাইরে, যা তাদের শাসন করে। তারা একজন শাসক এবং তার অধীন শাসিত হতে চাওয়ার মধ্যদিয়ে যেমন নিজেদের গঠন করে, তেমন ধ্বংসও করে। ব্যাঙদের এই গল্পটি টিকে আছে কারণ তা এই অদ্ভুত স্ববিরোধিতার চরম বাস্তবতাকে তুলে ধরে।

সামষ্টিক সত্তা (নেশন বা জাতি) কোনো স্থির বিষয় নয়, বরং এটি একটি অস্থির আকাঙ্ক্ষা: বহুর একসঙ্গে থাকা, তবুও একজন হয়ে ওঠা; সার্বভৌম হওয়া, তবুও বশ্যতা স্বীকার; কাঠের টুকরো প্রতি উপহাস, সারসের প্রতি ভয়…

যে ডাক থামে না

ঈশপের গ্রিস থেকে ফায়েদ্রুসের রোম, লা ফোঁতেনের ফ্রান্স থেকে ভিক্টোরীয় শিশুদের মন—ব্যাঙদের সেই ডাক আজও শোনা যায়। এই ডাক যেনো মানুষের সামষ্টিক অস্তিত্বের আওয়াজ, যে অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যে সার্বভৌমত্ব ছাড়া তারা আদৌ আছে কি নেই! আবার সার্বভৌমত্বের অধীন সেই অস্তিত্ব হয়ে পড়ে হত্যাযোগ্য প্রাণ।

আমরা দেখি, গপ্পের দেবতারা মানুষের সামষ্টিক অস্তিত্বের এই কৌতুক দেখে কখনো ক্লান্ত হন না। কাঠের টুকরো আর সারস সর্বদা প্রস্তুত থাকে, সর্বদা অপেক্ষায় থাকে। আর ব্যাঙেরা, চিরকাল অস্থির এবং অসন্তুষ্ট, ডেকে চলে, ডেকেই চলে।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫