অবিভক্ত বাংলা অঞ্চলের ক্ষেত্রে অন্নপূর্ণা/গৌরী ও শিবের বহুমাত্রিক ও বহুস্তরবিশিষ্ট দৃশ্যগত উপস্থাপনার এমন নানাবিধ উদাহরণ দেখা যায়। ঔপনিবেশিক পরিসরে যখন বিভিন্ন সংস্কারবাদী তৎপরতা প্রবলভাবে তৎকালীন শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈবসহ বিভিন্ন ঐতিহ্য ও সম্প্রদায়কে পবিত্রকরন, অপার্থিবকরণ এবং লিখিত বিভিন্ন সূত্র ধরে রূপান্তর করছিলো তখনও দুর্গা ও শিবের গেরস্থালীকৃত কাহিনি ও চিত্রায়ন জারি ছিল। এই প্রক্রিয়াকে সাধারণত পারিভাষিকভাবে দেবতার গেরস্থালীকরণ/ডোমেস্টিকেশন অফ গডও বলাও হয়ে থাকে। অন্যভাবে, দেবতার মানবায়নও বলা যেতে পারে দেবতাকে মানবীয় নানা দোষ ও গুণে বৈশিষ্ট্যময় বিবেচনা করে। লোকায়ত বলেতে যে পরিসরকে ভদ্রবিত্তগণ চিহ্নিত করেন সেই পরিসরে এই মানবায়ন ও গৃহস্থালীকরণের বিভিন্ন আখ্যান মঙ্গলকাব্যসহ পাঁচালী, ব্রতকথা, কাব্য এবং গীতরঙ্গে চিহ্নিত করা সম্ভব। পুরাণ বা শাস্ত্রীয় বিভিন্ন আদর্শ টেক্সট ঘেঁটে দেব– দেবী অথবা প্রায়–দেবদেবী (কিন্নর, অপ্সরা, নাগ, ইত্যাদি) এবং প্রাণী বা উদ্ভিদকুলের মানবায়নের পবিত্রায়িত ও আধুনিকীকৃত ব্যাখ্যা বের করাও ঊনবিংশ শতকের শহুরে বাবুশ্রেণির তৎপরতার অংশ ছিল।

একইসঙ্গে, স্ববিরোধী মনে হলেও, দুর্গা বা কালী পুজার ভদ্রবিত্তীয় ও বনেদী উদযাপনে এসব শাস্ত্র ও বিধির অনুসরণ বহুক্ষেত্রেই করা হয় নাই। অথবা প্রবল নতুন বিত্তবান শ্রেণির অনুকরণে নতুন নতুন বিধি পুরানো টেক্সট ঘেঁটে আবিষ্কারও করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ ঐতিহ্যের নির্বাচিত রূপান্তর–পুনর্গঠন–পুনর্নবায়ন ঘটেছে। এইসময়েই বিভিন্ন সংস্কৃত কিতাবের বা পাণ্ডলিপির বাংলা অনুবাদ করে প্রকাশ করার তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। আবার লোকশ্রুতি ও স্মৃতিতে থাকা, সতত পুনর্নবায়িত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকা পারফরমেটিভ ঐতিহ্যকে টেক্সটে লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ করে সেই পারফরমেটিভ স্থিতিস্থাপকতাও রদ করার চেষ্টা করা হতে থাকে।

বিভিন্ন আদর্শায়িত টেক্সট ( যেমন: পুজা পদ্ধতি, ধর্মাচারপ্রকরণ, শুদ্ধআচাররীতি, শাস্ত্রানুগ আচার পদ্ধতি জাতীয়) বইপত্র যেমন প্রকাশিত ও বাজারজাতকরণ হয় তেমনই অন্য স্তরে ও পরিসরে তার বিপরীত আচারও লক্ষ্যনীয় হয়। যৌক্তিকভাবেই, ইউরোপীয় ধর্মসংস্কার ও প্রাচ্যবাদী ধর্ম–সংজ্ঞায়ন আর ধর্মাচারের শুদ্ধিকরণের নামে বিভিন্ন আচার ও যাপিত জীবনে প্রচলিত বহুরূপ রীতিকে ক্রমাগত একটা রূপে ও আকারে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া জারি থাকে।

পাশাপাশি, দুর্গা ও শিব, উমা, পার্বতীকে মাতৃরূপে আরাধনা করা, পরিবারের সদস্য হিসেবে আকাঙ্খা করা, গণ্য করা এবং আচারে পারিবারিক, স্থানিক আর মানবী রূপের উদযাপন জারি থাকে। বিভিন্ন দৃশ্যমাধ্যম যেমন ক্যালেন্ডার, পোস্টার, বাঁধানো ছবিতে এমন বিভিন্ন রূপকল্প ও প্রতীমায়ন আমরা দেখতে পাই। এই দেবত্ব বা দেবিত্ব পার্থিব যাপন থেকে বহুদুরে অস্তিত্বশীল কোনো অলৌকিক শক্তির প্রকাশ নয়। বরং যাপিত জীবনের সংবেদন, রীতি, আবেগ, অনুভূতি, ভাবাবেশের সঙ্গে এই দেবত্ব/দেবীত্ব লীন হয়ে থাকে। এই দেবতার কাছে অভিযোগ করা যায়, তাকে বকাবকি করা যায়, তাকে নিয়ে রঙ্গ–তামাশা করা যায়, তাকে কন্যা, পুত্র, মা, বাবা, ভাই, বোন বা আত্মীয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তার কাছে যেমন চাওয়া যায়, তেমনই তার কাছে দুঃখ বা কষ্টে কান্নাকাটিও করা যায়। জীবনের যন্ত্রনা ও বেদনার জন্য তার কাছে অভিযোগ ও অনুযোগও করা যায়। একই সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশের দেবত্বের ইতিহাসের বহুমুখী ও পরিবর্তনশীল ঐতিহ্যগুলো বিশ্লেষণ করলেই এখানে মাতৃরূপে, শক্তিরূপে, দানব–বিনাশী রূপে, মঙ্গলময়ী রূপে, দৈনন্দিন বহুবিধ সমস্যা ও সঙ্কট থেকে মুক্তিদায়নী ও রক্ষাকারিনী হিসেবে দেবি বা নারীত্বর গুরুত্ব ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রবল আধিপত্য তৈরির চেষ্টার পরেও অস্তিত্বশীল রয়েছে। এসব নিয়ে এন্তার সিরিয়াস গবেষণা ও আলাপচারিতা রয়েছে। স্থানীয় বিভিন্ন দেবীর পাশাপাশি দুর্গা বা কালীর মতন দেবীগণ বিভিন্ন রূপে, প্রকাশে ও অভিব্যক্তিতে বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন অনুষঙ্গে ও আচারে পুজিত হন। ঠিকযেমন দুর্গা পুজায় দুর্গা যেন বাপের বাড়ি আসেন সন্তানাদিসমেত আর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাপন করে আবার ফিরে যান শ্বশুড়বাড়িতে। দেবীপুরাণ বা দেবীমাহাত্ম্য বা দেবীভাগবৎপুরাণ অথবা তন্ত্রসার বা কালিকাপুরাণে এমন গৃহস্থালীকরণের ও মানবায়নের উদাহরণ খুব কমই মিলবে।

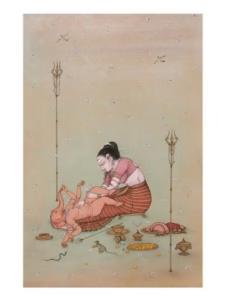

শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য্যের আঁকা বিখ্যাত দুর্গা সিরিজের দুটো পেইন্টিং। ২০২০ সালে নিচের পরিযায়ী নারী শ্রমিকের রূপে আঁকা মাতৃরূপী দুর্গার পেইন্টিংয়ের আদলে প্রতীমা নির্মিতও হয়েছিল। দুর্গা সিরিজ নিয়ে সম্পূর্ণা চক্রবর্তীর নিচের লেখাটি পড়তে পারেন এই লিংকে

একদিকে কর্পোরেট পুঁজি আর প্রদর্শনী হিসেবে প্রতীমার বাইরেও পুরা স্থানিক পরিসর হিসেবে মণ্ডবের রূপান্তর নগরগুলোতে ঘটছে। সেখানেও দুর্গাপ্রতীমার এক ধরনের মানবায়ন ঘটছে। আবার প্রত্যন্ত অঞ্চলে, বিভিন্ন কোণে পারিবারিক ও মানবায়িত দুর্গা উপস্থিত থাকছেন। প্রায়শই এই দুটি প্রকাশ একসাথে বিদ্যমান থাকে; একটি হলো আনুষ্ঠানিক এবং দৃশ্যত আরও আকর্ষণীয় পরিচয়–সৃষ্টিকারী সত্তা। অন্যটি হলো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের রীতি ও বৃত্তি, যা তাদের দেহ ও কর্মের মধ্যে মূর্ত। বাল্মীকির রামায়ন বা তুলশীদাশের রামচরিতমানস থেকে কৃত্তিবাস ওঝার রামায়নের বহুবিধ ভিন্ন বয়ান ও ঘটনা রয়েছে। অকালবোধনের কথা কৃত্তিবাসই আমাদের শোনান। কৃত্তিবাসের রামায়ন যখন পাঁচালি হিসিবে গীত বা নাট্যস্থ বা গীতরঙ্গের আখ্যানে পরিবেশিত হত তখন সেই পরিবেশনায় কথক ও কুশীলবদের পরিচিত যাপিত জীবনের সঙ্গে সেই রামায়নের আখ্যান মিলেমিশে যায়। ঐতিহ্য নতুন ভাবে পুনর্নবায়িত হতে থাকে। এই পুনর্নবায়ন অব্যহত ও অবিরাম প্রক্রিয়া। কিতাবে নাই বা শাস্ত্রে নাই দাবি করে কোনো রূপ বা আচারকে অশুদ্ধ বা দুষণ হিসেবে আখ্যায়িত করার অর্থ হলো সেই দাবিকরিয়েরাও ঐতিহ্যকে তাদের মত ও পথের মতন করেই গঠন করতে চাচ্ছেন। বহুত্ব ও স্থিতিস্থাপকতাকে অস্বীকার করার আর স্থানিক ও কালিক বহুত্বকে সমরূপ করার প্রক্রিয়াটি বুনিয়াদীভাবেই হিন্দুত্ববাদী একটি প্রকল্প।

বিভিন্ন সিনেমা, অ্যানিমেশন, কমিকস অথবা ক্যালেন্ডারের মতন পপুলার শিল্প উপস্থাপনে পেশীবহুল, পুরুষালী, সর্বশক্তিমান যে শিব বা মহেশ্বরের উপস্থাপন আমরা বিশেষ করে উত্তর ও পশ্চিমভারতে দেখি সেই শিব বা মহেশ্বরের বাংলার চেহারা বা রূপ কিন্তু বিচিত্র। এখানকার শিব স্থুলকায়, ভূড়িবান, থলথলে শরীরের। অথবা খাবার না খেয়ে শীর্ণদেহী। অথবা উমাপতি, মানে উমার প্রেমময় কিন্তু অলস স্বামী। বিবাগী, সংসারবিমুখ, গাঁজা খেয়ে শ্মশানে প্রেতপ্রেতিনীদের সঙ্গে যাপনকারী।

শিবায়নের মতন কাব্যে তাকে অলস কৃষক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্নপূর্ণা মা বিভিন্ন ভাবে জমির ব্যবস্থা করলেও তিনি আবাদ করতে আগ্রহী নন। শ্মশানচারী ও নেশা করেন। সংসারে মনোযোগ নাই। অন্নপূর্না মায়ের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়। আবার ভবা পাগলার গানে (কমেন্ট বক্সে এমন একটি গানের ইউটিউব লিঙ্ক দিলাম) কিংবা লোক বিভিন্ন আখ্যানেও শিবের এই রূপ উদযাপিত হয় ও আখ্যানেও দেখা যায়। মধ্যযুগের অন্তিমকালে এই অঞ্চলে নির্মিত বিভিন্ন মন্দিরে লাগানো পোড়ামাটির চিত্রফলকেও উমা ও শিবের, বা শিব–পার্বতীর এমন রূপের পরিবেশন বিরল না।

এই যাপিত আখ্যানগুলোতে দেবীর কেন্দ্রীয় পরিসরে প্রধান কুশীলব হিসিবে অবস্থান করার প্রসঙ্গও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নানা রূপে কেন্দ্রেই বিরাজ করেন, পরিবারের, সংসারের, বিশ্বসংসারের, জাগতিক ও অপার্থিব দুনিয়াদারিতে। পুরুষের কর্তৃত্ব এখানে গৌন এবং সে পার্শ্বচর বা পার্শ্ব চরিত্র মাত্র। কখনো কখনো তার সঙ্গিনীর উপরে নির্ভরশীল। আদিমধ্যযুগ থেকে শুরু করে এখন অবধি নানা প্রক্রিয়ায় হিন্দু ধর্মের (বিভিন্ন ধারার) ক্রমিক ব্রাহ্মণ্যকরণের ফলে নারী দেবদেবীদেরকে স্ত্রী ও গার্হস্থ্য রূপে দেবীশক্তির কেন্দ্রীয় সত্তা ও সক্রিয়তাকে খর্ব করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই চেষ্টার প্রতিরোধও ঘটেছে। টেক্সটের কাউন্টার টেক্সট লিখিত হয়েছে। পুরুষকেন্দ্রীক আদর্শায়নের প্রতিরোধও হয়েছে। একইসঙ্গে বিশুদ্ধিকরণও করার চেষ্টাও হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর ও উত্তর–পশ্চিম অংশ ঐতিহাসিকভাবে এক আগ্রাসী, জোরপূর্বক এবং আধিপত্যবাদী ভূমিকা পালন করেছে, যার মাধ্যমে পুরুষ দেবতারা স্বাধীন এবং প্রায়শই সর্বশক্তিমান ঐশ্বরিক সত্তা হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছেন। এর ফলে নারীসত্তাগুলো ধীরে ধীরে পুরুষতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদী দেবতাদের অধীনে চলে গিয়েছেন এবং গার্হস্থ্য রূপে উপস্থাপিত হয়েছেন।

যদিও উপমহাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে শাক্ত ধর্মগুলি এখনও তাদের স্বকীয় কিছু ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। উত্তর ও উত্তর–পশ্চিম অংশের নারী দেবদেবীদের উপস্থিতি নিম্নবর্ণের গোষ্ঠীর মধ্যে আরও প্রান্তিক স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, এই উত্তর–কেন্দ্রিক হিন্দুত্ববাদী বিশ্বদর্শনে লক্ষ্মী বা অন্য কয়েকটি দেবীর উপস্থিতি টিকে আছে শুধুমাত্র তাঁদের অর্থনৈতিক প্রতীক হিসেবে হ্রাসপ্রাপ্ত ভূমিকার কারণে। বাজারে বা দোকানে বিভিন্ন 3D, রঙিন ও ক্ষুদ্র আকারের মূর্তি বা ক্যালেন্ডারের ছবিতে তাদের দেখা যেতে পারে, যেখানে তারা অন্যান্য দেবদেবীর সাথে ক্ষুদ্র মন্দিরে পূজিত হন। এই মূর্তিগুলি সেইসব বণিক, ব্যবসায়ী এবং দোকানদারদের জাতিগত ও আঞ্চলিক পরিচয়কেও তুলে ধরে, যারা বর্তমানের বহুসাংস্কৃতিক শহুরে পরিবেশে মিশে গিয়েছেন।

এমনকি রাধা–কৃষ্ণের দ্বৈত ও অদ্বৈত অস্তিত্বের পরিবর্তিত বিবরণ, উপস্থাপনা এবং কর্মগত প্রকাশেও ভাগবত গীতা ও মহাভারতের কৃষ্ণের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এমনকি ঐতিহ্যবাহী বৈষ্ণব কেন্দ্র বৃন্দাবন ও মথুরাতেও লক্ষণীয়। ধর্মীয় ও আচার–অনুষ্ঠানের এই সমস্ত পুনর্গঠনগুলি বাংলার হিন্দুত্বের ধারণায়, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের শহুরে পরিবেশে, জোরপূর্বক এবং দৃশ্যমান প্রবেশ ঘটাচ্ছে। যেখানে বাংলা–ভাষী এবং অন্যান্য ভাষা–ভাষী অঞ্চলের জনসংখ্যার পরিবর্তন হিন্দুত্ববাদী প্রচারণার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত একটি একক ও চিরন্তন হিন্দুত্বের মানদণ্ড ও স্বাভাবিকীকরণে নিজেদের ভূমিকা পালন করেছে এবং প্রাধান্য লাভ করেছে।

যদি আমরা পশ্চিমবঙ্গের টিভি সিরিয়ালগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখব যে এখানকার আঞ্চলিক ও শক্তিশালী নারী দেবীরাও উত্তর–কেন্দ্রিক মানদণ্ডের অনুষঙ্গ দিয়ে পুনর্কল্পিত ও উপস্থাপিত হচ্ছেন। কিছুদিন আগেও মহাভারত ও রামায়ণের মতো মহাকাব্যগুলির জটিল, বহুবিধ, এবং আঞ্চলিক ও ভাষাগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনাগুলি টিভি চ্যানেলগুলির মাধ্যমে একটি একক, অত্যন্ত সরলীকৃত এবং সমসত্ত্ব স্থিরতা লাভ করেছে। সাম্প্রতিক দৃশ্যমান প্রযুক্তির বিস্ফোরণ এবং বিপুল অর্থ একসাথে কাজ করে ঐশ্বরিক সত্তাগুলোর সমস্ত প্রাণবন্ততা, জটিলতা এবং প্রাসঙ্গিকতাকে মুছে ফেলছে এবং হিন্দুত্ববাদী আইকনগুলিকে ভোগের সামগ্রী করে তোলার জন্য কার্যকরভাবে কাজ করছে। তারা গল্প বিক্রেতার প্রধান মাধ্যম।

আমার সংক্ষিপ্ত এবং সংক্ষেপিত আলাপ এই পর্যন্তই। আমি অবদমিত, বাদ পড়া এবং প্রায়শই মুছে ফেলা ঐশ্বরিক সত্তাগুলোর আমাদের পরিচিত ও পারিবারিক, জীবন ও দৈনন্দিনতার কাছের, মানবিক দেব–সত্তা হিসেবে উদযাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছি। কারো অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে থাকেলে ক্ষমা করবেন। আমি দুর্গাকে মাতৃরূপে বা কন্যারূপে ভক্তি করতে যেমন চাই তেমনই ভালোবাসার জন্য, অনুযোগ করার জন্য, অভিমান করার জন্য, খুশী হওয়ার জন্য আমার কাছে চাই। তিনি মাতৃরূপে সংস্থিতা যেমন তেমনই বহুরূপেও সংস্থিতা থাকুন। বহুত্বে থাকুন।

….

অন্নদামঙ্গল থেকে কয়েক চরণ নিচে দিলাম:

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপূণ।

কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন।।

কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।

কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।।

ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।

না মরে পাষাণ বাপ দিলা এমন বরে।

…..

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত শিবায়ন কাব্যটিকে মঙ্গলকাব্য গোত্রীয় বিবেচনা করা হয়। ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত পাণ্ডুলিপিটি অনুসারে বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তুলনাপ্রতিতুলনা করে এটি প্রকাশিত হয়। প্রথম পাণ্ডুলিপি ১৬৮১ সালের। এই গীতিকাব্য বা পারফরমেটিভ বর্গীয় কাব্য তৎকালীয় অবিভক্ত বাংলা অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল জনপরিসরে। এখানে আমি তিনটি পাতা দিলাম যেখানে শিব ও পার্বতীর মধ্যে শিবের আয়রোজগার নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে। শিব পরিশেষে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে সংসার চালানোর জন্য নারদের মধ্যস্থতায় ইন্দ্রের কাছ থেকে জমি পাট্টা নিয়ে আবাদ করা শুরু করেন।

কয়েকটি পুজাবার্ষিকীর প্রচ্ছদে চিত্রিত স্বপরিবারে দুর্গা।

২০১৭ সালে বিখ্যাত হেয়ার স্টাইলিস্ট জাভেদ হাবিবের সেলুনের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞাপনে দেখা যায় মা দুর্গা স্বপরিবারে জাভেদ হাবিবের সেলুনে এসেছেন। পরে এই বিজ্ঞাপন নিয়ে বিশেষ করে হিন্দুত্ববাদীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভয়ংকর ট্রল ও ডক্সিং শুরু করেন। মামলাও হয়। উত্তর প্রদেশে জাভেদের সেলুনে ভাঙচুরও চালানো হয়। পরে হাবিব বাধ্য হয়ে বিজ্ঞাপনটি তুলে নেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলাপ জানার জন্য আগ্রহী পাঠকরা স্ক্রলে প্রকাশিত দীপাঞ্জন ঘোষের আর দ্য কুইন্টে প্রকাশিত শুকতারা ঘোষের লেখাদুটো পড়তে পারেন। লেখাদুটোর লিঙ্ক দিলাম:

https://scroll.in/magazine/850250/goddess-durga-has-starred-in-bengali-ads-for-years-so-why-is-jawed-habib-in-hot-water-now

https://www.thequint.com/lifestyle/books/durga-puja-pujabarshiki-jawed-habib-controversy#read-more

ঊনবিংশ শতকের ডাচ–বেঙ্গল পেইন্টিং শৈলিকে আঁকা হর–গৌরী লীলা। নিচে বাংলায় লেখা চরণগুলো হলো:

কোচ গৃহে কেলি করি, প্রত্যাগত হর,

সম্বিদায় টলমল বৃষের উপর । ।

ভবের সে ভাব দেখি ভবানী রুধীত,

ভ্রুকুটি ভঙ্গিতে করে সিংহেরে ইঙ্গিত ।।

ঘোর নাদ করে সিংহ , ভয়ে বৃষ ধায় ,

সেই লম্ফ ঝম্ফ এ হর ধরণী লুটায়।।

কর তালি দেন গৌরী , সহাস্য বদন,

শ্লেষা ভাষ সম্ভাসনে – ” কেমন এখন!

দুটি লোক গানের সূত্র